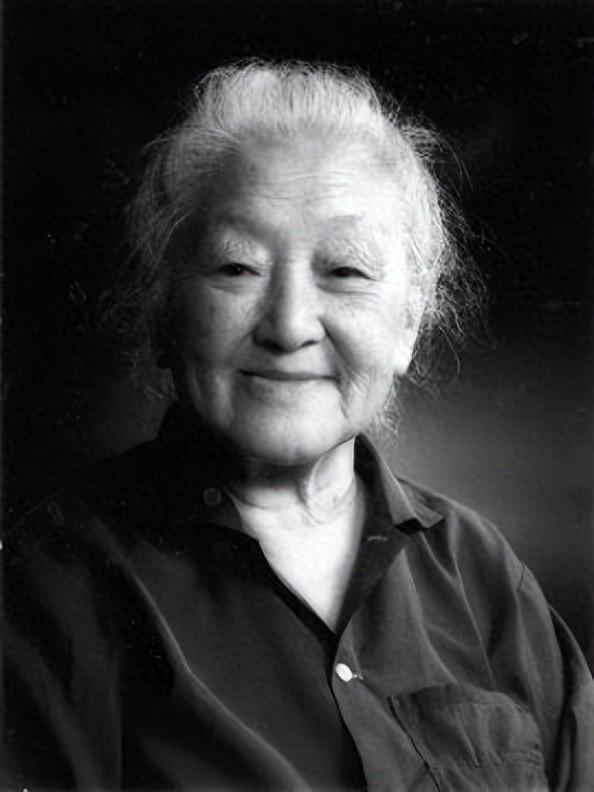

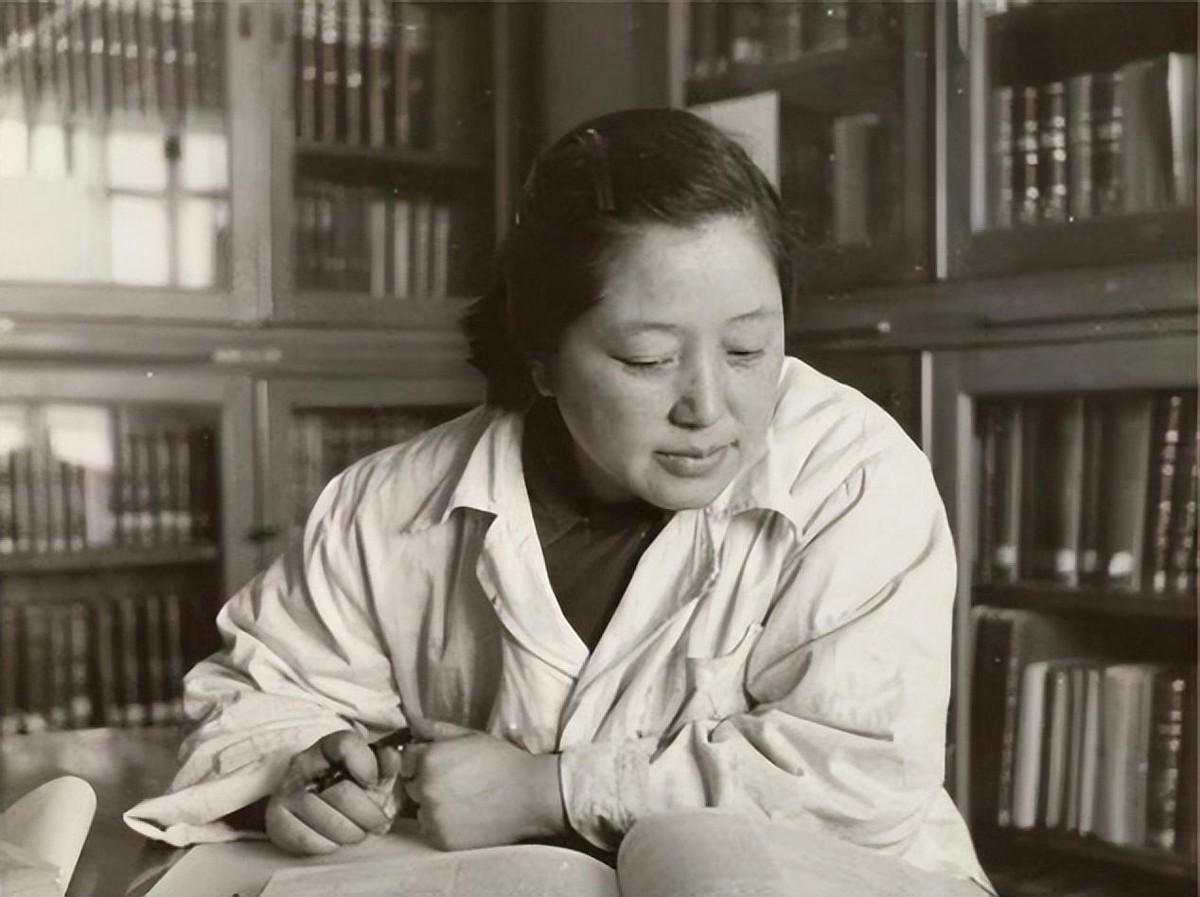

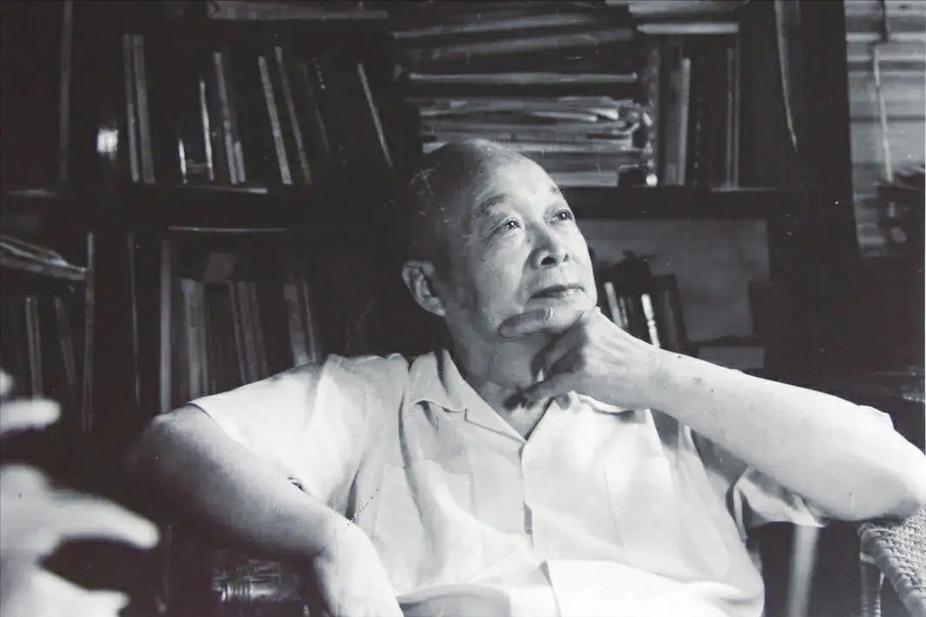

钱三强下放到陕西后,撞见一名女子在扫厕所,感慨:你怎么在这? 1969年10月的清晨,陕北子洲县一座简易农场里,雾气裹着泥土味扑面而来。一列刚到的“知识分子专车”停下后,钱三强随着人群走进院子。他正低头想着分配去向,忽然看见角落里一位身影弯着腰,搓着帚把清理粪坑。那双曾经在铀块上刻度的手,此刻被冷水泡得通红。钱三强怔住,脱口而出:“你怎么在这?”那人抬头——正是何泽慧。短短七个字,把在场人全震住了。 这一幕并非偶然。三年前,“支左”运动扩大,何泽慧与钱三强先后被列入“需再教育”的专家名单,辗转来到陕西。行政命令一句话,昔日的居礼实验室“明星夫妻”就同其他干部一道上山下乡。表面看是不公,背后却折射出那个时代对知识分子的复杂情绪——既需要,也警惕。 时间线向前推四十年。1930年,17岁的何泽慧考进清华理学院。报到第一天,她被系主任叶企孙善意劝退,“女孩子学物理没前途。”话音未落,何泽慧一句“学问不分男女”顶了回去。叶企孙退而求其次,让她以旁听生身份试读一年。结果一年后成绩年级第一,正式学籍拱手奉还。 1935年,德国柏林工业大学拒收她,理由是“国籍+保密条款”。有趣的是,何泽慧找上系里教授克兰茨,用半生不熟的德语顶回去:“贵国顾问能在中国布防,我为何不能在这里听课?”对方无言,只好同意旁听。半年后,何泽慧成了那所学院首位获得正式学籍的中国女学生。 1937—1939年,巴黎。钱三强与何泽慧在居里实验室重逢。那时他们一个研究中子轰击,一个研究裂变碎片,常在走廊交换数据。随后,两人联手发现“慢中子链式反应”中的铀核双裂现象,被法国科学界称为“东方居里夫妇”。战火逼近,他们收到多国高薪邀约,却悄悄踏上回国船。 1948年初冬,两人带着装实验器材的木箱进入北平。彼时中国原子科学几乎是白纸,连最普通的钳子都要到旧货市场讨价还价。钱三强组建“中国原子能研究所”筹备处,何泽慧拉电线、焊接管路,兼任实验安全员。有人打趣:“堂堂名教授成了万能工。”她一句“不懂得动手,何谈搞实验”堵住了所有质疑。 1958—1964年,“两弹”项目启动。何泽慧主持裂变碎片测量,为计算堆芯温度提供关键数据。公开名单里却看不到她的名字。同行私下替她鸣不平,她摆摆手:“数据到位就行,署不署名影响不了爆炸当量。”这种轻描淡写,说起来容易,真正做到的人寥寥。 转回子洲县。一阵风吹过,院墙刷新的标语翻卷。钱三强上前握住妻子的手,嗓音发颤:“这双手是科研用的,不该……” “只要对国家有好处,扫厕所也行。”短短一句,把丈夫的愧疚压回去。那天以后,农场晚饭后常能看到一对夫妻背着本子,借昏暗油灯讨论核裂变数据,旁人听不懂,卯足劲猜:“是在写配方还是写小说?”其实,他们是在把最新国际期刊内容用暗号摘抄,防止流失。有人笑他们“傻”,可正是这份傻劲,让后续高能物理资料没有断线。 1976年,二人结束下放回到北京。实验室门口的尘封仪器被重新擦亮,年过六旬的何泽慧亲自试机,从校准到调焦,一丝不苟。一位年轻助手感叹:“老太太比咱还拼。”她抬了抬眼镜框,只说一句:“器材没情绪,数据却有生命。” 三年后,1978年的苏州菜市口。穿旧布棉袄的何泽慧被小販误认作“穷老太”。业务繁忙的小贩哪里知道她刚把父亲的苏州老宅和一批文物无偿交给国家博物馆。事实上,她在文革中拒绝了“高价私卖”的暗中劝说,坚持全部公捐。那背带包外层补丁不少,却揣着世界领先的科研计划书。 回头看,一位国内首屈一指的核物理学家,从清华到柏林、巴黎,再到西北偏僻农场,又回到北京实验室,身份几经转折,却始终没换掉对科学和国家的赤诚。有人质疑她“太理想化”,可若没有这股子理想,中国核事业何时才能从零起步? 历史的节点往往藏在细节:一封家书、一堂旁听课、一把厕所扫帚,都可能改写科研进程。何泽慧用亲身经历告诉后来者,个人际遇不由己,选择却在手中。她选择了紧握试管,也选择了扫帚;选择了站在聚光灯外,也选择了把光照向实验台。正因为如此,那句轻轻的“你怎么在这?”才格外沉重——背后是一个时代对知识、对理想、对尊严的拷问。