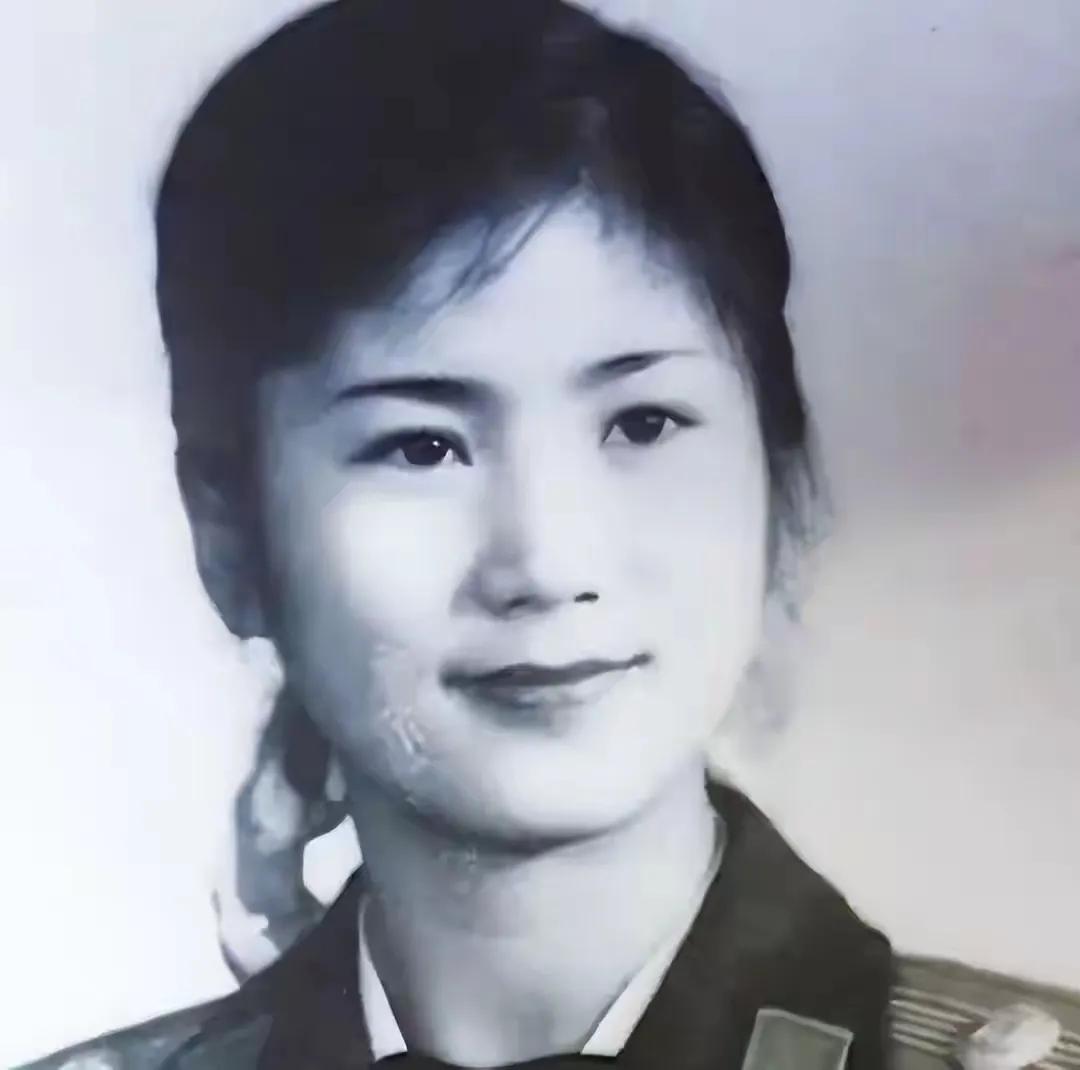

1973年,有位广西女子写信,自称是毛主席的“女儿”,警卫说这肯定是骗子,但出乎所有人意料,毛主席看完信件后却说了一句:“快让她来,我想见见她。” 这位“广西女儿”名叫岑云端,原名岑荣端,1939年出生在贺州八步区。 她的家境普通,父亲教书,母亲操持家务。 童年时,她常随着母亲哼小调跳舞,动作灵巧,颇有天赋。 1951年,她被选入解放军第四十九军文工团,那时才十二岁。 短短两年,她便跟随队伍去了朝鲜前线,为战士们表演民族舞,还帮着照顾伤员。战火纷飞的年代,一个小姑娘就这样成长起来。 等到战争结束,她转入沈阳军区空军文工团继续练舞。 她的舞姿带着南方民族舞的韵味,又兼具军人训练出来的硬朗,很快在团里有了名气。 1958年,她调到北京空军政治部文工团,那才算真正站到大舞台。 同年春,她在中南海的一次舞会上第一次见到了毛主席。 毛主席问她是不是壮族姑娘,她回答说是汉族。 毛主席却笑着说她像有壮族血统,后来她查族谱,才发现祖上确实与壮族有渊源。 那次见面,毛主席给她改了个名字——“云端”,寓意跳舞要像云彩一样飘逸。 她很珍惜这个名字,从此一直用到今天。 婚后,她随丈夫去了新疆,在春雷文工团继续舞蹈事业,既演出也带学生。 1969年,复员后她回到广西,先在矿务局做工人报编辑,之后进入广西艺术学院任教。 她教学生十分严谨,强调民族舞的根要扎稳。 她说过:“动作可以学得快,但要有文化底子和民族味道,不然就跳不出魂。” 时间来到1973年,得知毛主席身体欠佳的 岑云端心里一直惦念。 她想起十五年前在中南海的那次邂逅,觉得毛主席待她亲切得像父亲。 于是,岑云端写了一封信,把毛主席称为“主席爸爸”,自称是他的“广西女儿”,诉说自己这些年的生活经历与思念。 工作人员一开始根本没放在心上,但毛主席看信后却十分认真,坚持要见她。 很快,通知送到广西。 岑云端带上家乡的土特产,激动又忐忑地踏上了进京的列车。 她再次走进中南海时,毛主席已经年老,头发斑白,步履缓慢。 但他依然认出了她,笑着说她长高了,还仔细询问她的工作生活,并叮嘱她以后常来信。 那一刻,岑云端心中涌起一种久违的温暖。 三年后,毛主席去世,岑云端在家默哀三天,翻出主席送的《毛主席诗选》和手写的《满江红》,小心地收好。 每次演出前,她都要朝着北京的方向鞠一躬,像是与远方的老人对话。 此后,岑云端在广西舞蹈界闯出了一片天地。 她将壮族舞蹈元素融入创作,推出了不少作品,代表国家赴海外交流,赢得国际奖项。 她在课堂上经常对学生说:“跳舞跟种树一样,要有根才能长得高。” 学生们后来才明白,这句话里既有她的艺术体会,也有她对人生的理解。 退休之后,她并没有完全离开舞台。 她常到学校和社区指导孩子们跳舞,笑称自己“跳到哪一天动不了为止”。 2019年,已经八十岁的岑云端再次走进北京参加文艺座谈。 她带着那本伴随多年的《毛主席诗选》,告诉记者:“我能坚持一辈子跳舞,全靠毛主席当年的鼓励。” 如今,岑云端住在桂林一栋小楼里,阳台种着兰花,客厅挂满年轻时的舞照。 岁月让她的背有些驼,却依然精神矍铄。谈起当年的往事,她并不夸大,只说那就是一位老领导记挂普通人。 她与毛主席没有血缘关系,但那份尊重与鼓励,成为她一生的力量。 岑云端的经历让人感受到一种质朴的温情。 所谓“主席的女儿”,并不是事实上的身份,而是一份真挚的感情。 毛主席愿意花心思去回应一个普通文艺兵的心声,这本身就说明他对人民的关怀是真实的。 岑云端则用舞蹈、用几十年的坚守,回馈了这份鼓励。 她的一生,见证了一个普通姑娘如何靠努力走向艺术高峰,也见证了领袖与人民之间那份朴素的牵挂。 他们之间的故事,没有惊天动地,却最能打动人心。