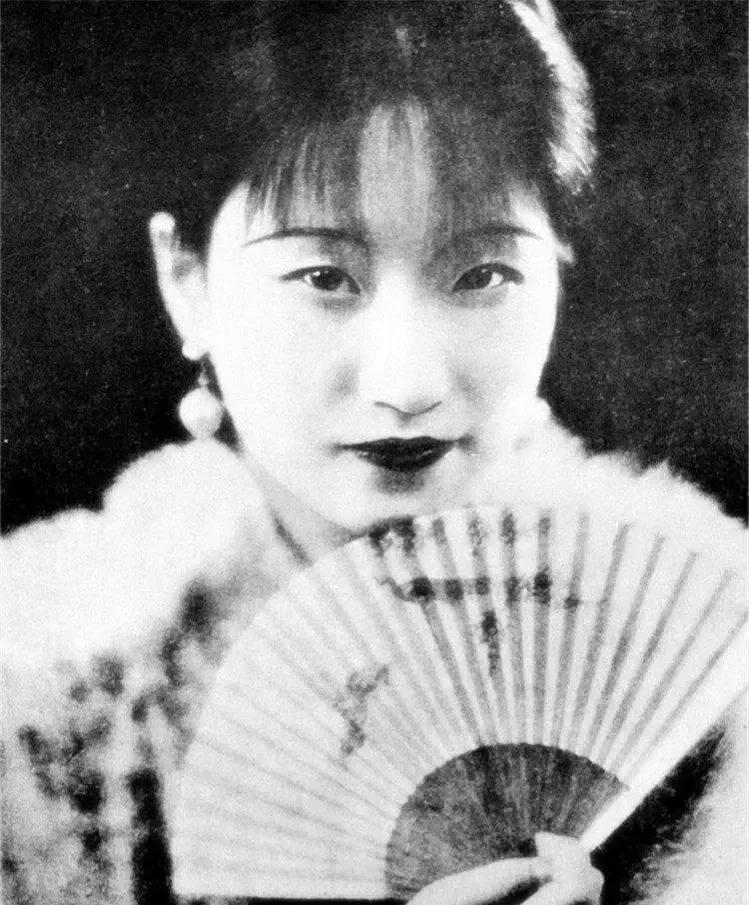

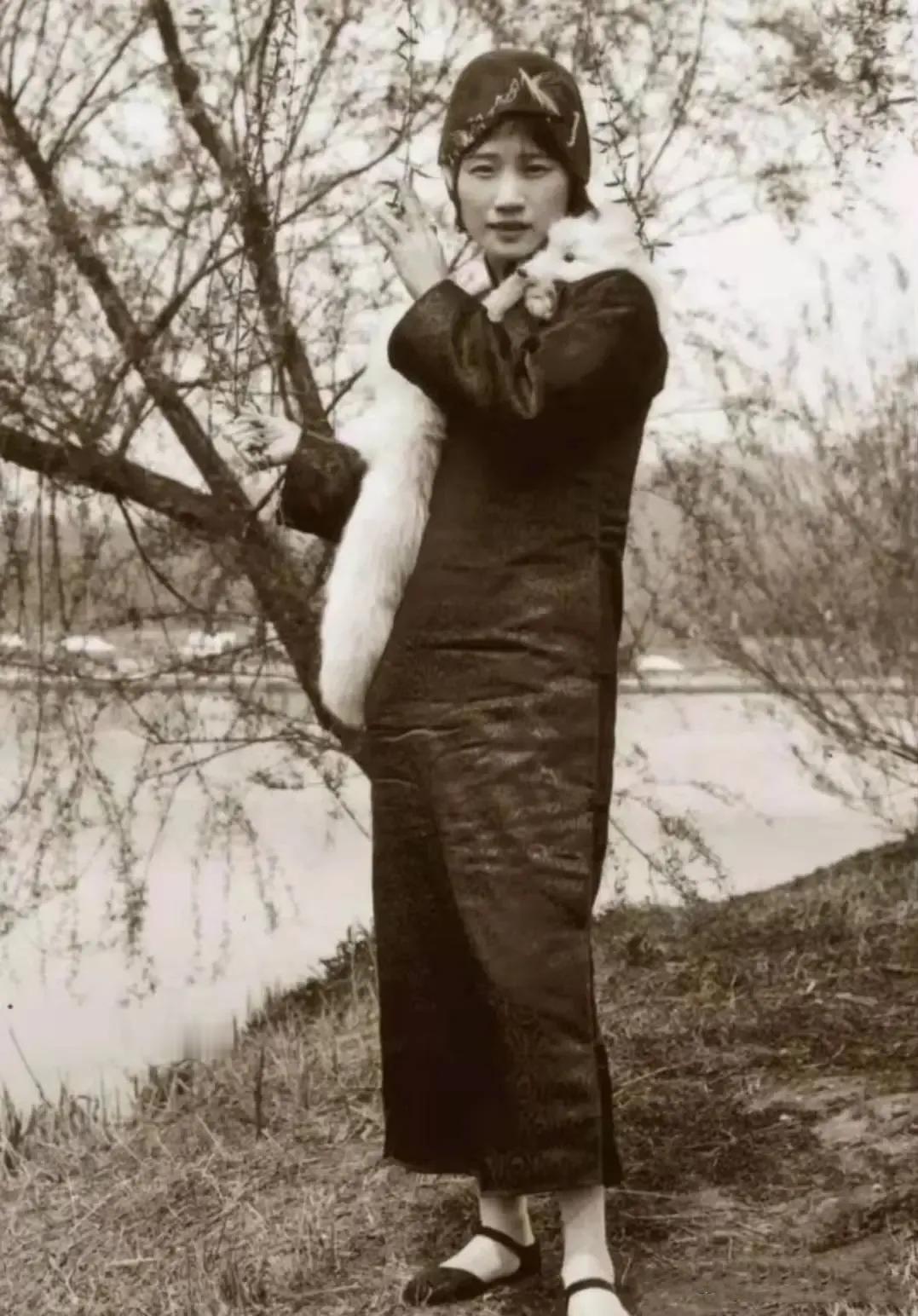

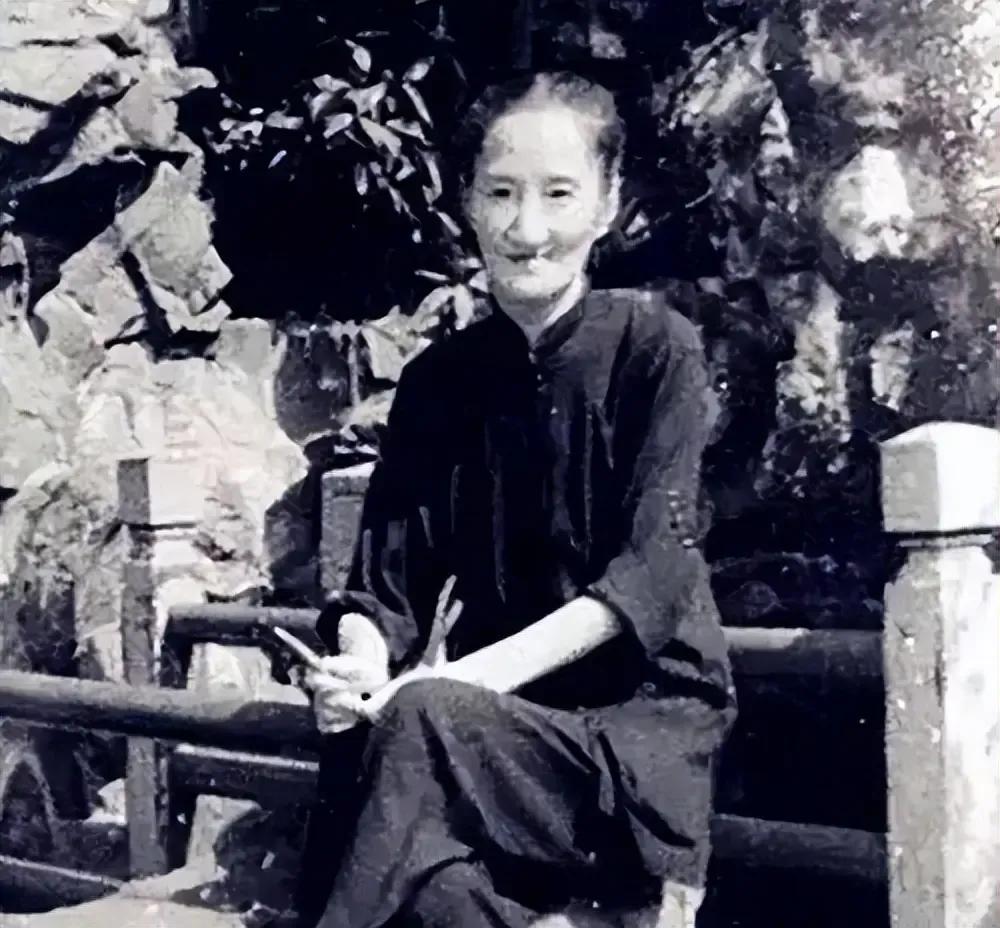

1965年,昏睡中的陆小曼,竟然拔掉了自己的氧气管。突然,她用虚弱的声音对好友赵清阁:“我刚刚看见志摩了。”赵清阁听后,眼泪落了下来…… 1965年冬天,上海华东医院的一间病房里,氧气机的“嘶嘶”声断断续续。 床上的陆小曼脸色蜡黄,骨瘦如柴,连牙齿也所剩无几。 她伸手,缓慢而吃力地扯下氧气管,嘴角竟露出一丝笑意:“我看见志摩了。” 话音轻得像一缕风,却让守在身边的好友赵清阁心头一紧。 曾经的陆小曼,被称作“北平第一美人”的女人,此刻离尘世只剩一步之遥。 谁能想到,几十年前,她还是社交舞会上最耀眼的那颗星。 回头看陆小曼的前半生,她生在名门,受过最好的教育,会说法语,会画油画,会弹钢琴,会跳舞。 13岁时,陆小曼就读法国修女办的圣心学堂,成年后更是翩若惊鸿。 那时的北平上流社会有一句话:想看风景,不去颐和园,就去看看陆小曼。 她走到哪里,追求者跟到哪里。 可命运的开端,往往藏在一个看似平常的决定里。 19岁那年,父母替陆小曼选择了一个名叫王庚的丈夫。 对方出身官宦之家,留美归来,学历履历堪称完美。 西点军校毕业,还是艾森豪威尔的同窗,回国后担任陆军部要职。 他们的婚礼办得极尽奢华,宾客云集,所有人都羡慕她找了个金龟婿。 起初日子确实如贵妇般体面,穿绸缎,住洋房,出入交际圈。 可惜王庚是个工作狂,整日忙于公务,留给妻子的时间寥寥无几。 陆小曼渐渐觉得自己就像笼中金丝雀,日子虽好看,却透不过气。 1924年,王庚奉命去哈尔滨任职,临走前,他托付好友徐志摩帮忙照料小曼。 这一托,便将三人推向了无法回头的境地。 徐志摩彼时已离婚,与林徽因无果,正是孤身一人。 他与陆小曼在诗词书画间惺惺相惜,琴瑟和鸣,心意暗生。 明知是朋友的妻子,他却再难抽身,等到流言传遍北平,王庚写信劝小曼回心转意,甚至亲自南下要与她面谈。 可陆家坚决反对,双方撕破脸皮。 最终,在朋友调解下,王庚签下离婚书,并叮嘱徐志摩:“愿你此生对她专一。” 这句话,后来听来更显凄凉。 1926年,徐志摩与陆小曼的婚礼在北海公园举行。 证婚人梁启超在宾客面前直言:“你志摩性情轻浮,小曼又任性娇纵,这段婚姻怕是祸福难料。” 果然,这句劝告像一把利剑,日后句句应验。 婚后不久,陆小曼依旧过着锦衣华服、夜夜笙歌的生活。 三层洋房、佣人司机,一个都不能少,徐志摩纵然在五所大学任教,稿酬和薪水加起来也难以填补无底洞。 钱不够,他就到处借,朋友们心疼他,也暗暗摇头。 更让夫妻关系雪上加霜的,是鸦片。 陆小曼本就体弱,胃痛神经衰弱缠身,在翁瑞午的建议下开始吸鸦片缓解。 徐志摩竭力劝阻,她却反说是他不体谅。 夫妻俩为此常常争吵。 1931年冬天,两人因为鸦片问题又闹得不可开交。 几天后,徐志摩搭上了那趟免费航班济南号。 结果飞机失事,他再也没能回来,陆小曼抱着遗物痛哭:“我没杀他,可他是为我而死的!”这句话像是她余生的诅咒。 失去志摩,她彻底失去了依靠,徐家人怨恨她,朋友们逐渐远离,她成了孤零零一个人。 就在此时,翁瑞午走近,他能说会道,常伴左右,更重要的是,他陪她一同沉溺鸦片。 旁人提醒她:“他已有妻儿,你不能再错下去。” 她却淡淡地说:“我的命就是这样。” 从此,她在迷雾里度日,渐渐被耗尽了青春和财力。 1950年代,她已风光不再,靠上海文史馆的一份薄薪维生。 曾经的舞会皇后,如今只是靠每月八十块钱撑日子。 1961年,翁瑞午病亡,她彻底成了孤家寡人。 直到1965年病重,她向赵清阁吐露:“我这一生最愧对志摩,死后若能与他同穴,也算心安。” 可徐家人冷冷一句:“她是害死志摩的女人,休想合葬!” 最终,陆小曼的骨灰竟无人收殓,去向不明。 她的一生,就像一出艳丽又苍凉的戏。 开场时是明珠,是宠儿,谢幕时却形容枯槁,孤零零地消失在世人视线中。 她有才情,有风姿,却始终没能活成自己。 有人说是性格使然,有人说是时代使然。可无论如何,她的悲剧让人唏嘘。 回望这一生,陆小曼像极了那株凌霄花。她曾借着别人的枝桠开得灿烂,却没能在风雨中自立。 花谢之后,枝折藤断,只能随风飘零。 她的故事提醒后人:美貌、才情和爱情都不是生命的全部,唯有独立,才能在人世间站得稳。 否则,再盛大的开场,终将换来孤寂的落寞。