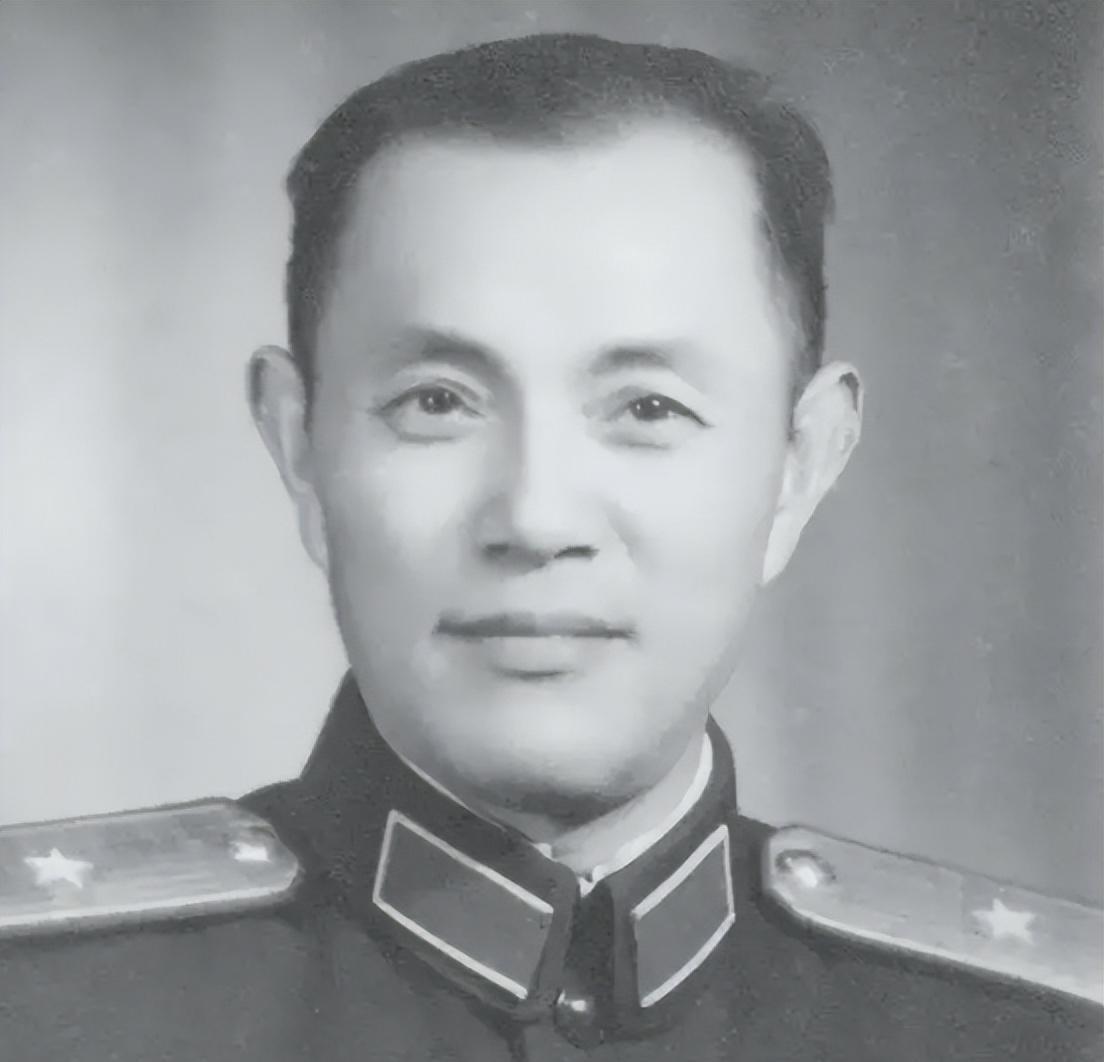

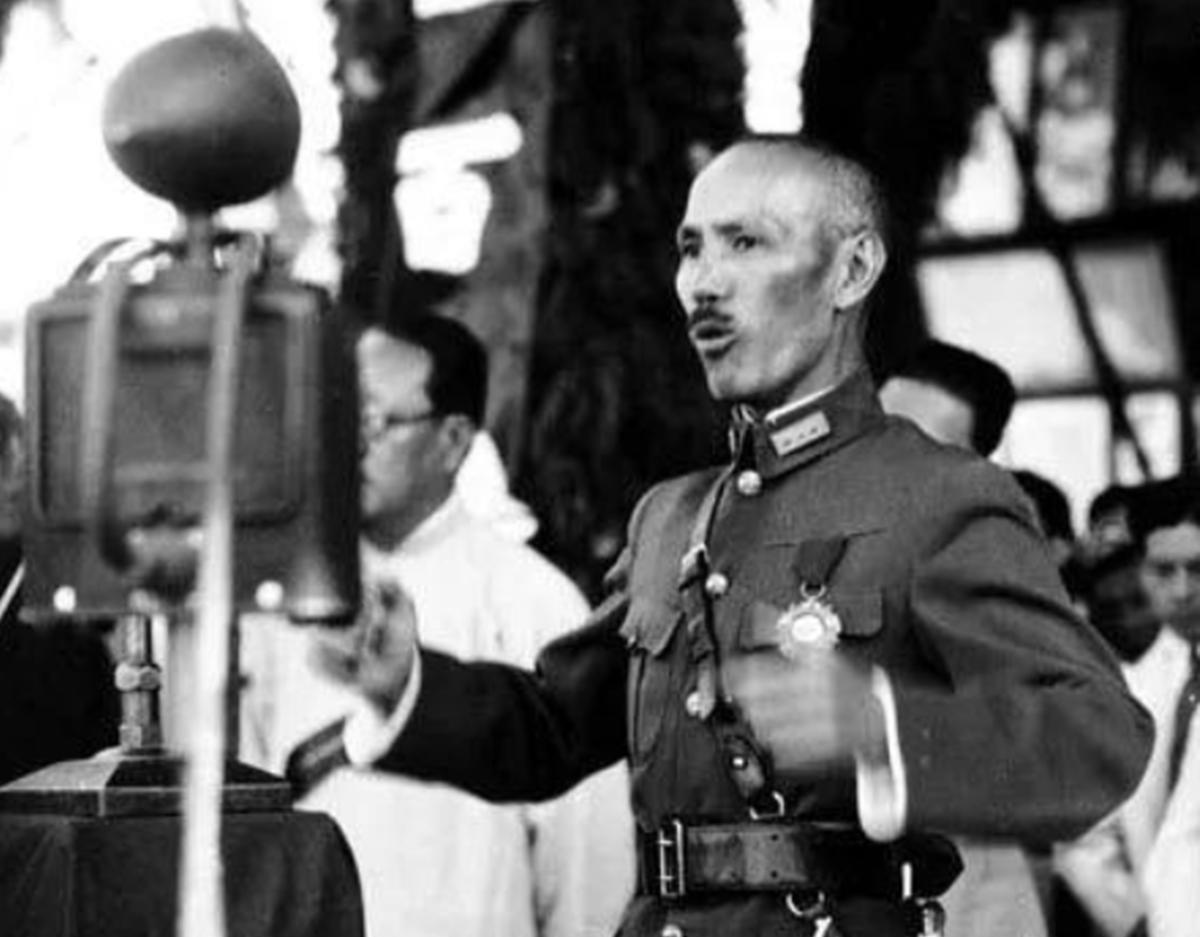

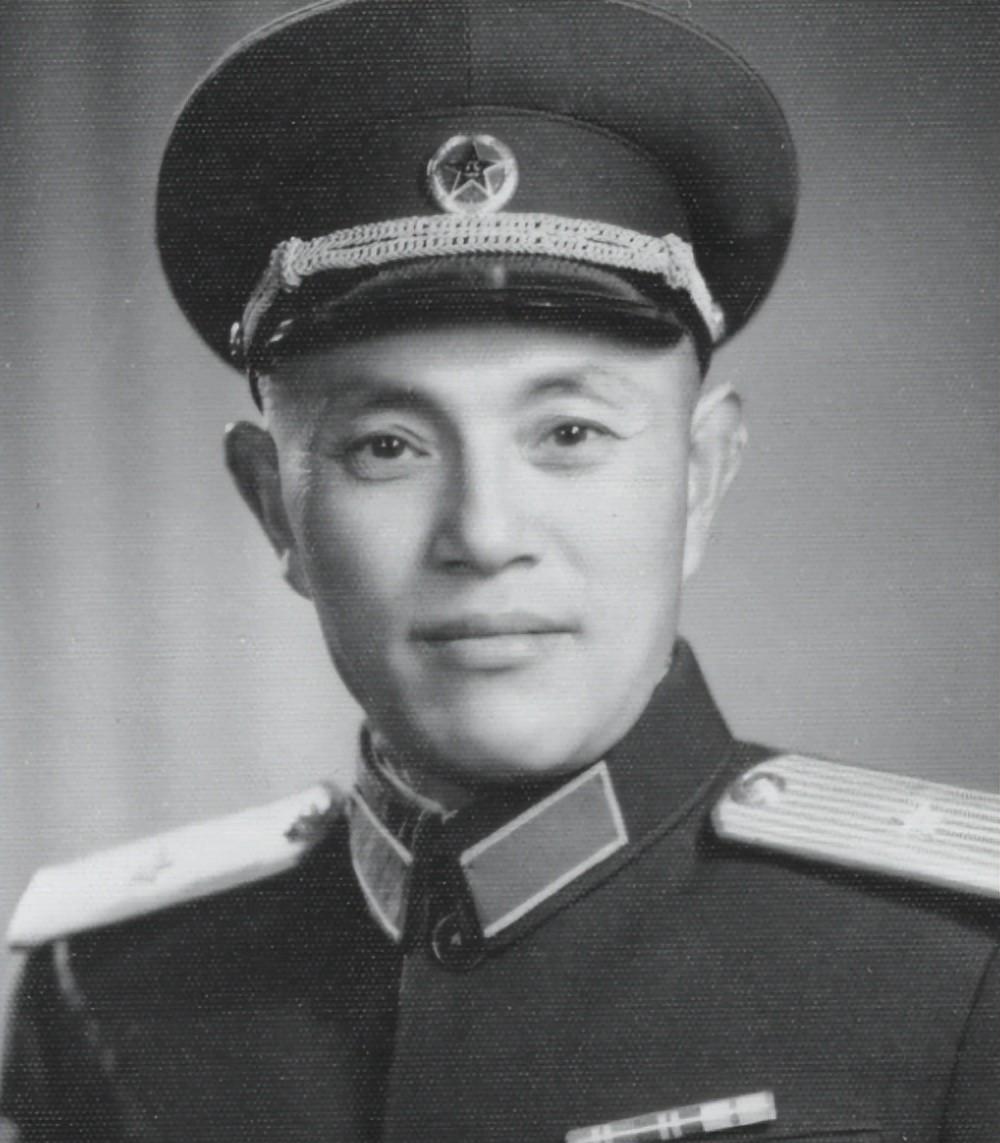

毛主席审阅“正军级”任免名单,看到张力雄批示:让他去江西军区 1975年6月的一个傍晚,照例处理完文件的毛主席接过中央军委送来的“正军级以上干部任免名单”。他翻页的速度很稳,目光却在第三页停住——“张力雄”三个字跃入眼帘。主席放下铅笔,抬头问秘书一句:“他现在在哪儿?”秘书答道:“刚恢复工作,还未安排。”主席想了几秒,提笔写下批示:“去江西军区。”一行清晰而有力的字,改变了一位老红军日后的轨迹,也让江西军区迎来了一位新政委。 这名被主席点名的老兵出生于1913年11月,福建上杭才溪乡的小山村。穷苦、饥饿、债主的呵斥,是他童年全部的背景色。十一岁那年,小小年纪的他扛着纸浆,往返于造纸厂与家之间。汗水换来仅够糊口的工钱,也换来一个念头:穷人必须自己打出一条路。1929年,土地革命的风暴刮到上杭。青少年张力雄听了几场夜校演讲,认定只有跟着共产党才能翻身,于是加入共青团,常给党组织送情报、藏传单,胆子大不说,头脑也灵活。 1931年,他转为中共党员。次年,红军在闽西招兵,一个“报名参军不要钱”的消息让他立刻跑去登记。录取当天,他只带着母亲缝好的布袋,便跟随队伍进了瑞金。组织先把新兵送去红军学校学习政治课程和基础军事。对别人来说枯燥的理论,他读得津津有味;打靶、队列、战术,他练得汗流浃背。结业时,分到红34师100团机枪连担任指导员。团长递给他一把左轮手枪:“干政治工作也得有家伙。”他举枪敬礼——那是他第一次拥有自己的武器,也标志着真正的军旅起点。 1934年1月,全国政治工作会议在瑞金召开。34师推张力雄作代 表。他徒步七天赶到会场,第一次与毛主席面对面。主席路过,见他衣着朴素、军容整洁,便问:“同志贵姓?”他回答:“张力雄,福建上杭人。”主席笑着点头:“才溪乡好地方,要做模范兵!”短短几句,让年轻的政治处主任把“模范”二字刻在心底。 长征开始,他随部队转战闽赣,山路、沼泽、雪岭都留下脚印。抗战爆发后,又调至太行山区。1943年林南战役告捷,军区成立第七分区,他任政治部主任,司令员是同龄的皮定均。两人配合默契,一年多指挥大小战斗三百余次,粉碎日军“扫荡”数十回,硬是在豫北建出一块根据地。战士说:“打仗只要皮司令冲在前,张主任站在后边发号令,就放心。” 1946年,中原突围逼在眼前。皮定均率第一旅担任主力掩护,张力雄的第三旅向西突破。枪声、炮声、呐喊声绵延近一个月,第三旅伤亡过半仍咬住突破口,最终全师脱险;第一旅亦辗转南北,二十余天后在大别山与兄弟部队会师。出发前,他在树林里朝皮定均大喊一句:“一路珍重!”也算战友情的无声誓言。 新中国成立,他出任第13军政委。1955年授衔时,他被评为大校;六年后晋升少将,并调往云南,分管边防建设与民兵训练。戎马半生,却从不向组织提要求,津贴能省则省。文革期间,他被下放农场,挑担挖沟,沉默寡言。1973年得到平反,重回部队,却始终未安妥职务,直到毛主席那一行批示把他送往江西。 抵南昌后,他立即深入连队查基层情况,发现新兵政治教育薄弱、训练科目分散,便整合课程,亲自授课。一句“老战士不怕啰嗦”挂在嘴边,谁迟到都挨批。他还推动地方与部队共修简易公路,解决偏僻哨所补给困难。三年间,江西军区的战备考评跃居全军前列,干部们说:“主席果然识人。” 1988年,他在南京办理离休手续,住进一套普通干休所住房。每月除了基本开销,剩余的钱大多寄回才溪乡,用于修路、助学。2016年,他又拿出十万元设立奖学金,要求村干部“只看成绩与家境,莫看姓甚名谁”。有人劝他留点养老,他摆摆手:“够用了。” 2021年6月21日,东部战区总医院。年逾百岁的张力雄躺在病床,医护人员为他佩戴“光荣在党50年”纪念章。这位老兵望着闪亮的党徽,长久无言,随后露出孩子般的笑。曾经的枪声早已远去,唯一不变的是他胸口那抹红色信念。