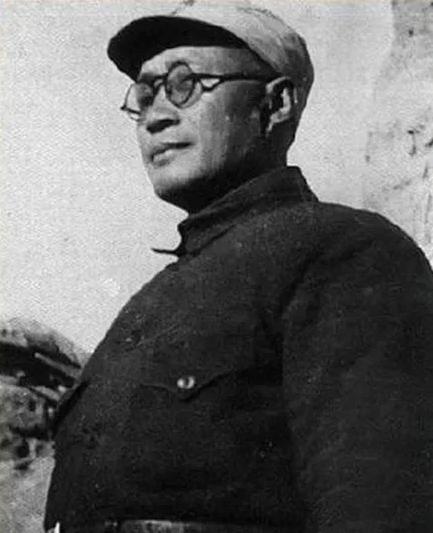

1937年10月26日,刘伯承要伏击日军精良部队,卫立煌说:“就八路军这装备,别以卵击石了。”结果让他跪了。 山西娘子关战局紧张,日军第20师团为了绕过正面防线,选择从测鱼镇经七亘村向平定城运送军需物资,七亘村位于太行山深处,通往平定的古道只有2米宽,南面是10多米高的土坡,北面是深沟,地形非常适合设伏。 刘伯承率领的129师386旅接到消息,日军辎重部队每天都要通过这条路,他决定利用地形优势,给敌人来个狠的。 10月26日清晨,772团3营的300多名战士提前埋伏在路南的土坡上,天还没亮就到了位置,一动不动等了几个小时。 上午10点左右,日军先遣队约100人先行通过峡谷,战士们都很紧张,手指已经放在扳机上,但指挥所没有下达攻击命令。 半小时后,日军辎重队出现了,300多头驮着弹药和粮食的骡马排成长队,护卫兵力约200人,队形很松散。 当敌人完全进入伏击圈后,772团副团长王近山下令开火,瞬间几十颗手榴弹从山坡上扔下来,峡谷里爆炸声此起彼伏。 日军完全没有防备,在狭窄的山道上根本无法展开,很多驮马受惊后到处乱跑,现场一片混乱,这次伏击持续了约30分钟,日军丢下100多具尸体和大部分物资仓皇逃跑,八路军几乎没有损失。 战斗结束后,刘伯承做了一个奇特的决定,他让部队故意丢下一些缴获的武器弹药,做出匆忙撤退的样子。 这个安排很快见效,日军收尸队赶到现场时,看到散落的八路军装备,以为对方确实是仓促离开的。 28日,日军辎重队再次出发,这次护卫兵力增加到400多人,他们以为八路军不敢在同一地点再次设伏。 但刘伯承已经在距离首次伏击点西侧300米的地方重新布置了兵力,这次选择的位置更加隐蔽,机枪阵地推进到距敌人只有20米的地方。 当日军辎重队再次进入峡谷时,他们的注意力都集中在首次遇袭的东侧山坡上,完全没想到西侧还有埋伏。 第二次伏击比第一次更加激烈,八路军从近距离开火,日军伤亡更加惨重,连增援的护卫队也损失过半。 两次伏击战的战果很丰富,八路军总共歼敌400多人,缴获步枪200多支,机枪20多挺,还有大量弹药和军用物资。 最让人意外的是缴获的300多头骡马,这些牲畜对八路军来说非常珍贵,不仅能运输物资,还能改善部队的机动能力,七亘村连续两次伏击的成功,在军事史上很少见,一般情况下,同一地点设伏一次后,敌人就会改变路线或加强戒备。 刘伯承能够成功的关键在于对敌人心理的准确判断,他料定日军指挥官会认为八路军不敢重复使用同一战术。 这种反常规的作战思路,体现了游击战的精髓,不是硬拼装备和火力,而是比智慧和战术创新,国民党方面对这次胜利也很重视,卫立煌专门派联络官到现场了解情况,对八路军的作战能力刮目相看。 七亘村伏击战的影响超出了战场本身,它证明了八路军虽然装备落后,但通过灵活的战术完全可以重创日军精锐部队。 这次胜利也极大鼓舞了当地民众的抗战热情,很多年轻人主动为八路军带路、送情报,形成了军民一家的良好局面,战后刘伯承总结了这次作战的经验。他认为关键是要敢于打破常规,用敌人想不到的方法出其不意。 这种战术思维在后来的抗日战争中被广泛运用,百团大战、平型关大捷等著名战例,都体现了类似的创新精神。 从七亘村战斗可以看出,战争不只是武器装备的较量,更是指挥员智慧和胆略的比拼,有时候一个巧妙的战术安排,就能创造以弱胜强的奇迹。 信源:刘伯承. 中国共产党新闻网