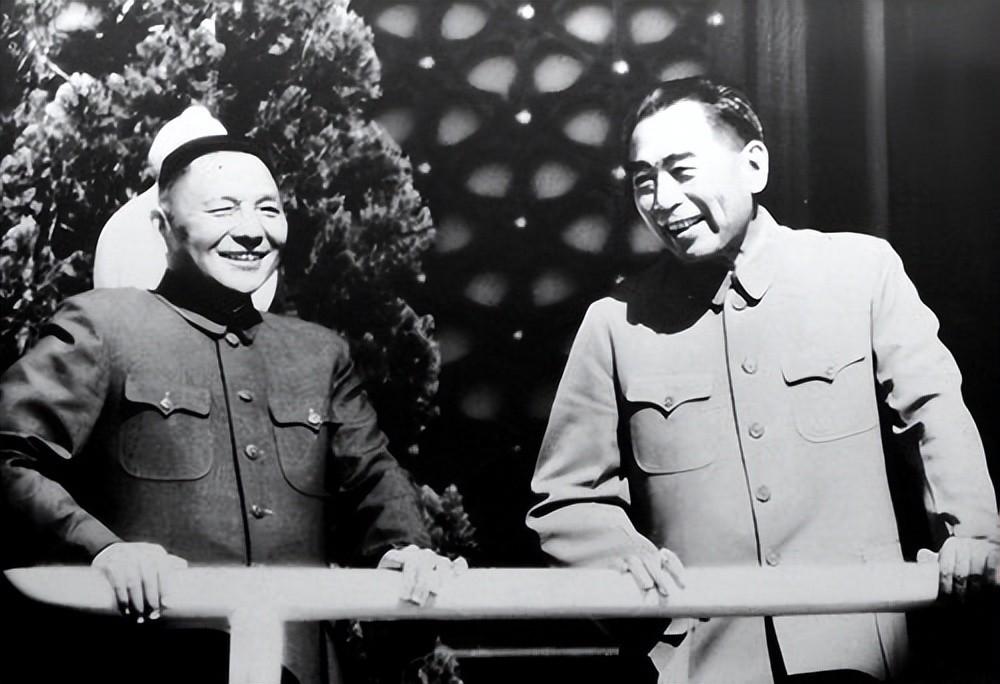

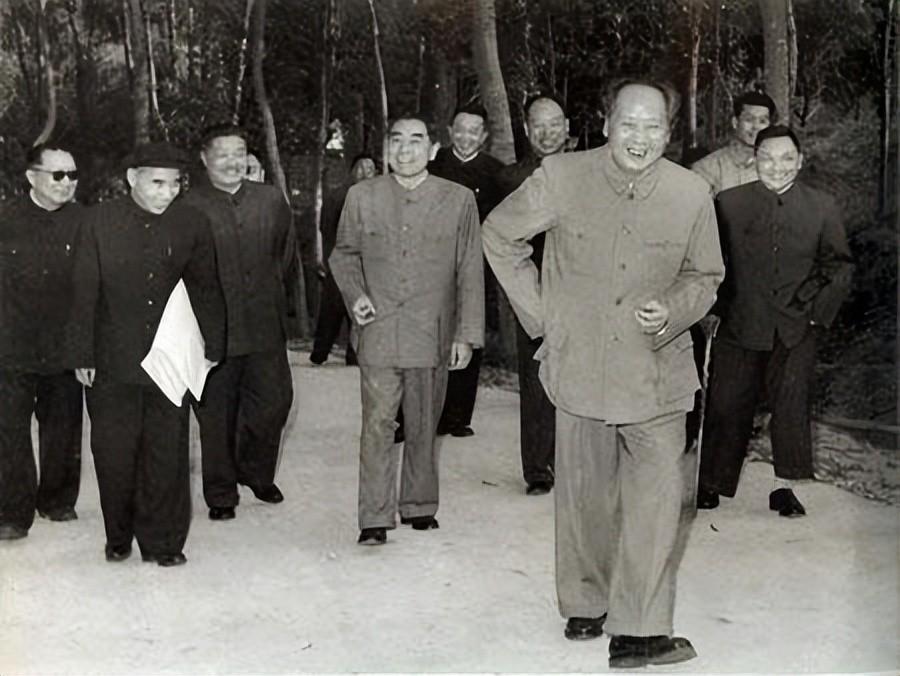

75年毛泽东考验邓小平,周恩来得知经过,告诫邓:你就不能忍一忍 “8月的北京闷得很,小平,你怎么回了主席那句话?”1975年8月11日,病房里只亮着一盏小灯,周恩来轻声问,却压不住嗓音里的焦急。 邓小平放下手里的病历夹,语速依旧干脆:“我说自己是‘桃花源中人’。”一句话,说得仿佛事不关己,却让床上的周恩来皱紧了眉头。短暂沉默后,周恩来叹息:“你就不能忍一忍?” 这一幕背后,牵着二十多年跌宕的信任与考验。话题回到1950年代,新中国百废待兴,毛泽东需要一位能在复杂局面里左右开弓的干将。邓小平被调进中央,仅三十多岁,已手握多个关键岗位。毛泽东在七届七中全会说:“设邓小平为总书记完全有必要。”一句“必要”,既是肯定,也是冒险。邓小平本人却私下告诉同事:“秘书长足矣,挂个‘总’字我反而睡不踏实。” 有意思的是,冷不丁一场风浪便能把人冲得老远。1969年,邓小平被下放江西,他带着几本法文小说和一张小马扎去了南昌,边种菜边观局势。毛泽东偶尔让工作人员送去信件,简短几句,“身体如何”“思考些事”,外人看不懂暗流,邓小平心里却明白:这条线没断。 1972年,周恩来确诊癌症。手术台下,他最常念叨的不是自己的病,而是“邓小平什么时候能回来”。那年冬天,周恩来抓住毛泽东一次散步的机会,说:“小平能使得劲。”毛泽东只回了两个字:“再看。”周恩来听出余地,当晚回西花厅便给江西挂电话,启动撤销劳动改造的程序。 1973年2月22日清晨,邓小平一家抵京。周恩来用含着血丝的眼神盯着他,第一句话竟是:“你气色不错。”当天晚上,中南海小会议室灯火通明,周恩来强撑着主持政治局碰头,提出恢复邓小平国务院副总理职务。毛泽东在纪要上批了“同意”二字,墨迹浓重。 邓小平复出后雷厉风行,铁路、机械、外贸同时开刀,一连串整顿方案让部委干部直呼“节奏太猛”。医护人员见周恩来术后还批阅文件,劝他休息,他摆手:“小平在忙,需要我兜底。”这种默契,让外界误以为两人几乎形影不离,其实他们见面多在医院里,气味混杂着消毒水和墨水。 时间来到1975年夏天,江青屡次向毛泽东告邓小平的“状”,说他“折腾得厉害”。毛泽东决定当面试探。8月初的一次外事活动后,他突然对邓小平说:“趁我还在,你主持一回政治局会议。”场面安静到连茶杯碰桌的声音都清晰。凭邓小平的性子,哪里肯装聋作哑,他笑了笑,答出那句古文:“桃花源中人,不知有汉,无论魏晋。” 玩味的答复让毛泽东眼神一滞,现场气温似乎又高了几度。按常理,这叫“不接主席的话茬”。毛泽东那天没再说别的,只摆摆手示意散会,背影显得比以往沉重。 消息被带到北京医院。周恩来听完经过,脸色瞬间变灰,他半抬上身,手背轻拍床沿:“忍一忍行不行?哪怕说一句‘考虑’,也比古文强。”邓小平低头不语。他敬重总理,却更相信自己的判断,“主持会议”既是信任也是险滩,他不愿在还没掌舵的情况下承担后果。 周恩来理解邓小平的倔强,却替他惋惜。彼时他已清楚自己时日无多,国家下一步必须有人撑住。毛泽东的考验如果通过,接班格局便会顺理成章。现在看来,还是生生错过。 9月,周恩来第四次手术。推入手术室前,他示意担架停下,嘶哑着问:“小平来了吗?”邓小平赶过来握住他的手,周恩来气息微弱,却倔强地挤出一句:“你这一年干得好,比我强得多。”这是两位老战友最后的直面交谈。 手术后,周恩来靠注射吗啡缓解疼痛。12月20日拂晓,他要警卫拿笔写信给毛泽东,推荐邓小平继续负责国务院。写几行字的时间,他冷汗湿透后背,仍坚持自己提笔。信交出去,却再没回音。 1976年1月8日凌晨,西花厅的灯光熄灭。噩耗传到邓小平耳边,他长时间站在窗前,没有掉泪,只有一句近乎自言自语的低语:“走得太早。”同年4月,他被再次打入冷宫。有人说是“八月那句话”埋下了祸根,也有人觉得大势如此,谁也躲不开。 多年后回看,邓小平依旧坚持“该说的就要说”。而周恩来的那句“忍一忍”,更像一声无奈的老友叮嘱。两种性格,两种选择,交织成1975年那个关节点。历史没给他们重新来过的机会,却让后人看到领导人面对生死、权力与大局时难以调和的纠结与担当。