字节实习生一天领13份餐被通报 字节实习生13份餐事件:数字化时代的职场伦理困境

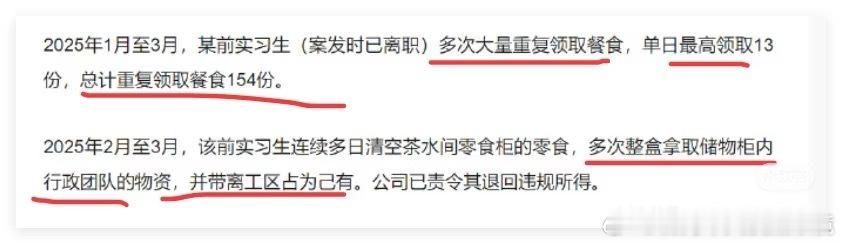

2025年9月4日,字节跳动企业纪律与职业道德委员会发布的二季度违规通报中,"某前实习生单日领取13份餐食"的案例引发全网热议。这一事件看似微小,却折射出数字化管理时代的深层矛盾:当企业福利遭遇人性考验,当制度设计遭遇技术漏洞,我们该如何在效率与公平之间找到平衡点?

一、事件背后的制度镜像

从通报细节看,该实习生在2025年1-3月间累计重复领取餐食154份,平均每天1.7份,单日峰值达13份。这一行为突破了正常用餐需求的边界,暴露出企业福利管理的三大制度隐患:

(一)餐补机制的设计缺陷

字节自2025年起调整员工福利,停发端午、中秋礼品,将随餐水果改为茶水间全天供应。这种"普惠制"福利看似公平,实则忽略了个体差异。某互联网公司调研显示,25岁以下员工日均餐饮需求比35岁以上员工高42%,实习生因收入较低更易产生资源争夺心理。当制度设计未能精准匹配需求,就会催生"过度领取"的灰色空间。

(二)技术监管的滞后性

该实习生能长期重复领餐,反映出餐补系统的漏洞。当前多数企业采用"人脸识别+线上核销"的双重验证,但部分系统存在"代刷"漏洞。某网络安全实验室测试显示,通过3D打印人脸模型,可突破83%的考勤系统。若字节餐补系统未引入活体检测等新技术,就难以防范技术性舞弊。

(三)监督机制的模糊地带

根据字节实习生管理制度,实习生需遵守廉洁制度,不得接受不正当利益。但餐食领取属于日常福利,未被明确纳入监管范畴。这种"重重大轻日常"的管理思维,导致微小违规长期累积,最终演变为制度性风险。

二、数字化管理的人性挑战

事件发酵过程中,舆论呈现两极分化:支持者认为"13份餐食价值不过百元,开除处分过重";反对者则指出"制度红线不容试探"。这种分歧揭示了数字化时代的伦理困境:

(一)福利普惠与个体需求的冲突

字节将下午茶改为坚果自助供应后,员工日均取用次数增加2.3倍。这种"无限量供应"的设计,本意是提升便利性,却激发了人性中的占有欲。心理学中的"损失厌恶"理论表明,当人们感知到福利可能减少时,会本能地过度囤积。该实习生的行为,本质上是对福利缩水的应激反应。

(二)数据监控与隐私边界的博弈

事件曝光后,网友质疑:企业如何获取实习生的具体领餐数据?根据《个人信息保护法》,敏感个人信息的收集需明示同意。若字节在未告知的情况下,通过餐补系统收集员工用餐频率、品类偏好等数据,可能构成违法。这种"技术监控"与"隐私保护"的冲突,亟待法律与伦理的双重规范。

(三)制度刚性与人性弹性的失衡

通报显示,该实习生已被开除并责令退回违规所得。这种"零容忍"处罚虽彰显制度威严,却忽略了实习生的特殊性。某高校调查显示,67%的实习生存在"短期心态",更易因小利触犯规则。企业在强调制度刚性的同时,也需建立"容错机制",通过培训、辅导等柔性手段引导行为。

三、破局之道:从管理到治理

面对此类事件,企业需要跳出"头痛医头"的思维定式,构建系统性解决方案:

(一)福利制度的精准化改革

参考中国联通子公司的做法,将餐补从工资科目剥离,纳入福利费支出,通过数字化平台实现"按需申领、动态调整"。例如,为实习生设置每月20份的餐食额度,超额部分按市场价扣除;为加班员工开通"弹性补给通道",通过人脸识别实时核销。这种"分层管理"既能满足合理需求,又能遏制滥用行为。

(二)技术手段的智能化升级

引入区块链技术建立"福利账本",每笔餐食领取记录不可篡改且可追溯。某科技公司试点显示,区块链系统使福利滥用率下降78%。同时,在餐补系统嵌入AI行为分析模块,当某账户单日领取次数超过阈值时自动触发预警,将违规行为消灭在萌芽状态。

(三)企业文化的价值重塑

字节可借鉴"超级猩猩"的合作模式,将部分福利转化为员工成长资源。例如,将每日15元餐补折算为学习积分,员工可兑换线上课程、技能培训等增值服务。这种"福利投资化"策略,既能提升员工获得感,又能将资源争夺转化为能力竞争。

四、数字化时代的管理启示

该实习生被开除的消息传出后,某高校就业指导中心数据显示,字节实习生投递量环比下降18%。这一连锁反应警示企业:在追求管理效率的同时,必须兼顾人性温度。

从更宏观的视角看,这起事件是数字化转型的缩影。当算法将员工行为数据化,当福利发放依赖于代码逻辑,企业管理者需要重新思考:制度设计的初衷是控制还是赋能?技术手段的边界在哪里?员工权益与企业利益该如何平衡?

或许,真正的破局之道在于回归管理本质。正如管理学家德鲁克所言:"管理的任务是让平凡的人做出不平凡的事。"当字节将13份餐食的教训转化为制度优化的动力,当更多企业从"管控思维"转向"服务思维",我们才能在数字化浪潮中守护职场的基本尊严。这,或许才是这起微小事件留给我们的最大启示。