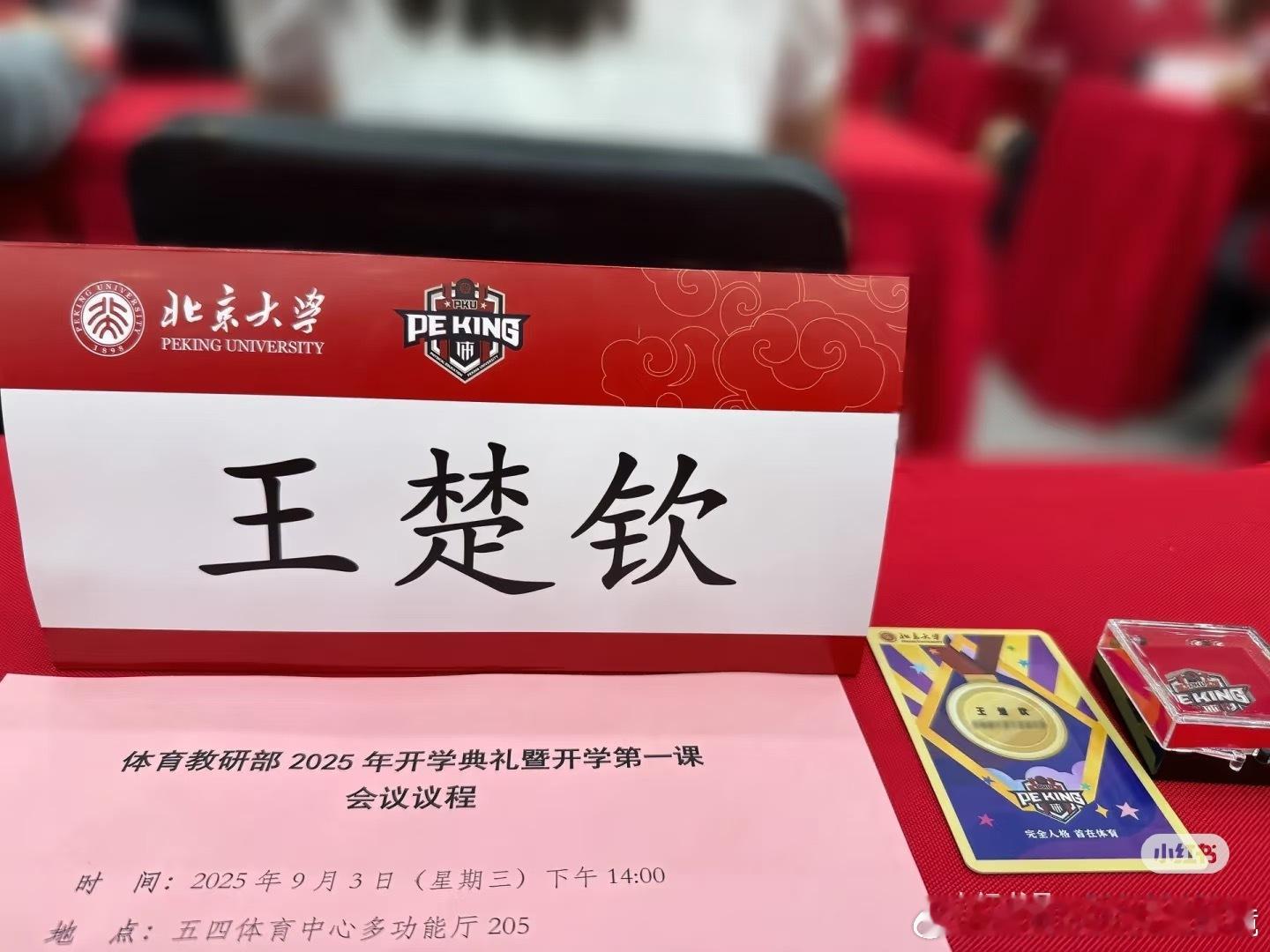

王楚钦的北大开学plog 王楚钦的北大plog:当世界冠军成为"实验室小白鼠"

2025年9月3日清晨,北京大学邱德拔体育馆的玻璃幕墙倒映着朝阳。王楚钦穿着湿透的训练服从馆内走出,书包侧袋露出半本《运动训练学》,衣角还沾着冰袋融化的水渍——这是他成为北大体育硕士的第三天,也是他连续第127天保持晨练习惯。这个被网友戏称为"把国家队基地搬进燕园"的场景,正通过他的开学plog,向千万粉丝展现着奥运冠军鲜为人知的学术日常。

一、冠军的"科研变形记"

王楚钦的课表揭开了顶级运动员的学术密码。每周二早八的《运动损伤预防》课上,他会带着国家队的肌酸激酶检测报告走进教室,与导师讨论高强度训练后的恢复方案。在《体育社会学》课堂,他提交的调研报告《WTT赛事负荷对青少年运动员心理韧性的影响》,直接引用了自己在巴黎奥运会期间的心率监测数据。更令人惊叹的是他的研究方向——与刘伟教授团队合作开发的"乒乓球接发球决策模型",通过高速摄像机捕捉对手手腕角度,结合AI算法预测击球落点,这套系统未来可能成为国家队的秘密武器。

为了获取第一手数据,王楚钦主动成为实验室"小白鼠"。每周五下午,他会在校队训练时佩戴12个运动传感器,记录每个击球动作的肌肉激活顺序。某次实验中,他连续挥拍300次导致小臂抽筋,却坚持完成数据采集:"这些抖动的数据点,可能就是突破技术瓶颈的关键。"这种近乎偏执的科研态度,让他在开学第一周就被选为"体教融合"示范班班长。

二、校园里的"反差萌"日常

这位世界冠军的校园生活充满戏剧性。报到当天,他因穿99元的北大文化衫引发抢购狂潮,校方连夜加印三批仍供不应求,黄牛将二手旧款炒至199元。更有趣的是他与室友的"相爱相杀":为了完成论文对照组数据,王楚钦每天清晨6点拽着室友跑5公里,配速3分40秒让对方苦不堪言,最终逼得室友申请换宿舍。而在食堂,他自创的"冠军套餐"——鸡胸肉+杂粮饭+西兰花,带动整个窗口销量激增300%,连打饭阿姨都学会了他的东北口音:"同学,要加份水煮蛋不?"

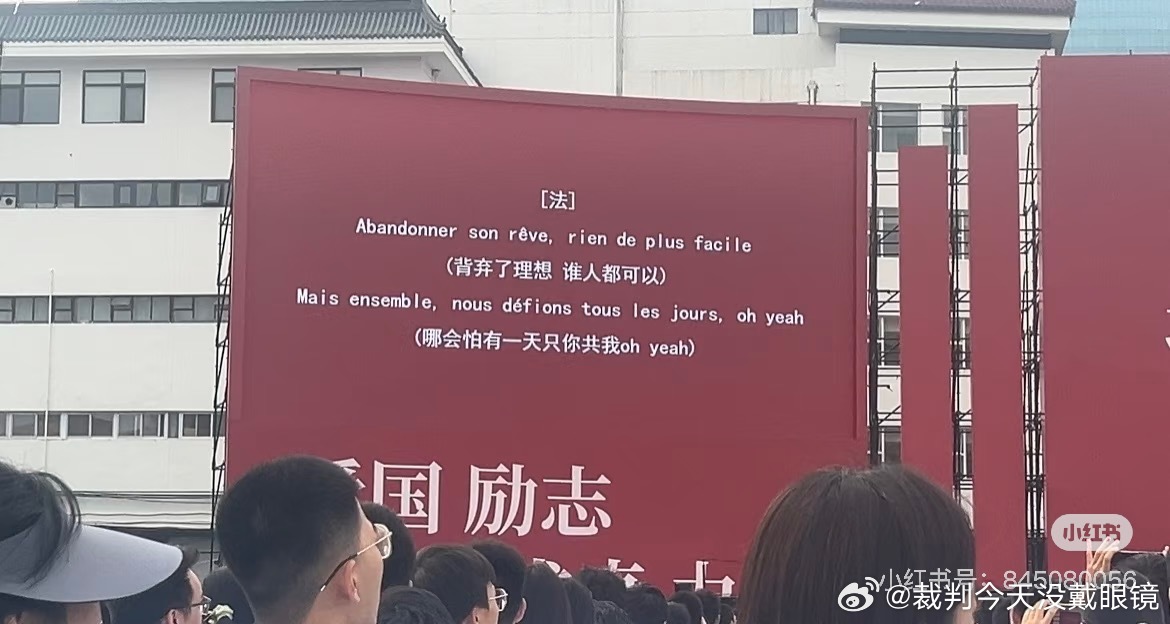

课堂上的王楚钦同样金句频出。在《体育心理学》课上,他分享了自己应对大赛压力的独门秘诀:"每次上场前,我都会在心里默念'能多活一天是一天',这不是躺平,是给自己降压的心理战术。"这番"生存式发言"被制成表情包疯传,甚至登上了北大未名BBS的热搜榜。

三、体教融合的"破局者"

王楚钦的求学之路,正在改写运动员教育的范式。北大为他量身定制的"赛训学"培养方案,允许训练时间折算学分,线上课程可灵活调整,这种"学术+实战"的模式让他在乒超联赛期间仍能保持85%的课程出勤率。更具突破性的是他的论文选题《基于WTT赛事负荷的青少年训练优化》,直接将国家队的训练数据转化为学术成果,预计将推动青少年乒乓球训练体系的革新。

这种跨界融合也带来意想不到的化学反应。在与校队的教学赛中,王楚钦发现学生们的反手技术普遍薄弱,便自费购买了20台发球机捐赠给体育馆。他设计的"分阶训练法"被纳入《乒乓球专项技术研讨》课程,甚至吸引了清华、北体大的学生慕名前来旁听。正如他在开学典礼上所说:"我不是来镀金的,是来把金牌背后的汗水,变成能照亮更多人的光。"

夜幕降临,王楚钦的北大plog更新了最新动态:实验室的AI模型终于实现90%的接发球预测准确率,配图是他与导师在凌晨两点的便利店合影,两人手里都攥着《运动生物力学》和关东煮。这条动态迅速获得20万点赞,热评第一写道:"原来世界冠军的'秘籍',就是把别人刷手机的时间,都变成了实验室的灯光。"

从奥运赛场到燕园讲堂,王楚钦的开学plog记录的不仅是个人成长,更是中国体育教育的深刻变革。当运动员的肌肉记忆开始与学术思维共振,当金牌的荣耀转化为知识的力量,我们看到的不仅是一个冠军的蜕变,更是体教融合时代的曙光。正如他在实验室白板上写下的那句话:"真正的突破,永远发生在舒适区之外。"