辛芷蕾 从贫困山村到威尼斯影后 39岁的辛芷蕾站在威尼斯电影节的领奖台上,当沃尔皮杯最佳女演员奖杯落入掌心时,镁光灯下的她眼尾泛红,却笑得比地中海的阳光还要璀璨。这个从黑龙江鹤岗走出的女孩,用二十年时间书写了一部比电影更跌宕的人生传奇——从每月生活费不足千元的打工妹,到华语影史第三位威尼斯影后,她的故事让全网泪崩:原来命运的馈赠,真的会偏爱永不低头的灵魂。

一、命运暴击:被贫穷掐住咽喉的少女时代

1986年,辛芷蕾出生在鹤岗矿区的棚户区。父亲因工伤瘫痪在床,母亲靠打零工养活三个孩子。为了省下电费,她常在路灯下写作业;为了给父亲买药,她偷偷把早餐钱攒起来买最便宜的止痛药。18岁那年,父亲颤抖着说“想有台电脑和亲戚视频”,她攥紧拳头却只能在父亲去世后烧纸电脑——这个细节成为她后来拼命拍戏的动力:“我要用奖杯告诉天堂的爸爸,您的女儿做到了。”

20岁时,辛芷蕾在哈尔滨做礼仪小姐,被甄子丹经纪人一眼相中。为了1万元签约费,她毅然退学南下广州。在城中村8平米的出租屋里,她啃着馒头背台词,每天步行两小时去剧组试镜。最穷时银行卡只剩200块,却在深夜收到母亲短信:“别担心家里,妈妈能扛。”这个东北姑娘躲在被子里哭完,第二天依旧踩着磨破的高跟鞋去见导演。

二、破茧之路:用血肉之躯撞开演艺圈大门

初入行业的辛芷蕾像块璞玉,却总被贴上“苦情脸”“反派专业户”的标签。2011年《画皮》里的盲女素素,片酬仅够交房租;2013年《笔仙2》拍摄时,她连续三天高烧39度仍坚持不用替身,在零下15度的冰湖里泡了八个小时。导演回忆:“她上岸时嘴唇发紫,却笑着说‘再来一条’。”

2016年《长江图》成为转折点。为了演好长江上的神秘女子安陆,她在货船上生活三个月,跟着渔民学撒网、吃住在甲板。拍摄落水戏时,她真的跳进刺骨江水中,喝了半瓶白酒壮胆,上岸后直接被送进医院。这部耗时五年的电影最终入围柏林电影节主竞赛单元,当大屏幕上出现她素颜朝天却眼神倔强的脸时,国际影坛记住了这个中国名字。

三、演技封神:用灵魂塑造角色的“疯子演员”

辛芷蕾的字典里从没有“轻松”二字。为了《繁花》里黄河路女王李李,她苦练三年沪语和高跟鞋步态,脚踝淤血到走路都打颤;为了话剧《初步举证》120分钟的独角戏,她在拍戏间隙背熟111页台词,每场演出后都像经历一场生死。导演王家卫评价:“她的眼睛里藏着一整片江湖。”

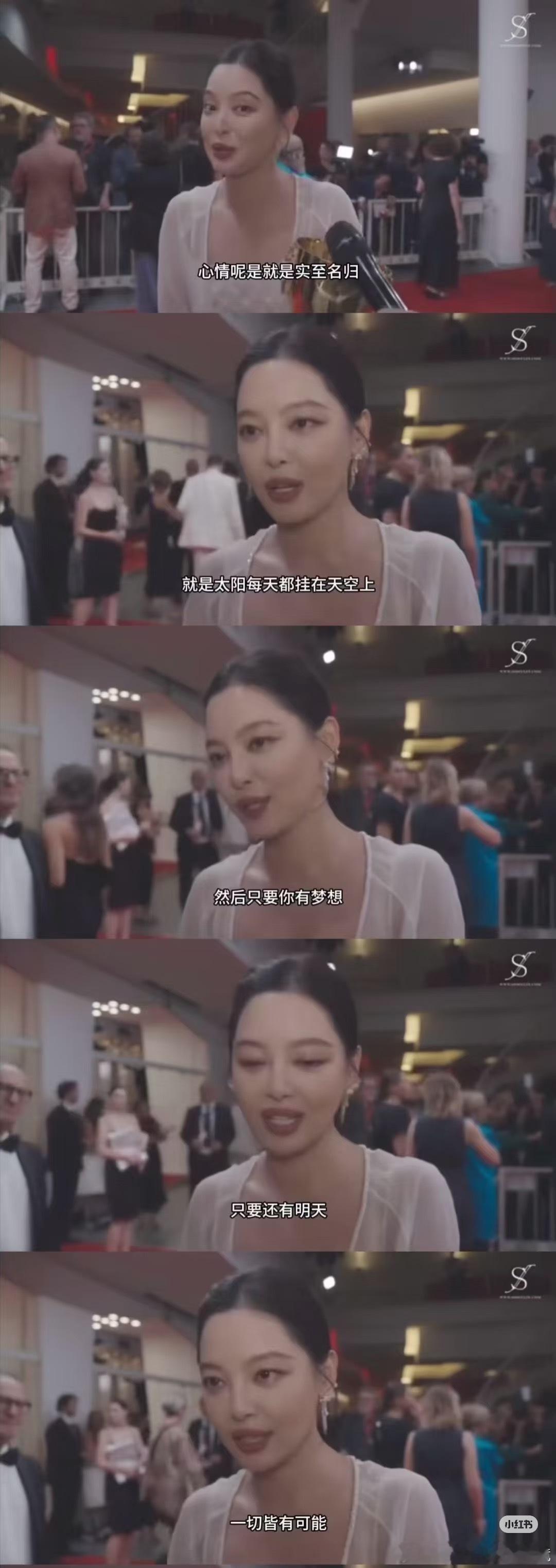

2025年《日掛中天》彻底让她封神。为了演好被命运裹挟的美云,她在广州城中村住了三个月,观察摊贩讨价还价、听麻将声里的家长里短。片尾那场10分钟的奔跑戏,她穿着8厘米高跟鞋在暴雨中狂奔三十次,膝盖渗血仍坚持到导演喊停。外媒评价:“她的每根发丝都在诉说着绝望与救赎。”当威尼斯评委将奖杯递给她时,赵涛拥抱她的画面,让无数人想起二十年前巩俐在水城的风华。

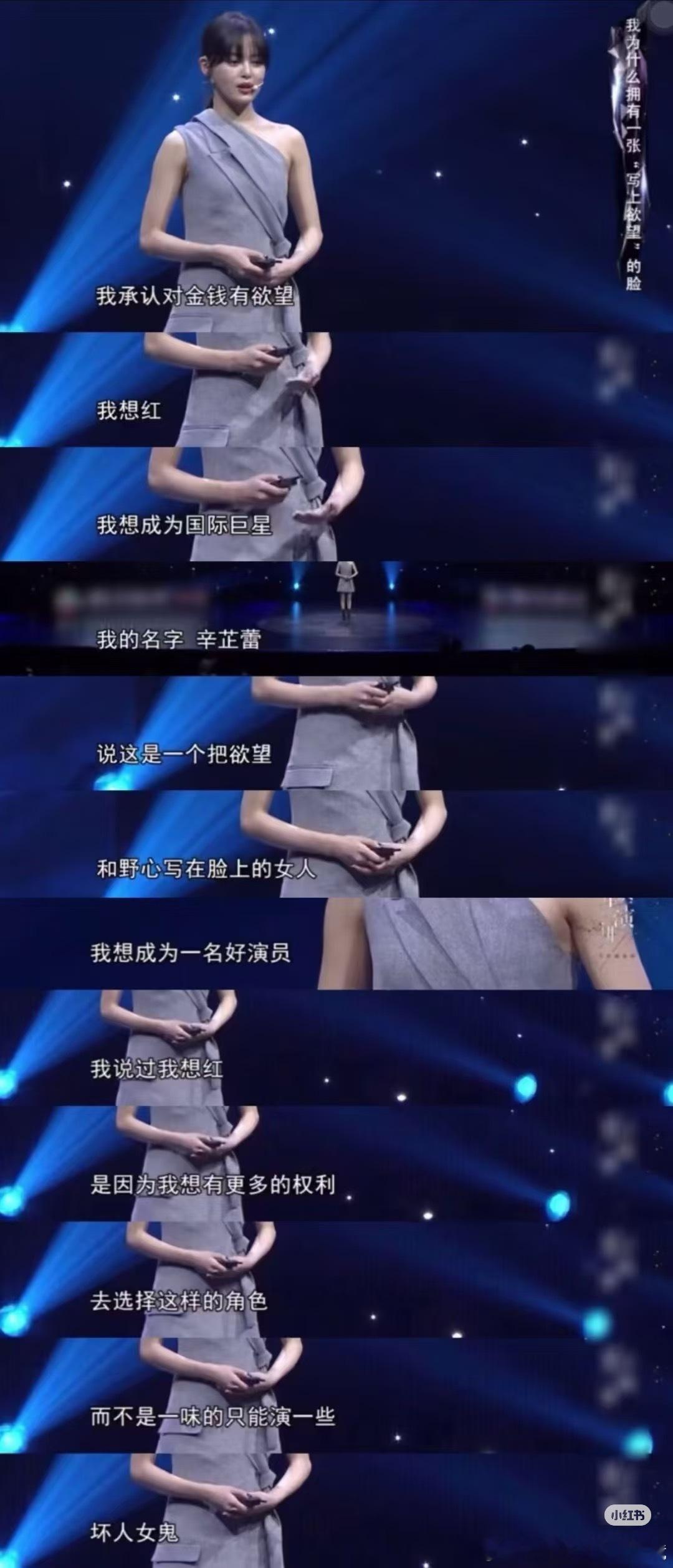

四、荣耀加冕:那个说“想红”的女孩活成了光

“我就是想红,红了才能演更好的角色。”这句被全网热议的“野心宣言”,如今看来满是心酸与清醒。从《绣春刀》里斩断男主佩刀的丁白缨,到《庆余年》里随性洒脱的海棠朵朵,她用一个个鲜活的角色证明:演员的欲望,本就是对艺术的虔诚。

获奖当晚,辛芷蕾在微博晒出二十年前的旧照:扎着马尾辫的少女站在鹤岗街头,眼神里是藏不住的倔强。配文只有一句:“妈妈,您看。”这条微博瞬间引爆热搜,网友发现她的香奈儿高定礼服袖口,绣着父亲名字的缩写——原来所有的荣耀,都是献给天堂的情书。

结语:当鹤岗女孩成为国际影后

从棚户区到电影节红毯,辛芷蕾用二十年诠释了“逆袭”的真正含义。她不是天赋型选手,却把每个角色都当成最后一次机会;她没有显赫背景,却用血肉之躯闯出一条血路。正如她在获奖感言中说的:“曾经嘲笑我的人,今天都见证了奇迹。”

现在的她,手握威尼斯影后头衔,代言香奈儿高定,主演的《刺杀小说家2》即将全球上映。但最动人的,仍是她接受采访时的哽咽:“我永远记得19岁那年,在鹤岗火车站吃的那碗5块钱的牛肉面。那是我人生中最香的一顿饭,因为它让我知道,只要不放弃,再苦的日子都能熬出头。”

这个故事告诉我们:命运或许会给你一手烂牌,但总有人能把它打成王炸。而辛芷蕾,就是那个永远不认输的出牌者。