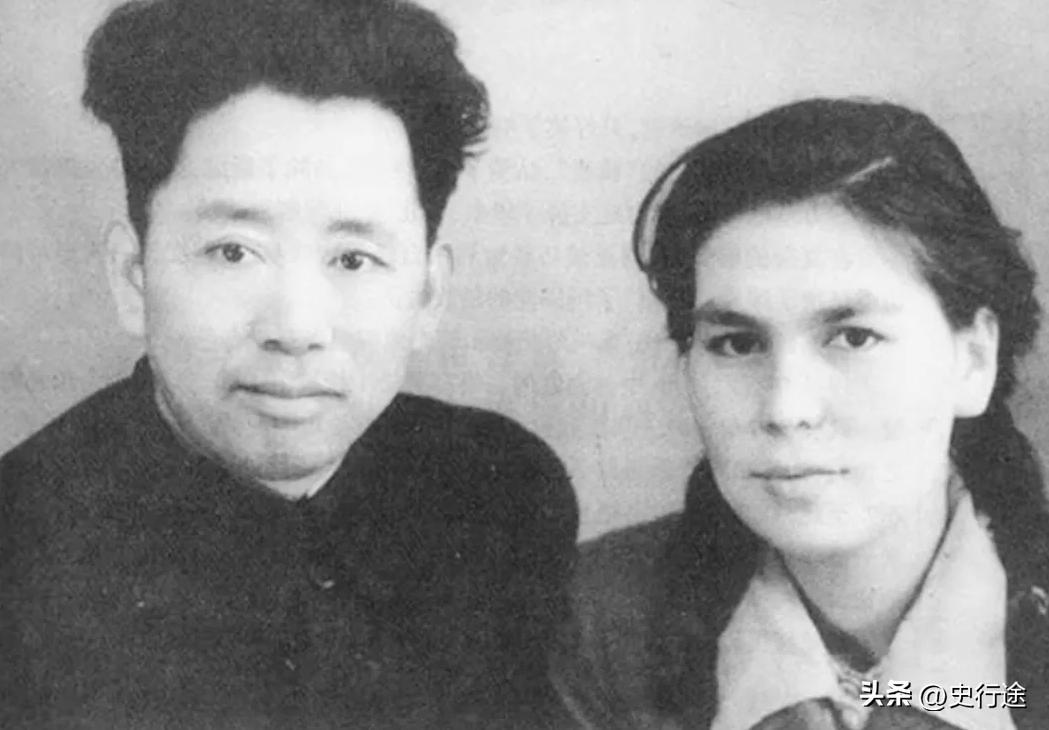

1963年,空军司令员刘亚楼上将的夫人翟云英的军装照。翟云英原名安娜·卡兹米洛夫娜,母亲为苏联人,父亲翟凤岐是东北抗日联军战士。 那年刘亚楼三十六,翟云英十九。年纪差了不少,过往更是天差地别。 刘亚楼福建人,早年闹革命,十七八岁就跟着红军跑,前后打了不少仗,人到中年,脸上已经没了当年的稚气。他结过婚,两次,第一任是陕北的,生过孩子;第二任是苏联那边的,是苏兆征的女儿。但都没成。前一段是因为战乱,后一段也不知道到底哪出问题,总之没过几年就散了。 一九四五年,刘亚楼从苏联回国。人穿着苏军军装,化名王松,随苏军部队到了大连。当时他是少校身份,临时住在那边苏军司令部旁边,没亲人,没家属。中共大连市委的书记王西萍看在眼里,想着这人年纪也不小了,该有个家。就让市长韩光介绍了一个姑娘给他。 姑娘叫翟云英,在大连香炉礁小学当老师。人长得清秀,有点洋气,说话带点俄语味儿。家里情况挺特别的,父亲翟凤歧是东北出去的劳工,年轻时去了俄国,后来参加了十月革命,还真当过兵。伤好后留在莫斯科纺织厂,认识了一个苏联女工,名字叫安娜。两人结了婚,带着一双儿女回到中国。日子过得不容易,抗战开始后,翟凤歧被日军抓走,在监狱里死了,安娜带着两个孩子挺了过来。 就是这样的背景,两个人认识了。介绍那天刘亚楼穿得挺干净,衣服整整齐齐,人也瘦,眼神挺直。和安娜聊天,用的是俄语。说得很诚恳,说自己走南闯北,没个家,也想过点安稳日子。安娜不太同意,觉得他岁数大,又有过两次婚姻,怕女儿受委屈。但翟云英没犹豫,她说得很简单,“我认准的就行。” 两人后来结婚了。婚礼不隆重,甚至挺简单。照片倒是留下了一张,在哈尔滨照的。刘亚楼穿着军装,人站得笔直,神色很认真;翟云英穿一身浅色衣服,站在旁边,表情温和,看得出她是相信这个男人的。 那时候正打解放战争,刘亚楼老在外头。他在东北野战军任职,东奔西跑,天天盯着战事,根本顾不上家。翟云英带着孩子和其他干部家属待在后方,等探亲的机会。有一次去了前线,看见刘亚楼熬夜指挥,整个人瘦了一圈,黑眼圈都冒出来了。她一下就哭了,边哭边说“你怎么瘦成这样”,刘亚楼就说,“别哭,容易让人心烦。” 一九四九年建国后,中央决定成立空军。这个时候,没人知道怎么搞空军,国内也没多少人会开飞机,训练、制度全是一张白纸。毛主席拍板让刘亚楼来干。他知道这是块硬骨头,但还是接下来了。 最开始连飞机都没有。他四处跑,找人要经费,跑到苏联谈合作。一天到晚地忙,从白天到深夜。他定了训练方针,“稳步前进、完成计划、提高质量、保证安全。”这八个字成了之后空军的基本守则。 他还很重视文艺。觉得军队光靠打仗不行,还得有士气,有文化。他组织成立空政文工团,把各地的文工队合在一起。后来出了不少像《江姐》这样的文艺作品。很多人觉得这是个细节,但他觉得这事儿重要。 这些年里,他一直没怎么陪家人。孩子越来越大,妻子有时会跟他说,“你哪天能陪我们出去转转?”他笑着说:“哪有时间啊。”她说:“你总这么忙,哪天真累趴下了咋办?”他就一边扣扣军帽一边说,“我是司令员,不累谁累。” 一九六四年秋天,刘亚楼查出病来,肝癌。发现的时候已经是晚期。他人本来就瘦,再加上病一折腾,很快就虚了下去。每天还是惦记空军的事,直到病情严重到说话都喘的时候,才开始要见家人。 在医院的时候,妻子天天守着。他躺在床上,有时候还能硬撑着说两句,“你别难过,我这辈子不亏。”她听到这话,一句话说不出来,就把手握紧了些。刘亚楼最后一句话,是对她说的,“有你陪着,挺好。” 一九六五年五月七号,刘亚楼去世,终年五十五岁。第二天报纸上登了讣告,规格不低,空军的人都穿了白袖章送行。 那之后的日子不算太平。文革开始了,翟云英也没能避开。被批斗,下放农场,喂猪、种菜。母亲安娜也受牵连,被贴了“白俄老太婆”的标签。但她扛下来了,靠着当医生的手艺,一点点熬过那段日子。 她没忘刘亚楼的嘱托。照顾孩子,照顾老人,每月还给刘亚楼的父亲寄生活费,从没间断,一直寄到老人去世。她自己干到退休,兢兢业业,从来没想过找个轻松点的差事。 到了八十年代,中苏关系缓和,她找回了在苏联的亲戚。那天在北京机场接人的时候,她穿着一件藏青色外套,头发整整齐齐,人站在那儿不说话,眼圈却红了。她后来跟人说,“亚楼要是看到,应该也会高兴。” 二〇二一年冬天,北京的天灰扑扑的,冷得人直哆嗦。她在空军总医院走了,九十三岁。没惊动太多人,圈子里的人知道她是谁,也知道她守了这个家守了多少年。 她走的时候,家里那张老照片还贴在墙上。照片上的两个人,一个站得笔直,一个站得安静。房间没开灯,天光从窗户外头照进来,把照片照得一半亮,一半暗。