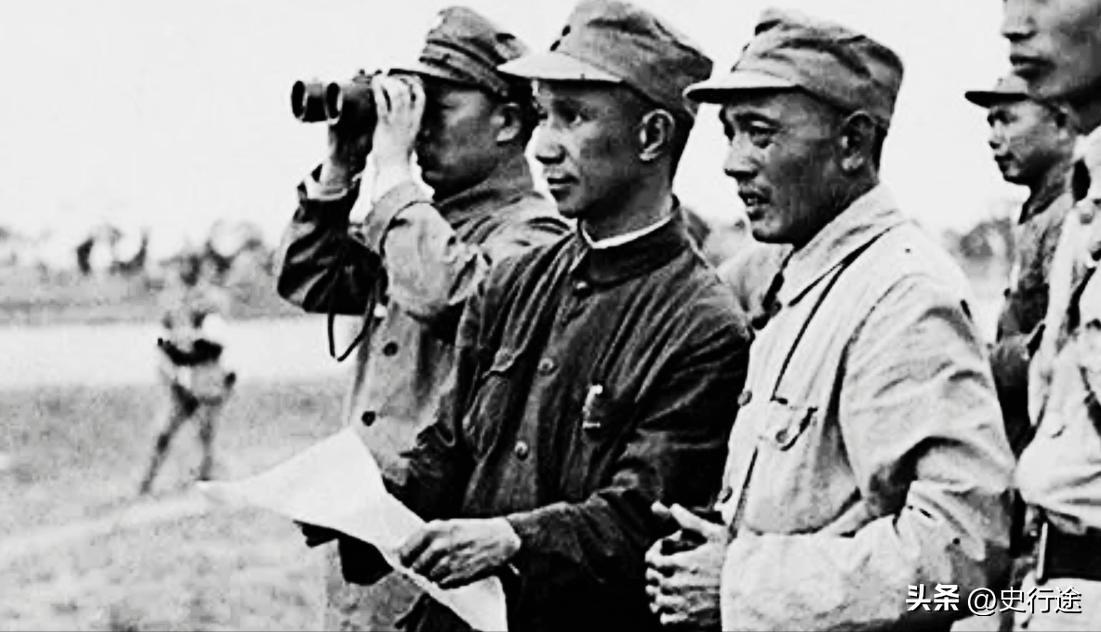

1948年,粟裕汇报工作时,毛主席听后愠怒道:你清楚你自己在说什么? 1948年春天,粟裕从濮阳赶到西柏坡。 那会儿,华东野战军刚打完一仗,他连头发都顾不上理,坐在车里捧着地图,手上的烟点了一根又一根。 他心里很清楚,这趟去西柏坡,不是受表扬的。 此时,中央定了个方针,主张南下,要尽快渡江,早点打开华东、华南的战局。 可粟裕不这么看。 他在前线待着,觉得敌人这时候防线虚得很,特别是中原这一块儿。只要抓住时机,集中兵力打个狠仗,可能比匆匆渡江更划算。 他把这个想法写成电报发到中央。 发了一封,又发了一封,总共三次。他知道这事不好办,前线将领提意见是可以,但动了大的战略方向,这风险谁都能看得见。但他还是提了,他说:“这个仗要打得扎实点,别匆忙去江南,那边不好啃。” 西柏坡接到电报之后,毛主席没直接表态,而是叫他来。 那时候毛还没到西柏坡,在城南庄。 中央决定在那儿开个书记处扩大会议,把华东的战局单独拿出来谈一谈。 粟裕一进会场,屋子里已经坐了不少人。毛主席、朱德、刘少奇、周恩来、任弼时,还有陈毅,个顶个的老熟人。 他们早年也都在前线转过,知道什么叫硬仗,但那天他们是听的,粟裕是讲的。 他站在桌边,把地图摊开,讲了战场的情况。 哪一块敌人空虚,哪一块地形有利,我军能不能合围,打下来能不能守得住。他说得不快,一句一顿,像是边说边想着。有人点头,有人记笔记,但大家都没急着说话。 屋里挺安静,没人打断。 讲完之后,毛主席站起来,走到地图边看了看,说:“行,你这个方案可以再细化一下。”就这么一句话,事情就往粟裕那边倾斜了。 没拍桌子,也没表态多热烈,但那场会之后,中央确实调整了部署。 三纵不南下了,调头往中原,部队开始准备集中歼敌,整个战区也开始围绕粟裕的构想运转。 等粟裕回到前线,没几天战役就开始了。 睢杞战役打得干脆,九天解决问题,歼敌两三个师。敌人没想到我军会忽然这么打,一时间被打得乱了阵脚。 战报发回西柏坡,毛主席听说后说了一句:“看来,他这回赌对了。” 接下来济南战役打得也漂亮。 华东、华北连成一片,战场局势从这会儿起真正在动,再往下走,就是淮海战役。 粟裕那会儿并没有多说什么。 他在部队前线走了一圈,到各个部队去看,看兵员状况、弹药够不够、补给能不能上来。他不像有的指挥员爱开动员会,说漂亮话。他是直接进伙房,看看米缸还剩多少,连马草也要自己过目。有人说他太细,他回一句:“不细打不赢。” 那段时间,电报一封接一封。 有的让他调兵,有的让他盯住几个敌军主力。他看完就转给作战科,自己接着在地图上画圈。 西柏坡那边也不停,电报室昼夜都亮着灯。毛主席常常半夜还在看电报,桌子上放着地图和草稿,听说有时候看完就直接口授复电,连烟都没抽完。 前方和中枢的节奏就这么对上了。 没有拖泥带水,也没有扯皮。毛主席给粟裕的信里写过一句话:“你们可以独断专行,不要事事请示。”这不是一句客气话,而是真的放权给他。 他做主,打仗自己看着来,只要大方向不出问题,战法可以灵活。 淮海战役一开打,三十多万人投入进去。第一阶段围歼黄百韬,打得敌人节节败退。第二阶段围堵邱清泉、李弥,粟裕在指挥所连着几天不睡。 参谋说他脸都黑了,他说:“这仗不盯死,夜里都不放心。” 战役结束的时候,整个战区的局势已经完全翻了个身。南京那边也慌了,蒋介石调兵调不过来,几个师打得七零八落。 1949年春,部队准备渡江。 粟裕没有再提不同意见,那时候他也知道,大局已定,江南这仗是必须打的。 再往后是建国,是编制重整,是军事学院的事。 他当了副院长,进了城,穿上军装西服,但人还是那个样子,不爱说话,干活靠实打实的东西。 1977年,他又回了西柏坡。 这次不是带兵来,是参观,他站在纪念馆的地图前,看着那些战役的走向,站了好一会儿。 人老了,头发花了,但眼神还是紧的。他看完地图,回过头来说了一句:“这几场战役,要讲清楚。” 工作人员跟在他身后,他一边走一边说。哪一仗是谁打的,哪一仗部队吃了多少亏,有的连他名字都记不清了,但那几个地点,他一点没忘。 还说:“睢杞那一仗,时间短,但意义大。那是从爬坡变成下坡路的起点。” 他也提了几条建议,展览的布置、照片的大小,甚至连电报机的位置都细细看了。 别人以为他走马观花,他却在每个点上都停下来看。他说:“这不是看热闹,这是给后人看的,要对得起那年牺牲的人。” 中午吃饭前,他坐在招待所的屋子里,把馆长叫来,又聊了一小时。 他没讲什么大话,只说展览要真、要细,别图省事。有人问他为什么记得这么清,他只说了一句:“我不想忘。” 过了几个月,展览馆按他说的改了一些。 地图重新挂,电报机也搬到墙边。连作战图上的敌我态势,也照着他的笔记标了颜色。 这些事没上过什么新闻,但在西柏坡的工作人员记得清。