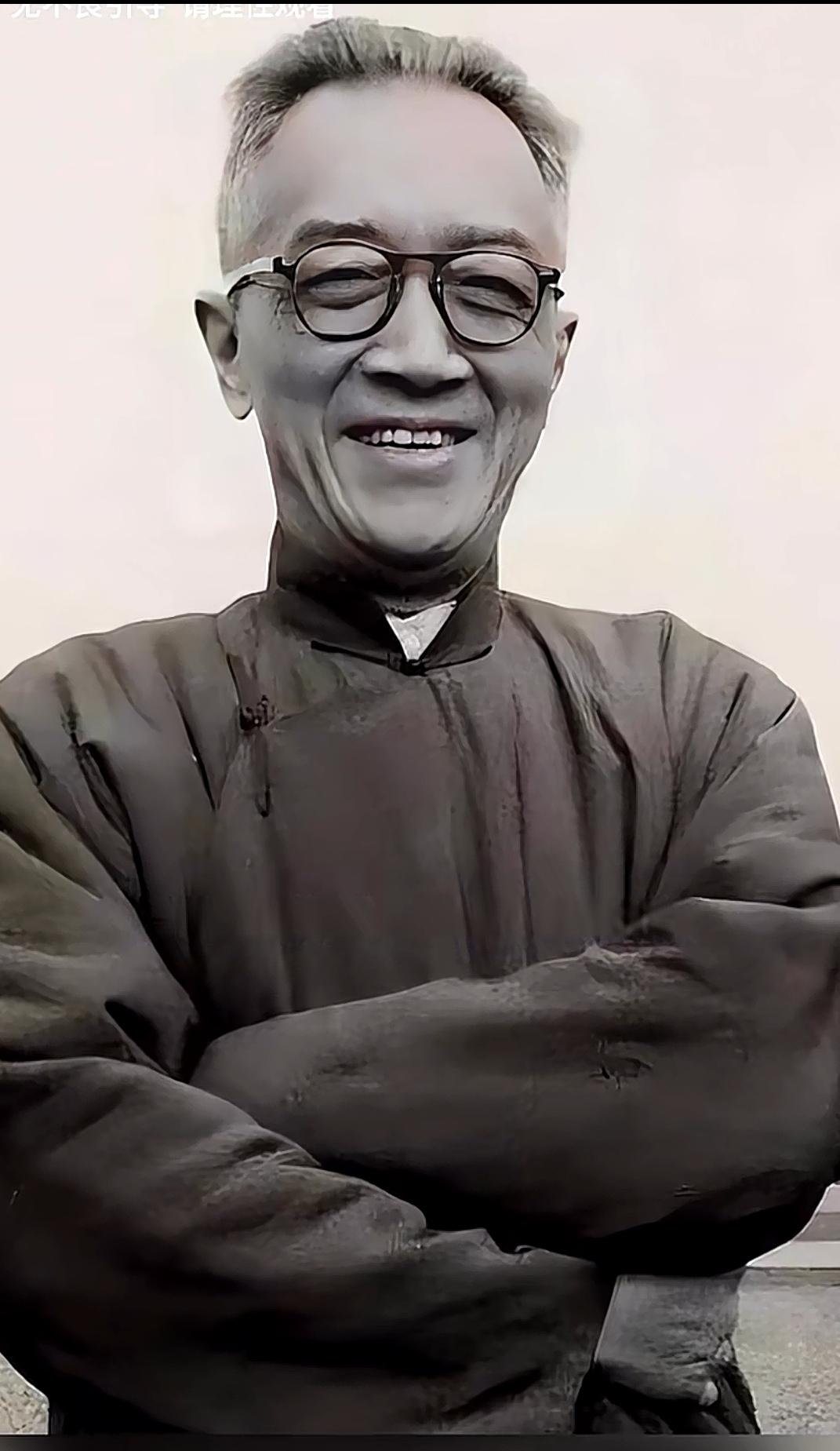

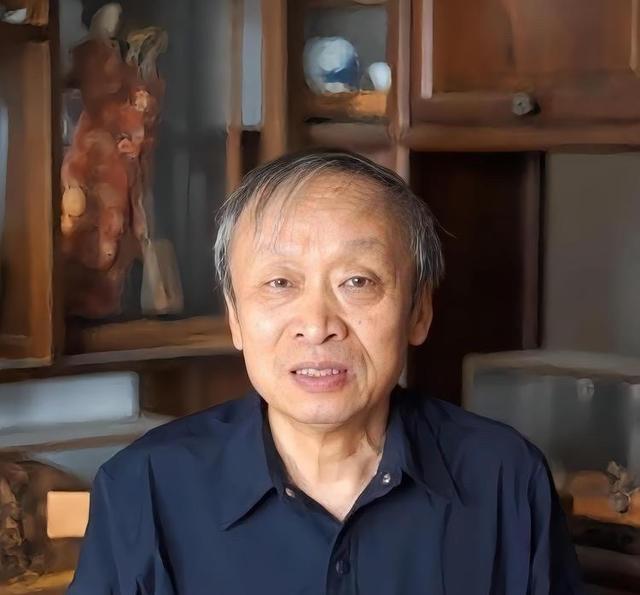

对胡适的历史评价,往往折射出不同的意识形态立场 近日,王小东发表了一系列对胡适的评论,总体持批判态度,认同甚少。相关言论在网络上迅速引发激烈争论:一部分人支持王小东,但抨击他的声音更为汹涌,甚至出现情绪化的谩骂与人身攻击。有人愤慨表示“自己看错了人”,原本以为王小东秉持自由主义立场,直到他批评胡适与易中天,才察觉其立场转变——从一名反左人士转向了“极右”,于是纷纷取消关注,宣布脱离其粉丝行列。 左右两派互相驳斥,网络上一时喧闹非凡。我个人对胡适与王小东皆有一定了解——虽然只是零星阅读过一些文章与评论,并未系统研究其生平与成就。胡适作为新文化运动的先锋之一,学术成就卓越,据说获数十个荣誉博士学位,堪称学贯中西、影响深远的“大师”。王小东虽在学术地位上远不及胡适,但也是具有一定影响力的网络意见领袖。 然而实事求是地说,为什么历史人物就不能被评论?自由主义者以往批评他人并不少见,胡适本人就曾点评毛泽东的诗“没有一句是通的”,还写信劝言蒋介石放弃东三省、不要与日本开战,战争必输。姑且不谈对抗日的态度,仅就言论自由而言,如果只允许自由主义者批评别人,却不允许别人批评他们——这难道不就是对“言论自由”原则的双重解读?这种为维护意识形态正确而不顾逻辑与道义的态度,确实令人难以理解。 自由主义者常倡导独立思考、反对盲从与崇拜,然而当自己的精神偶像受到质疑时,一些人却表现出截然不同的态度:不容异见、激烈反击,这无疑是一种明显的双重标准。 从根本上说,这场争论的核心仍是意识形态与价值观的对立。认同胡适的,多为倾向自由主义、亲美崇西、认同所谓“公知”立场或具有较强西化意识的群体;而不认同胡适的,则大多坚持中国特色社会主义道路,拥护毛泽东思想及其历史贡献。 这一判断,在我看来,是符合事实的。

评论列表