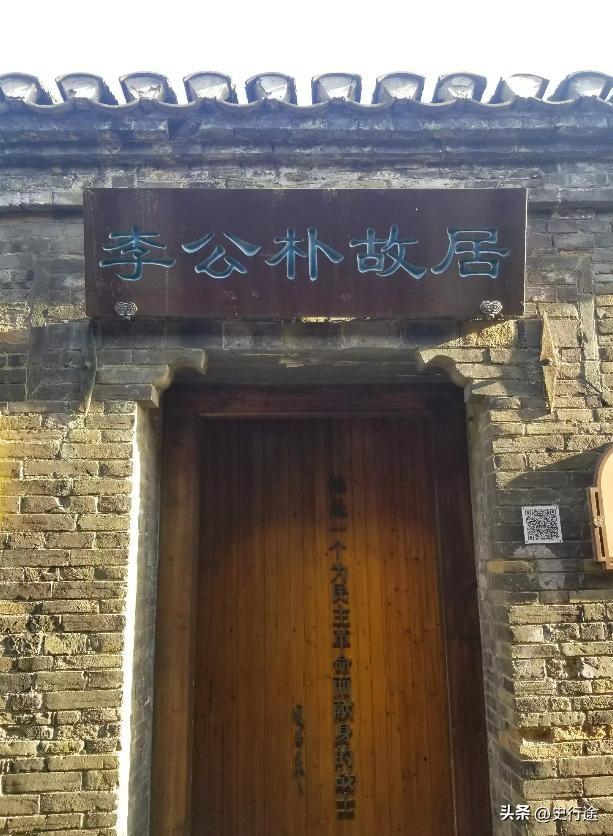

李公朴故居。容膝之居,一方天井,灶房一隅,乃容大千世界。 西津渡有股味道,早年是江边码头,后来成了历史街区,再后来就成了景点。 李公朴的故居就藏在那里。 三十五号,一座砖木结构的小宅子,清光绪年间盖的,不起眼。 进门有块石头门槛,踩上去咯噔一声,有点冷。天井小得像玩具屋,左边灶房,右边水井,主屋就是三间。别指望什么雕梁画栋,没有,那屋子连光都照不进去太多,墙角潮得能养苔藓。 但有人说,那地方装得下一个大千世界。我信。 李公朴不是镇江人。 出生在武进,那是现在的常州一带。但他十三岁跟父母搬来镇江,命运像一条缝隙,从这地方插了进去。 他不是来读书的,一开始,是去京广洋货店当学徒的。 店在西门大街,早年间热闹着呢。 他在那儿干杂活,抹柜台、搬箱子、记账本,每月给两角钱,说好三年半出师。 后来五四运动来了,热潮从北京、上海一路烧过来,烧到镇江的时候,这个瘦瘦小小的学徒也被卷了进去。 他开始参加学生组织,还偷偷写稿子投给报社,用的笔名叫“长啸”。 写的是抵制日货的事,也写东家黑心把日货换牌当国货卖的丑事。 那稿子登出来后,洋货店老板把他的铺盖卷直接丢到了街上,还留下一句:“你去长啸吧。” 他后来考进了润州中学。 那是个教会办的学校,学费低,还发奖学金。 像他这种没根底的穷小子,读书靠的就是这种“良心学校”。他在那儿读了几年,成绩不坏,可更重要的是,他从那时起,开始觉得“读书能管事”。 那种“书生治世”的念头,可能也是从那会儿埋下的。 他不是书呆子,不是那种只看经典、引经据典的那路人。他想让书走出课堂,走到街上,贴到墙头,让市井小民也能懂得“什么是正义”。 之后的几年他折腾得厉害,考到武汉,又去上海,半工半读,换了好几个学校。 老被开除。为什么?不是成绩不好,是因为搞事。 抗议校医打人、参与学生罢课、印传单……他哪安分过?他其实可以装乖一点,那样能混个好学历,进个好机关。但他不愿意。 他说过,很多人读书是为了脱贫,他读书是为了让人知道穷不是命,是制度的问题。 三十年代他到了上海,成了个有头脸的人物——不是达官显贵那种,是文化圈子里的一根刺。 他创办《读书生活》,又开出版社,书印得不多,但都是他挑的。 什么《小学生看社会》《大众讲演录》,那书名一看就不是写给专家的。他想让码头工人、车夫、家庭妇女都能看看字,明明白白知道“谁欺负谁”。 那时候知识分子大多还在研究梁启超讲的“新民说”呢,他已经跑到街头演讲去了。 一九三六年,事情闹大了。 “七君子事件”。他和沈钧儒、邹韬奋等人被抓了,罪名说是“宣传颠覆”。 可实际上,是因为他们反对国民党搞一党专政,想搞“人民参政”。 那时候全国上下都炸了锅,马相伯那位九十多岁的老头,拍桌子喊:“我愿以头颅作保。” 李公朴在法庭上站着,不慌不忙地说:“我们不是为七个人说话,是为全国人民说话。”这是有记载的。那天法院的人都愣住了,不知道是该闭嘴还是鼓掌。 有人说他是演戏,但我觉得,一个在洋货店被赶出来的小子,能站到那种地方说出这种话,这不叫演,这叫活明白了。 抗战开始后,他更忙。 写文章,办讲座,带学生,出书。他喜欢教年轻人——不光教书,更教“怎么看待这个社会”。 有些人嫌他太激进,可他其实不是为哪个党说话,他只为他认定的真理站着。 他帮过很多人。 镇江出身的几个年轻人——汪洋、庄栋、范用,后来在电影、语言、出版界都成了响当当的人。 他帮他们不是因为他们聪明,而是因为“他们懂得对不公的事要吭声”。这是他最看重的。 一九四六年,他去昆明,那年气氛不对。 街头有人被跟踪,有传言说“要清理一批人”。他还是去了。七月十一日晚上,被特务堵在路上,开了三枪。 一枪没打中心脏,另一枪穿了肺,第三枪把他打倒在地。送医院没救回来。 毛泽东和朱德发了唁电,说他“威武不屈,富贵不淫”。闻一多几天后在云大讲堂讲了一场《最后一次讲演》,讲到激动处拍桌子,脸涨得通红。 那年夏天特别热,热得人晚上都睡不着觉,可那一连串的死,让人心更热,也更凉。 李公朴死后,很多人都说可惜,说“他不该那么早走”。 可我总觉得,他早在京广洋货店被赶出来那天,就已经做好了“不会有好下场”的准备。 他是那种知道后果也不回头的人。他信的东西太硬,拗不过现实,那就跟现实硬碰。他不躲。 镇江人没忘了他。那口水井还在,灶台也没挪。 屋子修过,刷了灰漆,换了新窗,但那天井还是原来的大小。 有人在门口抽烟,有人在展板前看半天也不说话。偶尔有小孩蹿进来,东摸西摸,蹦出一句:“这屋子真小啊。” 是小啊,小得像个壳。 可那壳里,曾经住过一个人,他活着的时候不曾妥协,死的时候也没低头。 就这样。 阳光透过窗棂照进来,地上的灰尘像雪一样飘着,落在桌角,落在那本翻开的旧书上。 那书页,好像一直没合上。