一连五小时跨越时差和语言的室内音乐节,更重要的还是六组来自世界各地的海外音乐人,JORDANN、Martin's Mood、babychair、Stephanie Poetri、Hayd和土屋安娜轮番上场……周日的「无国界音乐节」,好像来到一个纯粹用音乐交流沟通的乌托邦。

这种感觉很「Chil」,几乎所有观众都很松弛地享受着音乐。

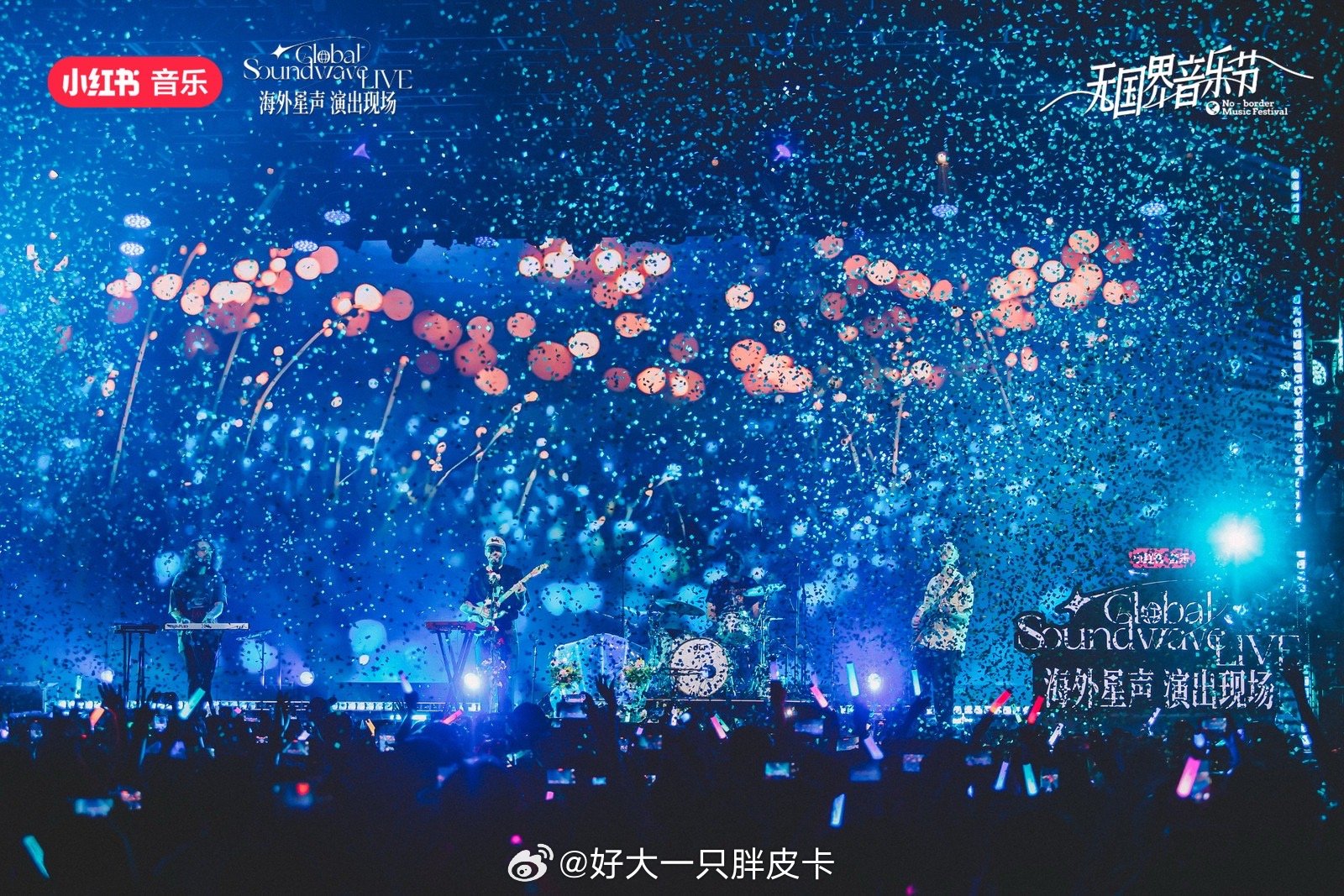

不管是JORDANN引发全场大合唱的《Dehors》,babychair在音乐中放送如夏日凉风的迷幻色泽,还是压轴出场的土屋安娜用日音的态度唤醒的关于《NANA》的影像记忆,都让现场LIVE在多元包容的融合中消弭了隔阂,真诚而动人。

同时,这种感觉也延续了音乐本身的「浪漫」。

浪漫可以是从内而外、一点点浸入的自然联结,因为音乐打造出属于彼此的共鸣。它还可以是一些特殊的加成——比如Martin's Mood在开场前送上观众的黄色玫瑰花,三千妹Stephanie Poetri唱到代表作《I Love You 3000》向观众扔出的一只只纸飞机,Hayd演出《Head In The Clouds》时大家相互传递互动的大气球……这些海外音乐人演出的瞬间,都因为LIVE的即时性和不可复制性,有了一种共同的浪漫和惬意。

在我看来,它们都是统统属于现场live的魅力。

而由小红书音乐举办的「无国界音乐节」,作为暑期活动「无国界音乐台」的高点演出,两者本身的气质和属性都是接近的,在夏天的尾声以一场汇聚六组不同风格海外音乐人的同台演出,完成了一次品牌IP、实力歌手与优质演出之间的互相成就。

对于现场的观众而言,不用走出国门就像登上一艘无国界飞行艇,在多元融合的上海感受着台上台下的默契互动,音乐已经足够让人感受到这种美好和惬意。