【为何许多知识分子没有独立人格?孙玉良:看不起依附于权贵的腐儒】

知识分子的形象,在传统认知中常与“风骨”、“担当”、“独立精神”紧密相连。然而,在现实社会中,我们却不得不面对一个令人遗憾的现象:许多知识分子虽饱读诗书,却在人格上缺乏真正的独立性。对于这些人,我将之称为“依附于权贵的腐儒”,并且从骨子里看不起这些挂着专家、教授头衔的所谓“知识分子”。记得十几年前,我还曾在一所大学怒怼过这样的“知识分子”,愤怒于他们想鼓动农民当“炮灰”来反抗不公不义。

这一类知识分子,普遍学历比较高,大多拥有硕士、博士、博士后学历,有着教授、副教授的职称,有的还在海外镀过金,学贯中西的样子。但读多了书,未必就天然能够成就“独立人格”,未必三观就端正。而且从逻辑思维上来说,读书之多寡,与人格之独立,并非必然的正相关关系。许多知识分子确实博览群书,学富五车,我很佩服他们知识量的丰富,但并不佩服他们面对万事万物的分析与判断,更不佩服他们在权贵面前的表现。他们往往将知识视为一种“装饰”或“资本”,而非用于培养批判思维和独立意志的工具。知识若只停留在脑中,未能内化为行动的准则和价值观的基石,则其作用仅限于“知道”,而非“觉悟”。他们在工作和生活中不能将理论与实践相结合,在做人上不能做到王阳明所说的“知行合一”,这类人往往善于引经据典,口若悬河,却怯于在现实中选择立场、表达主张,在大是大非面前骨头软得很。

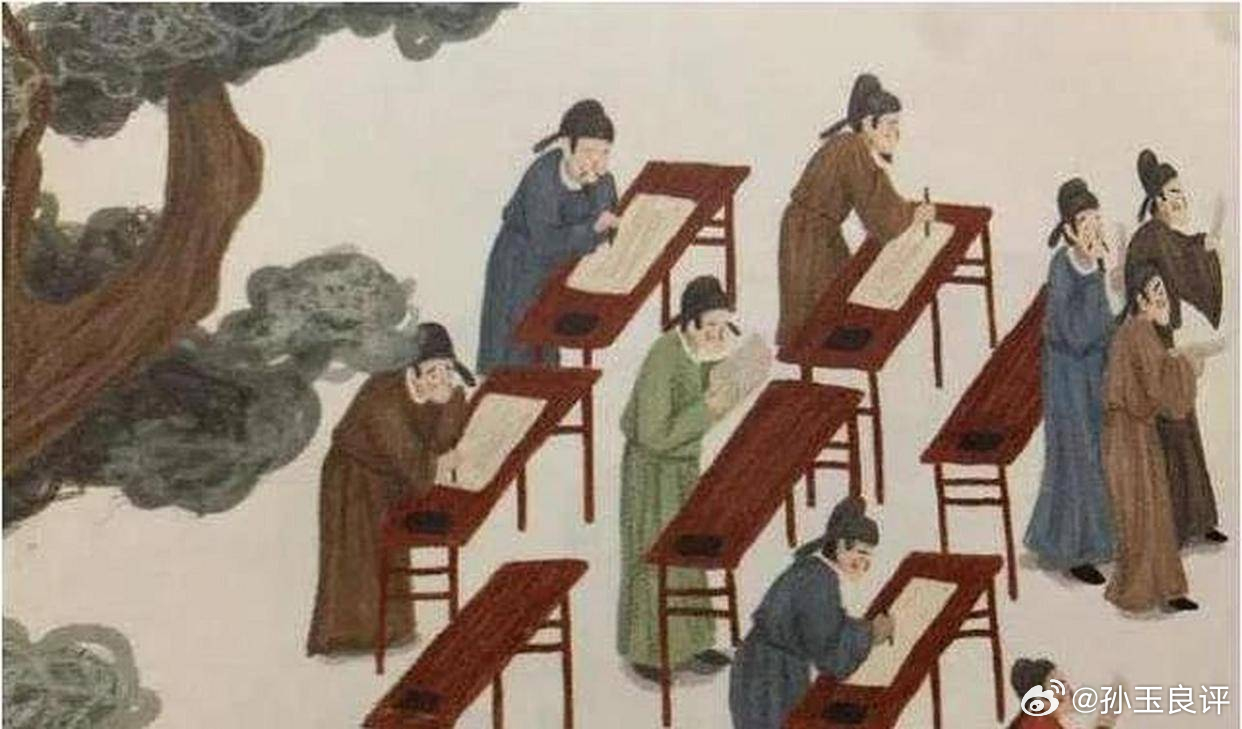

骨头软,无非是屈从于权贵、个人的欲望而非崇拜真理而已。中国长期以来的封建文化中,“学而优则仕”的观念根深蒂固。“学得文武艺,货卖帝王家”不仅是一种人生路径,更成为一种思维定式。帝王代表着至高无上的“权贵’,而非真理。许多知识分子将读书视为跻身权贵之阶的敲门砖,其求知的初衷并非追求真理或服务大众,而是为了获得体制的认可、权力的青睐。这种“依附型”心态,使得他们在面对权力时天然缺乏抵抗意识,甚至主动迎合、献媚。久而久之,其知识不再是照亮社会的明灯,而成了点缀权贵的装饰。即便是上面的决策错了,这些知识分子也只会摇唇鼓舌,助纣为虐,而不是像魏征一样敢于发出劝谏的诤言。

还有一些知识分子,虽具备较高的谋略与专业技能,却缺乏独立生存的能力和勇气。他们习惯于“拿人钱财,替人消灾”的雇佣逻辑,将智慧廉价出售给权贵或资本,以换取一时的安稳与利益,比如替糟糕的房地产说话的某些人,替医疗产业化和教育产业化辩驳的某些人。这类人往往精于计算利弊,却疏于扪心自问:我所说所做的是否违背良知?是否有助于社会进步?当知识被异化为纯粹的交易工具,知识分子也就丧失了其最根本的社会角色——批判者、启蒙者和守护者。一个残酷的现实是,越来越多的大学生以“谋生之技”取代立身之本,古代那种不畏权贵、只讲真理的纯正知识分子越来越少了。

知识分子的真义,在于人格的站立。我对某些“腐儒”的批评,并非对知识本身的否定,而是对某些知识分子丧失独立精神的深切忧虑。美国的余茂春也好,日本的石平太郎也好,还有历史上的秦桧、汪精卫等等,你不能说他们没“知识”,他们的知识丰富得很,但他们同时也是知识分子的负面典型。真正的知识分子,不应是权力的注释者,而应成为时代的质疑者;不应是利益的算计者,而应成为价值的捍卫者。唯有跳出“货卖帝王家”的窠臼,拒绝成为“依附型人格”的奴隶,知识分子才能重新找回自己的尊严与使命。或许,我们需要重新审视“知识”的意义:它不应是用来换取庇佑的贡品,而应是照亮人间道路的火炬。而一个真正有独立人格的知识分子,正是那执火前行的人。