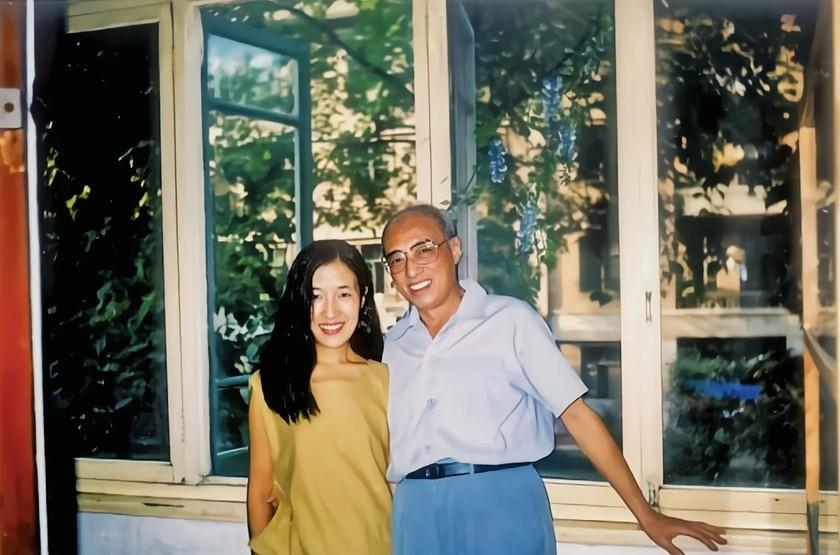

1986年,65岁的火箭专家杨南生娶了29岁的张严平。张严平的父母不同意,后来当她父母知道杨南生的身份后,惊呆了...... 2024年,77岁的张严平带着《君生我未生》的修订版走进航天大院,在杨南生生前的办公室里,她将一本签满名字的书放在旧办公桌上。 书页里夹着的,是1986年两人结婚时,杨南生用火箭图纸边角料画的“同心结”。这个细节,是她在整理航天档案馆资料时偶然发现的,图纸背面还写着“愿与严平,共赴山海”。 这一幕,恰似两人爱情的缩影:他用航天人的严谨藏起温柔,她用文字的温度留住岁月,跨越36岁的年龄差,谱写出一段关于爱与信仰的故事。 杨南生对张严平的“心动”,藏在1984年第一次采访的细节里。当时张严平为了弄懂“固体火箭发动机”,提前查了3天资料,笔记本上记满密密麻麻的注解,甚至标注了专业术语的发音。 采访中她问:“您在戈壁滩时,有没有想过放弃?”杨南生后来在日记里写:“这个姑娘眼里有光,像极了当年我们在戈壁里盼着卫星上天的模样。” 那次采访后,他特意托人从航天图书馆借了《航天史话》,在扉页写下“赠严平:愿你永远对世界充满好奇”,亲自送到新华社编辑部,却只说是“工作交流”。 张严平真正读懂杨南生的“浪漫”,是在1985年的冬天。她因采访任务被困在东北雪乡,断了联系。杨南生得知后,顶着暴雪坐了12小时绿皮火车,带着一件军大衣和一保温桶姜汤找到她。 看到她冻得通红的手,他没说一句责备的话,只是默默帮她把采访设备裹好,说:“以后再去偏远地方,提前跟我说,我帮你查路线。” 后来张严平才知道,为了赶这趟火车,他推掉了重要的航天技术研讨会,还因为路滑摔了一跤,膝盖肿了好几天。 两人决定结婚时,面对的不仅是张家父母的反对,还有航天界的议论。有人劝杨南生:“您是院士,娶年轻记者会被说闲话。” 他却在一次团队会议上说:“我搞了一辈子火箭,知道‘方向对了就不怕远’,严平是能跟我走同一条路的人。”为了让张家父母放心,他每周都去张家帮忙,从修水管到换灯泡,什么活都干。 有一次张父生病住院,他守在病床前三天三夜,喂饭、擦身,比亲儿子还周到。张母后来对张严平说:“他这个人,嘴上不说,心里比谁都实诚。” 婚后的生活,是两人“互相成就”的岁月。杨南生支持张严平的职业追求,她去西藏采访,他就帮她整理高原采访注意事项; 她写关于航天人的报道,他就帮她核对技术细节,确保每一个数据都准确。 1992年,张严平撰写的《戈壁上的航天人》获得全国新闻奖,领奖时她特意说:“这篇稿子的军功章,有我先生的一半。” 而张严平也用自己的方式温暖着杨南生——她知道他怀念西南联大的时光,就托人找到他当年的同学,组织了一场 reunion;他有高血压,她就每天早起煮降压茶,十几年从未间断。 2008年,87岁的杨南生开始整理自己的航天手稿,张严平成了他的“第一读者”。他写一段,她就帮他核对史料、整理成册,遇到不懂的技术问题,就追着他问个不停。 有一次两人为了一个火箭发动机的参数争论起来,最后杨南生笑着说:“你呀,比当年的技术组长还较真。” 这份“较真”,后来成了杨南生手稿出版的重要保障,也让张严平对航天事业有了更深的理解。 2013年杨南生离世后,张严平没有沉浸在悲伤中。她接过他未完成的“航天故事整理计划”,走访了几十位杨南生的老同事,收集了大量珍贵的一手资料。 2018年《君生我未生》出版,书中不仅记录了两人的爱情,更详细讲述了中国固体火箭事业的发展历程,成为许多航天院校的推荐读物。 如今,她还经常去中小学做公益讲座,用杨南生的故事告诉孩子们:“有信仰的人,永远不会老;有爱的人,永远有力量。” 2024年的航天日,张严平受邀参加“中国航天精神论坛”,她带着杨南生的手稿复印件,站在台上说:“他这辈子,把心交给了火箭,把爱交给了我。 现在,我要把他的精神,交给更多人。”台下,许多年轻的航天人热泪盈眶——这段跨越年龄的爱情,早已超越了私人情感,成为一种关于坚守与传承的象征。 而张严平,也用自己的余生,继续书写着属于他们的“未完待续”。 主要信源:(广州日报——著名航天科学家杨南生妻子张严平回忆录《君生我未生》 真挚纯粹的传奇爱情;金台资讯——杨南生,我的爱人科学家)