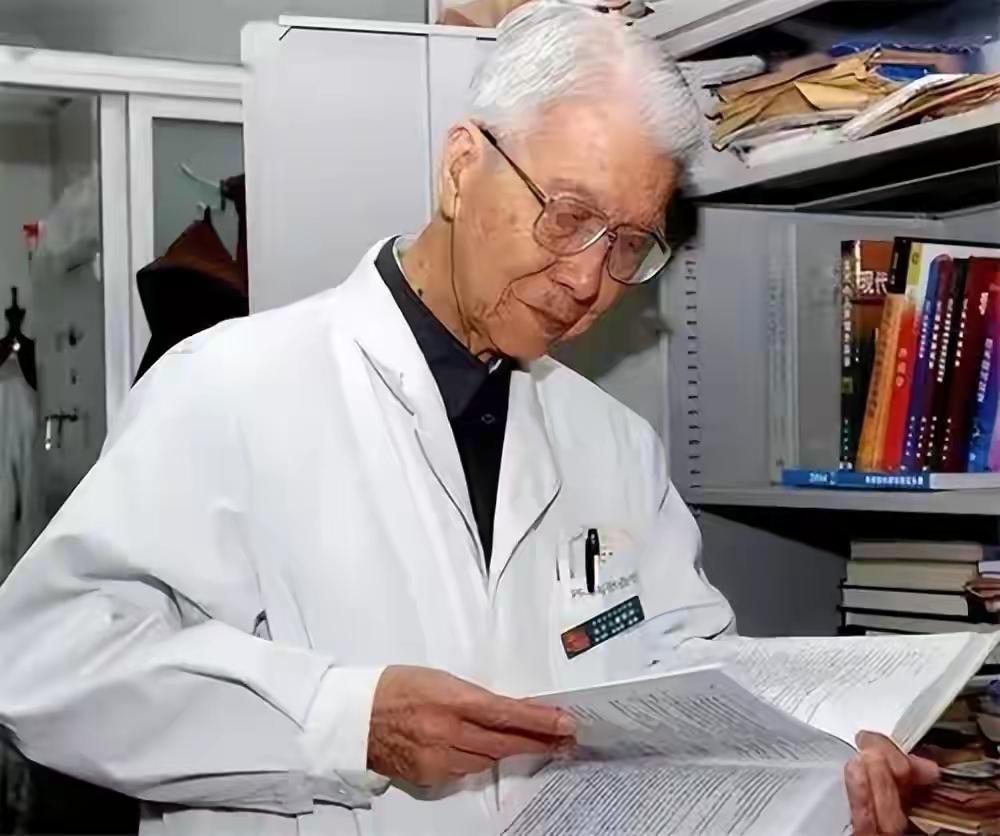

1948年,一位医生,不顾妻子的哀求,竟然用刀划开刚出生3天女儿的后背。谁知,这个冒险的举动,竟然救了千万中国婴儿 1948年冬天,北平的夜格外冷。 医院走廊的风能钻进骨头缝里,婴儿病房里却闷得让人窒息。 一个才出生三天的女婴,后背鼓起一块紫红色的硬包,眼看着呼吸越来越微弱。 医生是她的父亲张金哲,他站在病床前,眼睛里布满血丝。 妻子抱着孩子哭到声音沙哑,死死拦着:“她才三天大,你怎么忍心拿刀划她?” 可张金哲知道,不动手,孩子活不过今晚。 他咬牙走进手术室,没有婴儿专用的刀具,他就把成人用的刀磨细;没有恒温设备,他把纱布揣进怀里焐热。 屋子里冷得像冰窟,他的手却被汗水湿透。 刀尖触到孩子的皮肤时,他听见一声轻得几乎听不见的呜咽,随之而来的是暗红色脓液涌出,刺鼻的气味让人窒息。 他用自制的钳子一点点清理坏死的肉,眼睛死死盯着孩子胸口的起伏。 四个小时过去,白大褂湿透得像贴了一层冰壳。 妻子隔着玻璃看着他手上翻出的黑肉,腿一软,瘫坐在走廊。 当护士推开门说“结束了”的时候,屋子里一度静得让人绝望。 就在母亲伸手去抱时,一声细细的啼哭划破空气。 那一刻,所有人都哭了。 孩子活下来了,而她背上那道疤痕,成了千万婴儿的生路。 张金哲不是一时冲动,早在遇到女儿之前,他就已经被“新生儿皮下坏疽”折磨得寝食难安。 这种病来势汹汹,短短三天就能要掉一个孩子的小命。 那几年,他无数次目送父母抱着冰冷的婴儿离开,背影让人心碎。 一次路过菜市口,他看到鱼贩子刮烂鳞,嘴里嘀咕:“这点坏鳞不刮,整条鱼都得臭。” 他愣在当场,孩子皮下坏死的肉,不就像那一块烂鳞吗?要是能清理掉,或许就能挽回生命。 这个念头像火种一样点亮了他,他开始在解剖室反复试验,用动物模拟手术,不断调整切口深浅,最终把最佳深度定在3毫米。 可当他把方案拿去讨论时,得到的回答是:“不行”。 在那个年代,没人敢对新生儿下刀,风险大到无法承受。 命运却把自己的孩子推到他面前。那一刀,是父亲的冒险,也是医生的责任。 成功之后,他立刻把经验记录下来,又在动物实验里验证上百次,把每一个角度和手法都写得清清楚楚。 三年后,这个“早期切开清创”的方法写进《儿科诊疗规范》,开始在全国推广。 北京儿童医院的统计显示,这种病的死亡率从95%以上骤降到不足5%。 无数原本等死的孩子,开始有机会在世上活下去。 从这道疤痕开始,中国小儿外科算是真正立了根。 张金哲后来在北京儿童医院成立了第一个小儿外科病房,又编写了第一本教材,还发明了“张氏钳”这种适合婴儿的小器械。 他从没想着申请专利,谁要用,随便拿去。他说:“能救孩子的东西,为什么要锁起来?” 几十年过去,他亲手挽救的孩子已经数不清。 2000年,他获得了国际小儿外科最高奖“丹尼斯·布朗金质奖章”,颁奖词里特意提到“1948年那场突破禁忌的手术”。 到了晚年,他依旧坐诊,看见学生畏手畏脚,就会重复那句话: “连自己的孩子都不敢试,还怎么敢救别人的孩子?” 2022年,103岁的张金哲离开人世。 他留下的最后遗愿,是把遗体捐给医学研究。 就像当年用女儿后背的疤痕换来千万婴儿的健康一样,他把生命的最后一部分,也交给了他一生守护的小儿外科。 今天的父母抱着孩子去体检,再也不用担心那种可怕的病。 他们也许不会知道,七十五年前,有个年轻父亲,用一把磨窄的手术刀,在自己女儿的后背上划开了一条路。 那道疤,不是伤痕,而是勇气的象征,是一位医生用爱刻在医学史上的光亮印记。 有时候,真正改变时代的,不是豪言壮语,而是关键时刻敢于冒险的那一刀。