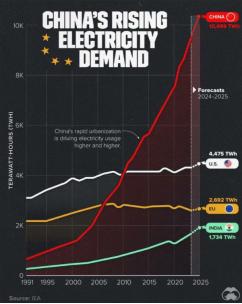

今天引发激烈讨论的一张图。中国的电力消耗超过了美国、欧盟和印度的总和。 其实从表面看,这个争论好像是关于电力使用效率,但背后真正较劲的,是两种发展模式和经济结构之间的差异。 中国的用电量为什么这么大?不是因为浪费,而是因为中国的工业体量实在太庞大。 从原材料加工到制造业,再到各种重工业,中国几乎是全球产业链最底端到中端的总承包。 不管是汽车、电机、钢铁、化工,还是智能手机、光伏面板、家用电器,很多东西的原材料和基础制造环节都在中国完成。 这些东西都得靠电吃饭,哪怕一吨钢只赚几块钱,该烧的电一度也不能少。 再看美国,经济结构截然不同,美国早就把大部分制造业外包出去,自己留下了高附加值的部分,比如金融、软件、科技服务业、品牌设计。 这些行业用电量少,但赚钱能力强。比如一家做软件的公司,一台服务器跑一年,赚的钱可能比一家小型加工厂一整年还多。 美国靠的不是把东西造出来,而是靠把“概念”卖给全世界,用电少,产值高,这种局面其实也不稀奇。 问题是,这种对比放在图上,一下子就容易让人误会,比如你拿中国的电力消耗和美国的GDP一比,好像中国“费力不讨好”;反过来你拿美国低用电量和高GDP一比,好像美国“凭空变钱”。 但实际上,两者背后的逻辑根本不同,中国是把整个产业链扛在肩上,哪怕利润率低,也要全流程干到底;而美国是跳过了大部分“脏活累活”,专挑利润最高的那一段吃。 这不是谁高谁低的问题,而是角色分配不一样。 当然,中国电力消耗大,也确实说明了中国还有很多结构性问题需要解决。 比如高耗能产业比重偏高,传统制造业升级不够快,新兴服务业在GDP中的占比还偏低,这些问题确实存在,也必须逐步解决。 但这不等于中国效率低,更不是“瞎折腾”,任何发展中国家在迈向高质量发展阶段的过程中,都会经历一个“重能耗—转型升级—效率提升”的过程,只是中国的体量太大,这个过程显得格外壮观而已。 有人说“中国电力消耗是美国两倍,GDP却只有七成”的人,他看似是在质疑中国的经济效率,但忽略了一个基本事实:中国还是个发展中国家,人均资源占有量、人均资本积累、人均技术水平都和美国有显著差距。 中国现在的目标,不是跟美国比“单位电力产值”,而是如何在确保全体人民生活改善的基础上,提高整体经济结构的质量和效率,这是一个长期工程,不能拿一张图就下结论。 那张图确实很直观,也容易引发争议,但放在真实复杂的经济现实里,它只是冰山一角。 中国用电多,是因为还在拼命干活;美国电力少,是因为干的是轻活高利的活。两国走的是两条路,不能拿一把尺子去量两个世界。 参考资料:中国新闻网《(经济观察)万亿千瓦时用电量折射中国经济热力》