文|避寒

编辑|避寒

马丁·雅克在剑桥大学研究中国问题三十多年,他说了一句话让西方学术界炸了锅,中国根本不是国家,是一个文明伪装成了国家。

这话什么意思?简单说,罗马帝国倒了就是倒了,拜占庭灭了就彻底消失,可中国呢?秦朝亡了,汉朝来了,唐朝没了,宋朝接着。换了多少朝代,这片土地上的人始终叫自己"中国人"。

为什么?

身份密码:我是谁

身份密码:我是谁公元前221年,秦始皇灭了六国。

按西方人的理解,这就是一个国家征服了另外六个国家,可奇怪的事来了。

楚国人被秦军打败了,他们痛恨秦朝暴政,起义推翻了秦朝,建立了汉朝。可汉朝建立后,这些楚国人的后代没有说"我们楚国复国了",他们说的是"大汉一统天下"。

这就古怪了。

刘邦是楚国人,项羽也是楚国人,他们打得你死我活,争的不是恢复楚国,而是谁来统一天下,这个逻辑在西方人看来完全说不通。

再往后看。

元朝是蒙古人建的,清朝是满族人建的。这些来自草原和关外的民族,打下中原后第一件事不是把汉人赶走,而是学汉字,读儒家经典,把自己变成"中国人"。

忽必烈建立元朝后,他做了一件事:请人编《资治通鉴》的续篇。一个蒙古大汗,为什么要续写中国史书?因为他要证明自己是"中华正统"。

清朝的康熙更绝。他六次南巡,每次都要去祭拜大禹陵。他是满族人,祭拜一个汉族传说中的帝王干什么?因为他要告诉天下人,我是中华文明的继承者。

这就是中国特殊的地方。

你可以征服这片土地,你可以当皇帝,前提是你得承认自己是"中华文明"的一部分。

为什么会这样?

因为中国人的身份认同,第一层不是国家,是文明。

你是齐国人、楚国人、秦国人,这是政治身份。你是华夏族、炎黄子孙,这是文明身份。政治身份可以变,朝代可以换,文明身份不能丢。

这套逻辑在欧洲完全不成立。

罗马帝国分裂后,西罗马变成了法国、德国、意大利,东罗马变成了拜占庭。没人说要恢复"罗马文明",大家各过各的。

可中国人不行,分裂了要统一,统一了再分裂,分裂后还得统一。这个循环走了两千年,从来没停过。

方块字:看得懂就是一家人

方块字:看得懂就是一家人公元前213年,秦始皇干了一件大事:书同文。

战国时期,各国文字长得完全不一样。秦国的"马"字,到了楚国认不出来,到了齐国更不知道写的啥,这怎么办?统一。

李斯花了几年时间,把六国文字全废了,统一成小篆。

可没了这一步,中国早就四分五裂了。

为什么?

因为汉字有个特点,不管你怎么读,字的意思不变。

一个广东人说"马",发音是"maa",一个北京人说"马",发音是"mǎ",一个四川人说"马",发音又不一样。三个人说话,互相听不懂,一写字,全明白了。

这在拼音文字里根本做不到。

英语的horse,你必须知道这个发音对应的是马,如果发音变了,意思就不对了。所以欧洲各地方言一分化,文字也跟着分化,最后变成了不同的语言。

拉丁语分裂成法语、西班牙语、意大利语,谁也听不懂谁,写出来也看不懂。

可中国不会。

唐朝人写的诗,宋朝人读得懂。宋朝人写的词,明朝人也能理解。哪怕口语变了,书面语还是那套系统。

更厉害的是,汉字能跨越时间。

你现在翻开《论语》,两千多年前的文字,你还能看懂大半。欧洲人呢?莎士比亚的英语才四百年,现代人读起来都费劲。

汉字等于给中国人装了一个共同的"文化硬盘"。

不管你说什么方言,来自哪个地方,只要识字,你就能读懂同一本书,接受同一套价值观。科举考试考的是什么?四书五经,全国的读书人,从福建到黑龙江,读的是同一套教材。

这就把人心凝到一起了。

还有一点容易被忽略。

汉字是二维的,不是线性的。

你看英文,一个字母接一个字母,从左往右,只能线性阅读。汉字不一样,你可以上下看,左右看,还能看结构。

"明"字,日月组成,一看就知道是光亮的意思。"休"字,人靠着树,明显是休息。这种直观性,让汉字传递信息的效率极高。

所以秦始皇统一文字这一步,表面上看是行政手段,实际上是给中国装了一套"文明操作系统"。只要这套系统还在运行,中国就散不了。

郡县制:流水的官,铁打的营盘

郡县制:流水的官,铁打的营盘秦始皇统一六国后,丞相李斯和博士淳于越吵了一架。

淳于越说按老规矩办,分封诸侯,让他们守边疆。李斯说不行,全部设郡县,官员中央派。

秦始皇听了李斯的,这个决定改变了中国两千年的政治格局。

郡县制厉害在哪?

第一,官员不世袭。

欧洲的封建制,你是公爵,你儿子还是公爵,这块地永远是你家的。可郡县制不一样,你当县令,顶多干几年就得换地方。地方官员像流水一样,不停地换,不停地调。

为什么要这么干?

因为一旦官员在一个地方待久了,就会和当地豪强勾结,形成地方势力。你派去的县令,三年后变成了地头蛇,中央政令就传不下去了。

所以汉朝规定,郡守每年秋冬要向中央上报政绩。干得好,升官;干得差,撤职。还有刺史专门负责监察,发现问题随时弹劾。

这套制度有个核心逻辑,权力来自中央,不来自土地。

你当县令,不是因为你家世代住在这,是因为中央任命你。你想往上爬,得看中央脸色,不是看地方豪强脸色。

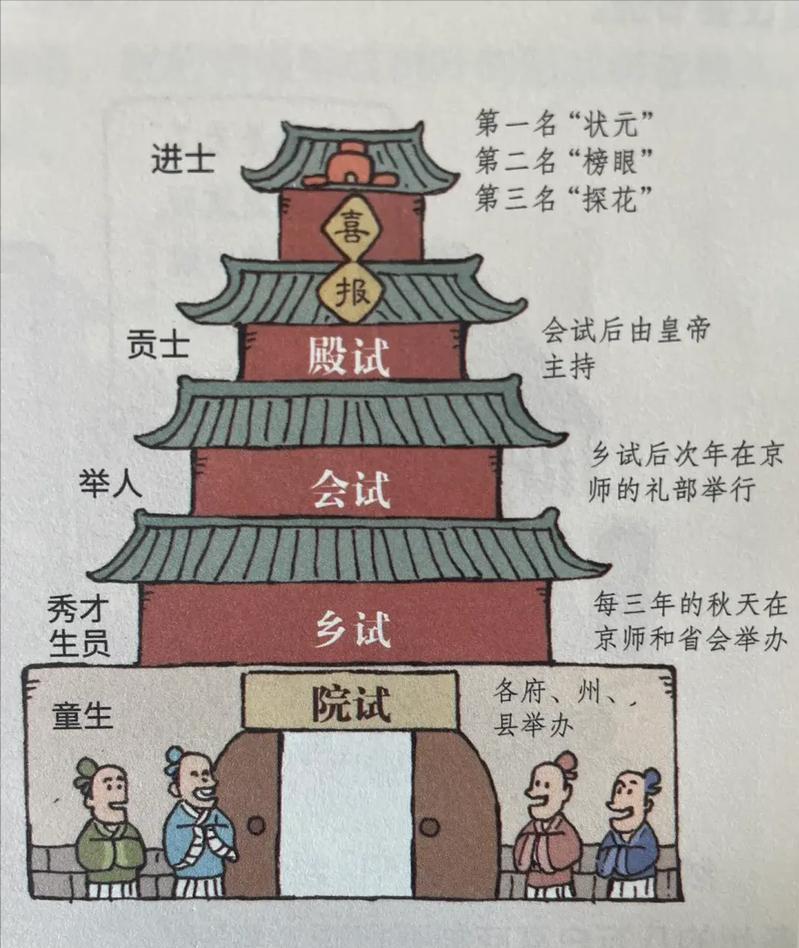

第二,科举制度绑定了精英阶层。

隋朝开始搞科举,读书人要想当官,必须通过国家统一考试。考什么?四书五经,儒家经典。

全国的读书人,从十几岁开始,读的是同一套书,背的是同一套理论。考上了,你就是天子门生,国家官员;考不上,你就是布衣百姓。

这就把知识分子的上升通道完全垄断了。

你想改变命运,只有科举一条路。你想参与国家管理,必须接受儒家那套思想。这等于给全国的精英阶层洗了脑,让大家的价值观高度统一。

再加上官员异地任职,你是浙江人,派你去四川当知府;你是湖南人,派你去山西当县令。官员和地方没有血缘、地缘关系,自然不会形成割据势力。

欧洲的封建制,地方贵族有自己的军队,有世袭的领地,中央政府想收权,地方不服,直接开打。

可中国不会出现这种情况。

因为地方官员的权力来自中央,他的前途也在中央,他要造反,没根基,没军队,没钱粮。

土地:跑不了的人,散不了的国

土地:跑不了的人,散不了的国公元前221年,秦始皇统一六国后,干了一件事:统一度量衡。

为什么要统一度量衡?

因为要收税。

秦朝的财政基础是土地税。你种了多少地,收了多少粮,按比例交税。可各国的"亩"大小不一样,秦国一亩和楚国一亩差一倍。这怎么收税?必须统一标准。

这背后藏着一个更深的逻辑,农耕文明的人,跑不掉。

游牧民族可以赶着羊群到处走,今天在蒙古草原,明天跑到中亚去了。农民不行,地在这,人就得在这。

你种了地,春天播种,秋天收获,这半年你哪也去不了。你修了水利,开了荒,这地就是你的命根子,你能扔了跑吗?

正因为人跑不了,国家才能有效管理。

农耕文明让中国人形成了"安土重迁"的观念。故土难离,不到万不得已,谁也不愿意离开家乡。这种观念一代代传下来,变成了文化基因。

还有水利工程。

黄河流域和长江流域,都需要大规模的水利建设,都江堰修了两千多年,到现在还在用。郑国渠、灵渠、京杭大运河,这些工程不是一个县、一个郡能完成的,必须全国统一调配资源。

你要修大运河,得动员几十万人,得有统一的指挥系统,得有稳定的粮食供应。这些都指向同一个方向:统一。

分裂了,这些工程就废了。

所以中国人对统一有一种本能的渴望,不是政治口号,是生存需要。

你是山东的农民,黄河发大水,你的地被淹了。如果有一个统一的政府,可以调动全国的人力物力来修堤坝,你的地就保住了。如果没有统一的政府,你只能等死。

这就是农耕文明和游牧文明的根本区别。

游牧民族可以分分合合,今天是一个部落,明天是另一个联盟,无所谓。可农耕文明不行,分裂意味着水利失修,意味着战乱不断,意味着饿死人。

土地把人固定在一个地方,文字把思想统一在一个系统,制度把权力集中在一个中心。

三者相互咬合,形成了一个稳定的结构。

这就是中国为什么能维持五千年文明统一的答案。

不是因为某个皇帝英明,不是因为某个制度完美,是因为文明、文字、制度、土地,四者构成了一个自我强化的循环。

只要这个循环不断,中国就散不了。

参考资料:

1. 人民网:《马丁·雅克:为什么说中国是"文明型国家"的成功?》

2. 新华网:《中华文明探源工程:揭示5000多年文明史》

3. 求是网:《立足农耕文明的历史底蕴建设农业强国》