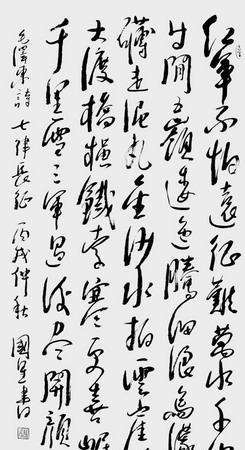

毛主席的书法为何伟大?徐悲鸿曾说:“书道犹兵法,金戈铁马方显豪情!”田家英也说:毛主席无意以书法扬名,却成为怀素、张旭后的一代草圣!毛主席的书法之所以伟大,是多方面因素共同造就的非凡成就。在其书法作品中,笔画的走势、线条的运用,皆有排山倒海之势。如他手书的《沁园春·雪》,“北国风光,千里冰封,万里雪飘”等词句,运笔大开大合,笔画的粗细、长短对比强烈,起笔收笔果敢决绝,恰似千军万马奔腾于疆场,尽显豪迈奔放之情,将词中的壮阔意境通过书法展现得淋漓尽致 。 田家英的评价,也精准地指出了毛主席书法在草书领域的卓越地位。毛主席早年在楷书上打下了坚实基础,从留存的《商鞅徙木立信论》等早期墨迹中,可见其楷书功底扎实,笔法规范严谨 。但他并未局限于此,在长期的革命生涯与书法实践中,逐渐向草书领域探索并登峰造极。与怀素、张旭相比,毛主席的草书与其有着相似的灵动与奔放,笔画细圆却蕴含劲道,字形较大以显气势,布局上行行逶迤、翩翩恣肆 。像他书写的《清平乐·六盘山》,字体跳荡飞动,线条流畅且充满力量感,恰似怀素草书的灵动飘逸与张旭草书的狂放不羁之融合,却又融入了自身独有的气质 。 从艺术风格来看,毛主席的书法融合了现实主义与浪漫主义。他的书法不仅是笔墨的挥洒,更反映了时代风云与革命情怀。战争年代,其书作充满着力挽狂澜的刚正风范,字里行间似有金戈铁马之声,散发着革命英雄主义的光芒;和平年代,书艺风格有所转变,增添了淡雅娴静之态,呈现刚柔并济之美,反映出时代变迁在其书法中的烙印 。这种随时代与心境变化而不断演进的风格,使其书法具有独特的魅力与深度 。 在书法技巧上,毛主席同样展现出非凡的创造力。他的书法奇崛多变,典型体态倾斜,富有飞动感,如同唐代壁画飞天般轻盈又充满气势。在笔法上,隶意与魏趣杂糅,“肥笔”与“游丝”并施,线条丰富多变,结字意态万千。在章法布局上,更是巧妙独特,字体大小参差,跌宕驰纵,如《采桑子·重阳》中最后一个“霜”字,竟占据二行字的空间,却毫无突兀之感,反而使整幅作品在疏密、虚实间达到奇妙的平衡,展现出高超的驾驭能力 。 纵观毛主席后期的大量书法作品,可以清晰地看到他从摆脱过去研习的书体形式开始,到基本确立自己独特风格的探索过程。这一时期,毛泽东书法的基本特征鲜明,以楷书和行书为主,字体大小变化丰富,充满了节奏感和韵律感 。 有时,他的书法笔实墨沉,仿佛蕴含着千钧之力,每一个字都像是一座巍峨的山峰,屹立不倒;有时,又锋芒毕露,笔画夸张,无拘无束,展现出一种自由奔放的精神风貌。在布局上,他追求自然疏朗,字与字之间、行与行之间的留白恰到好处,给人一种清新自然、开阔舒畅的感觉 。 结体上,毛泽东的书法以右耸左展的 “左斜” 形态为主。这种独特的结体方式,使整个字看起来富有动感和张力,仿佛在向人们诉说着革命的激情与活力。20 世纪 30 年代后期,毛泽东曾探索把字的重心往右挪动,呈 “右斜” 形态,但这个探索时间不长,大概到 1942 年就改为往左斜了 。 我们从两幅作品的对比中可以清晰地看出这一变化:一幅是 1941 年 1 月 31 日《致毛岸英、毛岸青》的信,字体是右斜的,在这封信中,字的右半部分略高于左半部分,笔画向右上方倾斜,给人一种向上的力量感;另一幅是 1942 年 4 月 17 日《致欧阳山、草明》的信,字体是左斜的,此时字的左半部分相对突出,笔画向左下方伸展,形成了一种独特的视觉效果 。 这两封信,可以看作是毛泽东书法结体由右斜向左斜探索的转折点。之后,这种左斜的趋势越来越明显,一直延续到新中国成立前夕。即使新中国成立后,毛泽东的字形归正了,但仍然可以在一些字中看到左斜的痕迹。这一变化过程,反映了毛泽东在书法探索中审美认识的扬弃过程,他不断地尝试和创新,在传统与现代、规范与自由之间寻找着最佳的平衡点,最终形成了独树一帜的 “毛体” 书法风格 。 毛主席在书法中融入了革命的豪情壮志,每一个笔画都仿佛是冲锋的号角,每一幅作品都像是战斗的诗篇。“毛体” 书法风格的形成,不仅是他对书法艺术不断追求和创新的成果,更是他革命精神的生动体现。这种独特的书法风格,展现出的自由奔放、大气磅礴的气势,与中国共产党在革命时期所展现出的不畏艰难、勇往直前的精神高度契合 。

评论列表