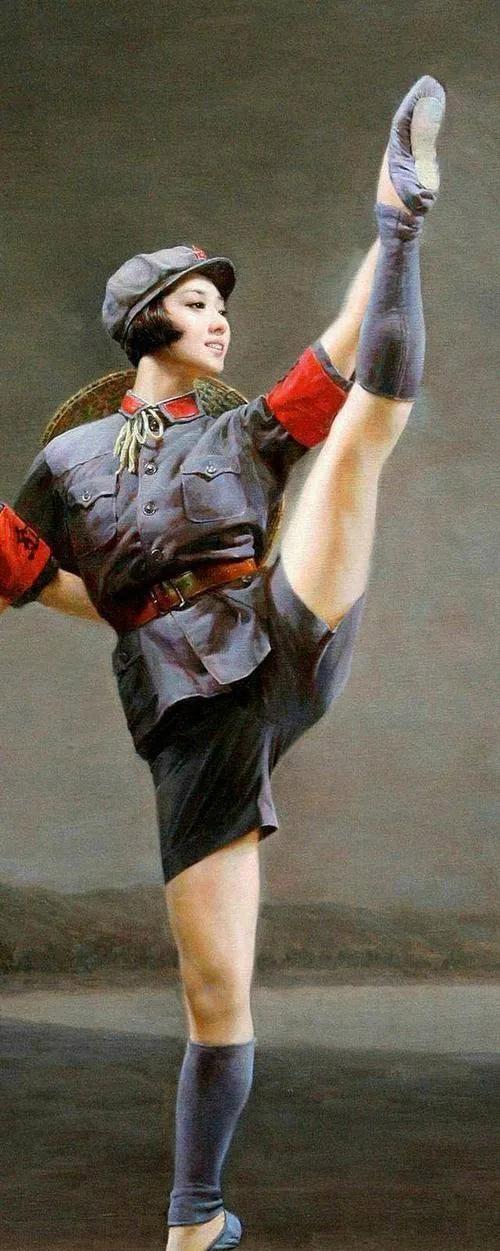

艾跃进教授曾说:全盘否定样板戏,同样是政治挂帅,是另一种形式的专制。这一观点的核心逻辑在于 —— 评价样板戏需区分 “政治属性” 与 “文化属性”,避免将特定历史时期的文艺作品等同于其背后的工具,更不能用 “全盘否定” 的极端思维,重蹈 “政治挂帅” 的覆辙。 样板戏诞生于特殊历史时期,其创作深受 “三突出” 等原则束缚。但与此同时,样板戏也是数百位文艺工作者艺术实践的结晶 —— 京剧演员李金泉、李少春在唱腔设计中融入传统流派功底,舞美设计师探索现代灯光与传统戏曲的结合,交响乐与京剧伴奏的融合尝试,这些艺术探索本身具有独立于政治之外的价值。艾跃进强调反对 “全盘否定”,正是因为这种否定会无视其 “艺术属性” 的存在,将文艺作品完全沦为批判的靶子,本质上仍是以 “政治标准” 取代 “多元评价标准”。 样板戏虽有政治局限,但也承载了特定时期的文化记忆与艺术经验。例如,《红灯记》中 “临行喝妈一碗酒” 的唱段,因旋律的感染力与表演的张力,至今仍被戏曲爱好者传唱;《白毛女》从歌剧到样板戏的改编,在音乐结构与舞台叙事上的创新,为后来的民族歌剧创作提供了借鉴。若以 “全盘否定” 的态度将其彻底摒弃,不仅会割裂戏曲艺术的发展脉络,更会导致对历史文化现象的认知走向片面 —— 只看到政治阴影,看不到艺术探索的曲折过程,这种评价方式本身就违背了 “实事求是” 的历史观,陷入了 “非此即彼” 的思维。 在文艺的长河中,样板戏始终是一个备受争议又无法忽视的存在。有人对它嗤之以鼻,认为它是特定时代的产物,充满了政治色彩,艺术价值有限;而有人却对它情有独钟,那些经典的唱段、鲜明的人物形象早已深深烙印在他们的记忆深处。就像一千个人眼中有一千个哈姆雷特,人们对样板戏的评价也是褒贬不一。但无论争议如何,样板戏在艺术领域所取得的成就却是不容小觑的,它是无数艺术家心血的结晶,承载着那个时代独特的文化记忆。 样板戏的音乐创作,巧妙地在传统与现代之间寻找到了最佳的契合点。众多从事京剧改革的音乐工作者,他们有的在京剧团长期深耕,积累了丰富的实践经验,对传统文化有着深厚的理解;有的则对京剧音乐进行了长期而深入的研究,不仅能精准把握京剧音乐的艺术规律和内在神韵,还具备现代作曲理论与技术素养。正是这些优秀的音乐工作者,他们在创作时立足传统,对传统戏中的唱腔进行精心改编,使其焕发出新的生机与活力 。 比如《智取威虎山》中杨子荣 “打虎上山” 时演唱的二黄导板 “穿林海跨雪原气冲霄汉”,便是从传统戏《战太平》中花云所唱的二黄导板 “头戴紫金盔齐眉盖顶” 改编而来 。但这种改编并非简单的照搬,而是在保留传统韵味的基础上,进行了大胆的创新和发展,使其更符合现代观众的审美需求。新的唱段节奏更加明快有力,旋律更加激昂高亢,充分展现了杨子荣英勇无畏、气冲霄汉的英雄气概,让观众听起来既熟悉又新鲜,既保留了京剧的传统特色,又融入了现代的音乐风格,实现了传统与现代的完美融合。 样板戏在音乐运用上,十分注重通过音乐来渲染矛盾冲突,刻画人物形象,推动剧情发展,让观众更深入地理解剧情和人物。在传统京剧中,音乐的功能相对较为单一,而样板戏则在坚持京剧传统腔式、板式的基础上,运用了多种音乐手段,对唱腔进行了精心的设计和改编,使其更加优美动听,更具表现力 。比如在《红灯记》中,“痛说革命家史” 一场,李奶奶的念白和唱腔相互融合,借鉴了《断臂说书》《举鼎观画》《赵氏孤儿》等传统戏中类似场景的处理方法,将念白的节奏感和唱腔的抒情性完美结合,产生了强烈的艺术感染力 。李奶奶的念白铿锵有力,一字一句都饱含着对敌人的仇恨和对革命的坚定信念,而唱腔则婉转悠扬,如泣如诉,将李奶奶内心的痛苦、悲愤和对后辈的殷切期望表现得淋漓尽致。这段戏通过音乐的巧妙运用,将人物的情感和性格展现得十分丰满,让观众仿佛身临其境,深刻感受到了革命先辈们的崇高精神和伟大情怀。 在《沙家浜》的 “智斗” 一场中,阿庆嫂、刁德一和胡传魁三人的对唱堪称经典。这段对唱的音乐节奏紧凑,旋律跌宕起伏,通过巧妙的音乐编排,将三人之间的复杂关系和各自的心理活动展现得入木三分 。阿庆嫂的唱腔委婉含蓄,却又暗藏机锋,表现出她的机智勇敢和沉着冷静;刁德一的唱腔则阴险狡诈,充满了试探和怀疑;胡传魁的唱腔则较为粗放,体现出他的草莽气息。三人的唱腔相互交织,形成了强烈的戏剧冲突,让观众看得紧张刺激,大呼过瘾。音乐在这里不仅起到了烘托气氛的作用,更成为了刻画人物形象、推动剧情发展的重要手段。

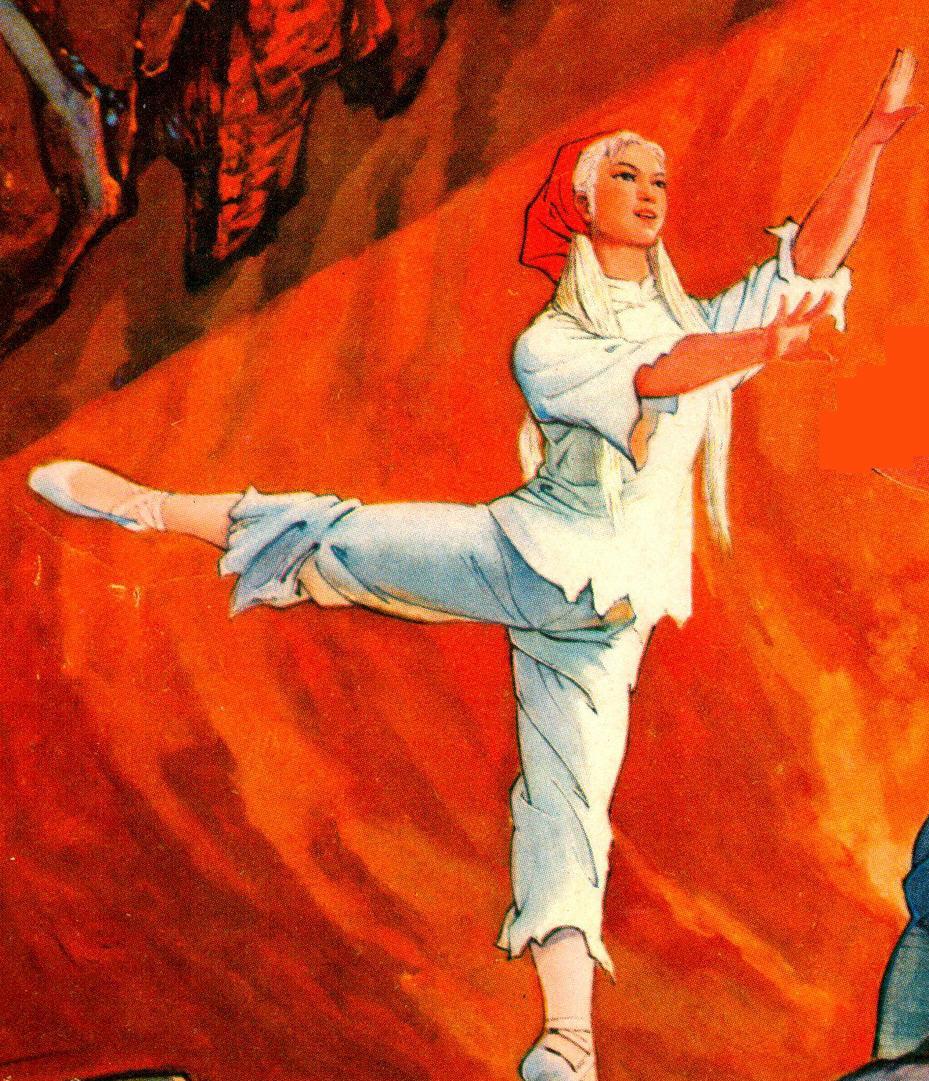

评论列表