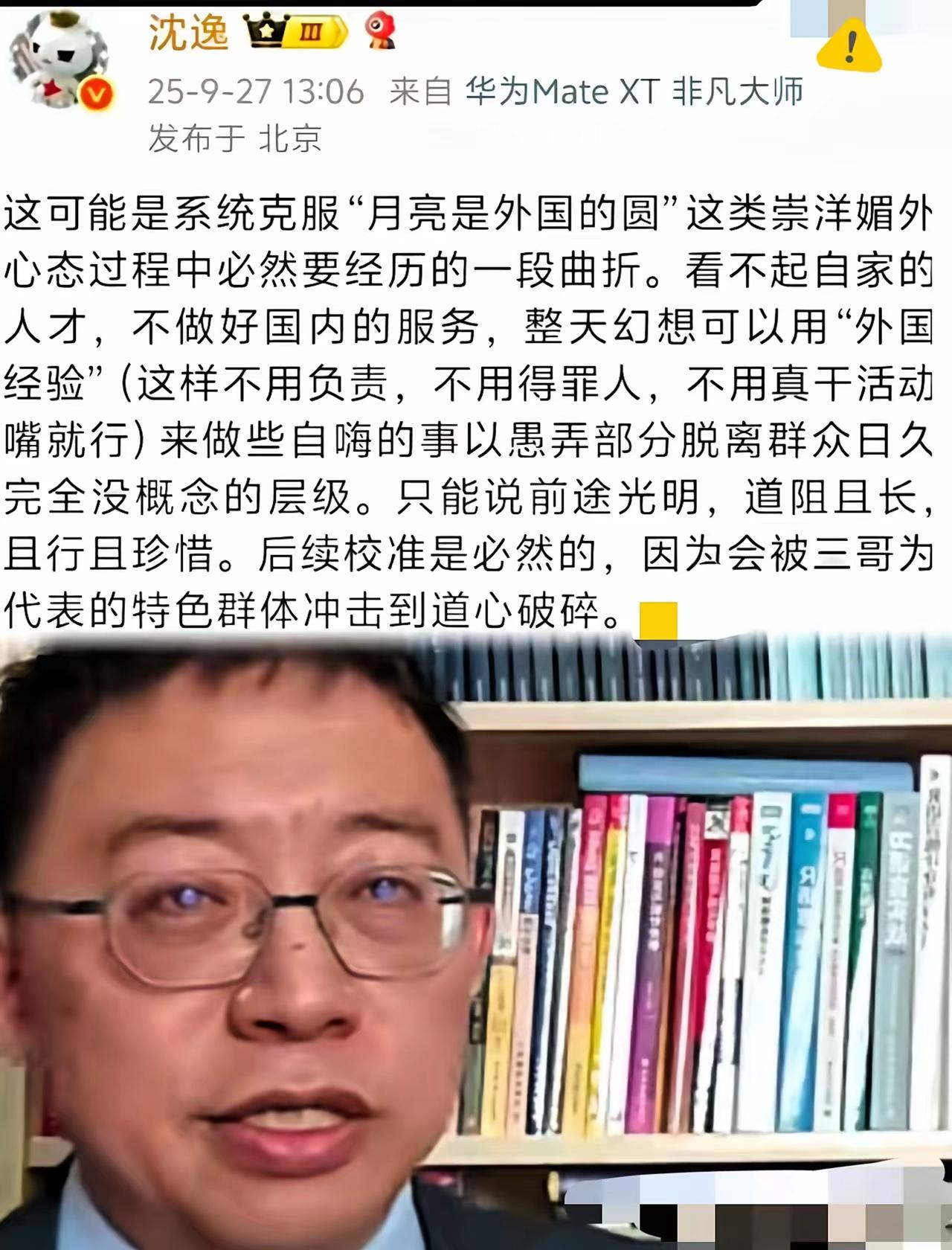

沈逸批K签证的话,戳中了多少人心里的堵点——不是排外,是怕月亮外国圆的老观念,寒了本土人才的心。 K签证给外国STEM青年开了绿灯,不用雇主担保就能来,听着是引才,可现实是国内年轻人正面临就业压力。咱们电磁弹射技术都能领先,Deepseek创始人梁文峰没留过学照样做出成绩,真缺顶尖人才吗?明明更缺对技术工人的重视。 沈逸的批评,从来不是反对引进海外人才,而是戳破了那种外来的和尚会念经的片面认知。K签证给外国STEM青年开绿灯,初衷或许是为了补充人才缺口,可忽略了国内还有一大批憋着一股劲的年轻人——他们在实验室里熬着夜攻克技术难关,在车间里沉下心钻研工艺细节,却可能因为一张海外背景的标签,在机会面前落了后。就像福建舰的电磁弹射团队,没有依赖海外引进,照样靠着本土智慧实现世界领先;梁文峰在浙大校园里深耕AI领域,没沾过洋墨水,照样带领团队做出硬核成果。这些例子都在说明,咱们从不缺顶尖人才,缺的是不被唯海外论偏见裹挟的公平舞台。 更让人揪心的是,一边是给外国青年开绿灯的K签证,一边是国内年轻人面临的就业压力。每年几百万高校毕业生涌入职场,STEM领域的学子们为了一个岗位挤破头,可有些机会却默认向海外背景倾斜。这种落差,难免让本土人才觉得寒心——不是自己不够优秀,而是规则制定时,没把他们的努力和价值放在同等位置。引进人才本是好事,但不能以牺牲本土人才的积极性为代价,毕竟真正的人才战略,该是海纳百川而非厚此薄彼,要让海外人才和本土人才站在同一起跑线,靠实力说话,而非靠身份加持。 比起纠结是否缺顶尖人才,更该关注的是被忽视的技术工人群体。一座高楼要盖起来,既要有设计师画蓝图,也得有工匠搬砖垒墙;一个国家的产业升级,既需要科研人员突破技术瓶颈,也离不开技术工人把图纸变成现实。可现实里,技术工人的价值总被低估,不少人觉得这是没前途的职业,年轻人宁愿挤破头去考编,也不愿走进工厂。就像那些能精准操作精密仪器的技工,能攻克复杂工艺的老师傅,他们的手艺是产业的根基,却常常得不到应有的尊重和待遇。这种对技能人才的轻视,比所谓的顶尖人才缺口更伤根基。 真正的人才体系,不该是重海外轻本土的失衡状态,也不该是重科研轻技能的片面结构。它该像一棵大树,既要有高大的枝干引领方向(顶尖科研人才),也要有粗壮的根系筑牢基础(技术工人),而土壤则是公平的机会和尊重的氛围。沈逸批K签证,批的就是那种可能让土壤失衡的倾向——别让月亮外国圆的老观念,挡住了本土人才的光芒;别让对海外引进的过度倾斜,凉了国内年轻人的心。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 中国K签证 科技人才签证