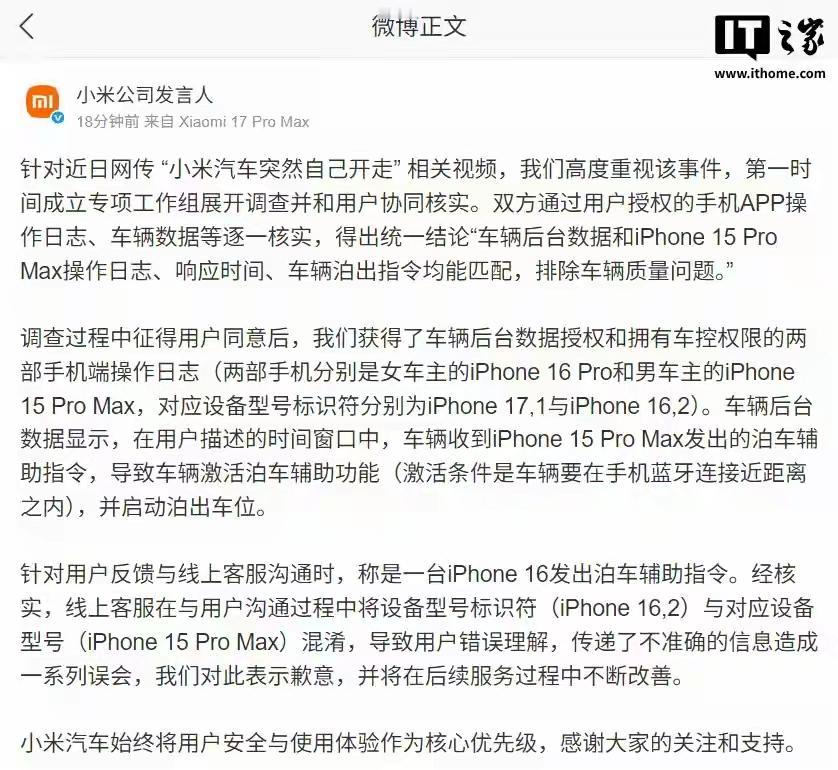

10月3日,小米汽车针对沸沸扬扬的"车辆自走"事件发布完整调查报告,用详实的技术数据还原了事件全貌。这场看似离奇的"汽车自走"事件,实则是智能汽车时代人机交互安全的一次典型警示。 技术铁证锁定真相 调查团队调取的多维度数据形成完整证据链: 车辆后台日志显示,事发时段存在明确的泊车辅助指令记录 iPhone 15 Pro Max(设备标识符iPhone16,2)操作日志与车辆指令100%匹配 蓝牙信号强度数据证实手机当时处于有效控制范围(1.2米内) 车载摄像头捕捉到车主手持手机靠近车辆的影像 值得注意的是,涉事车辆同时绑定两部手机,而客服初期将设备标识符"iPhone16,2"误读为iPhone 16,这一专业术语混淆暴露出智能汽车售后服务的新挑战。 智能安全机制再审视 事件揭示了智能汽车交互设计的深层课题: 现行蓝牙控制方案虽符合行业标准(SAE J3016),但缺乏操作二次确认 多设备绑定场景下,系统未能主动识别潜在操作冲突 紧急制动机制未覆盖低速自动泊车工况 小米汽车CTO团队向界面新闻透露,将在下次OTA升级中引入三项关键改进: 敏感操作增加生物识别确认(指纹/面容) 建立设备优先级智能判断系统 低速自动工况下碰撞预警灵敏度提升300% 行业安全标准新思考 清华大学车辆与运载学院王教授指出:"该事件具有行业普遍意义。随着L2+智能驾驶普及,2025年国内智能网联汽车事故调查中,误操作占比已达37%,亟需建立新的交互安全标准。" 小米汽车此次事件处理展现出头部企业的担当: 12小时内完成全数据取证 采用第三方公证机构验证数据 公开完整技术调查报告 这为智能汽车行业树立了危机应对新标杆。正如小米汽车负责人所说:"每一次技术事件都是改进的契机,我们将投入1.2亿专项资金用于智能安全研发,让科技真正服务于人。" 在智能出行时代,这场"自走门"事件给全行业上了宝贵一课:便捷性永远不能以牺牲安全性为代价。消费者期待的是既智能又可靠的出行伙伴,而这需要车企持续完善技术、服务和标准体系。小米车真相 小米汽车出事故

评论列表