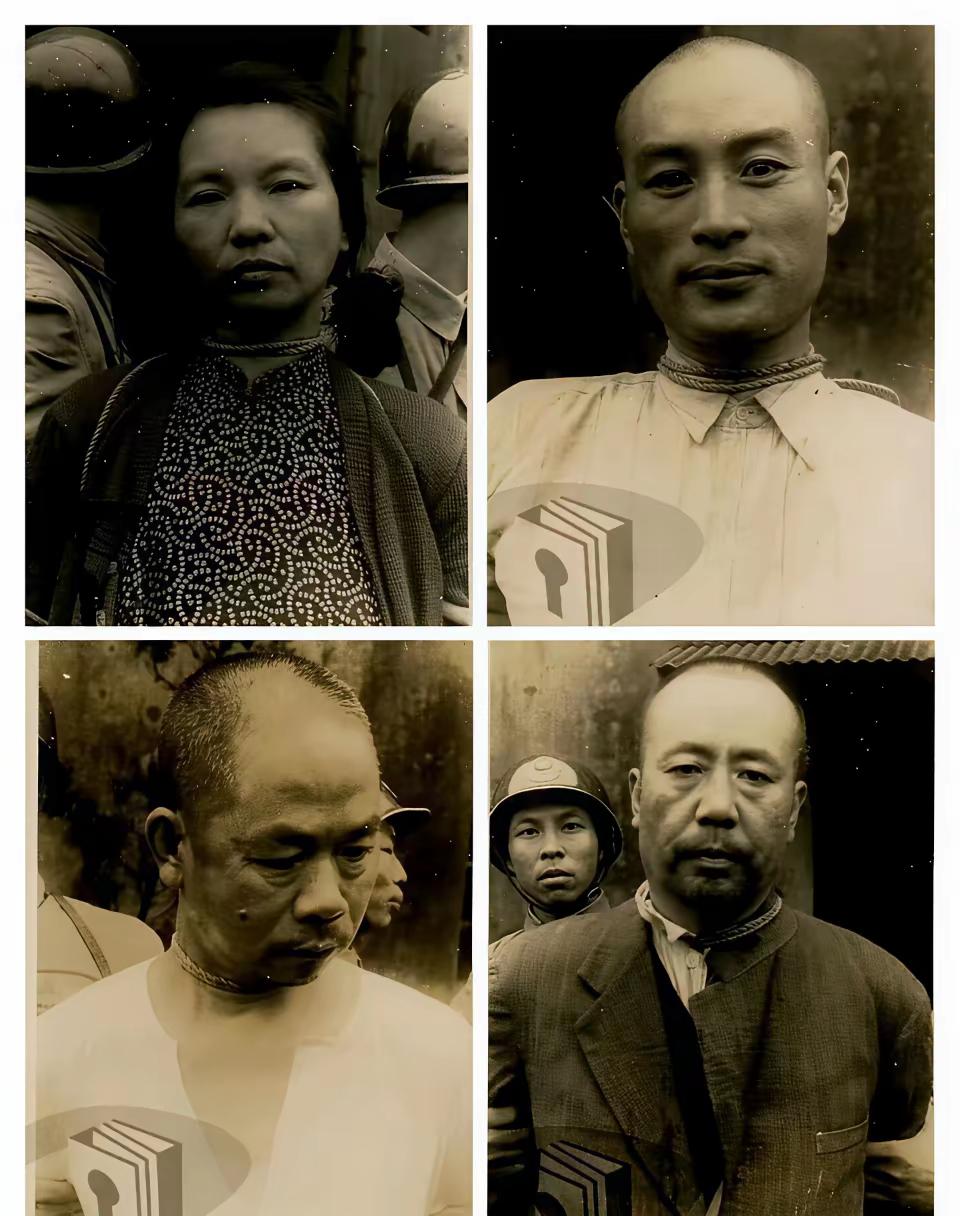

这是朱枫、吴石、陈宝仓、聂曦四烈士的最后一张照片, 没有恐惧,没有慌张,惟大义者方能凛然, 除了朱枫外,其他三人,都不是共产党员,聂曦甚至只是吴石的下属,他们都承受了酷刑,但没有一个人屈服,没有出卖战友, 现在,他们长眠在北京西山,那里还有他们四人的雕像, 你仔细看那张老照片,朱枫站在最右边,蓝布旗袍的领口扣得整整齐齐,头发用发网拢得一丝不乱——哪怕知道接下来要面对什么,她都没丢了半分体面。旁边的吴石将军穿着中山装,双手背在身后,肩膀挺得笔直,眼神里没有半点躲闪,倒像是要去赴一场重要的会议,而不是走向刑场。陈宝仓站在中间,嘴角还带着点淡淡的笑意,他左手下意识攥着衣角,那是他常年带兵养成的习惯,哪怕身陷囹圄,军人的风骨也没散。最年轻的聂曦站在最左边,才33岁的年纪,脸上还带着点青涩,可眼神比谁都坚定,仿佛在说“这事我没做错”。 谁能想到,吴石当年本有机会全身而退。作为国民党“国防部参谋次长”,他手里握着去美国的机票,妻子和孩子早就到了旧金山,只要他点头,就能远离这一切。可他看着手里的台湾防务图,终究没舍得走——他跟老战友说“我是福建人,看着家乡被分割,看着同胞隔海相望,我做不到不管”。后来特务审他,用家人威胁,他只说“我的家人会理解我,因为我做的是对得起国家的事”。他不是共产党员,可心里装的“家国”,比谁都重。 陈宝仓更不是什么“激进分子”,他早年跟着孙中山闹革命,抗战时带着部队在缅甸打日军,身上留着好几处枪伤。到了台湾后,他本可以安安稳稳当他的“中将高参”,可当吴石找他帮忙传递情报时,他想都没想就答应了。他说“我打了一辈子仗,不是为了让同胞互相敌视,是为了让大家都能过上安稳日子”。特务用烧红的烙铁烫他的伤口,问他“值得吗”,他疼得浑身发抖,却笑着说“比打鬼子时挨的枪子儿,轻多了”。 聂曦跟着吴石做事时,不过是个小小的随从参谋,月薪刚够养活自己。有人问他“你又不是大人物,犯不着把命搭进去”,他却摇摇头说“吴将军说得对,这事总得有人做,我年轻,扛得住”。他在菜场传递情报时,总给卖菜的阿婆多算两毛钱,说“老人家不容易”;被捕后,特务把他吊在房梁上打,逼他说出其他联络员,他晕过去好几次,醒了只说“就我一个人,不知道别人”。他到死都没说一句软话,不是不怕疼,是怕对不起那些信任他的人。 现在去北京西山,能看到他们四人的雕像并肩而立,跟照片里的姿态差不多。朱枫的雕像手里握着一支钢笔,那是她传递情报时常用的工具;吴石的雕像旁边刻着他的那句“吾道不孤”;陈宝仓的雕像脚下刻着“抗战老兵”四个字;聂曦的雕像前,总有人放着新鲜的白菊,那是年轻人来缅怀时带的。有次我去的时候,遇到个白发老人,对着雕像敬军礼,他说“我当年跟陈将军在缅甸并肩作战,他没白等,现在两岸通了,同胞能常来往了”。 他们中没有几个人是“党员”,也没有谁喊过什么响亮的口号,可他们用命护住的,是最朴素的家国情怀——希望国家统一,希望同胞安宁。现在有人说“大义离我们太远”,可看看这四位烈士就知道,大义从来不是什么遥不可及的东西,是在关键时刻,能守住心里的“对与错”,能为了更多人的幸福,舍得自己的一切。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。