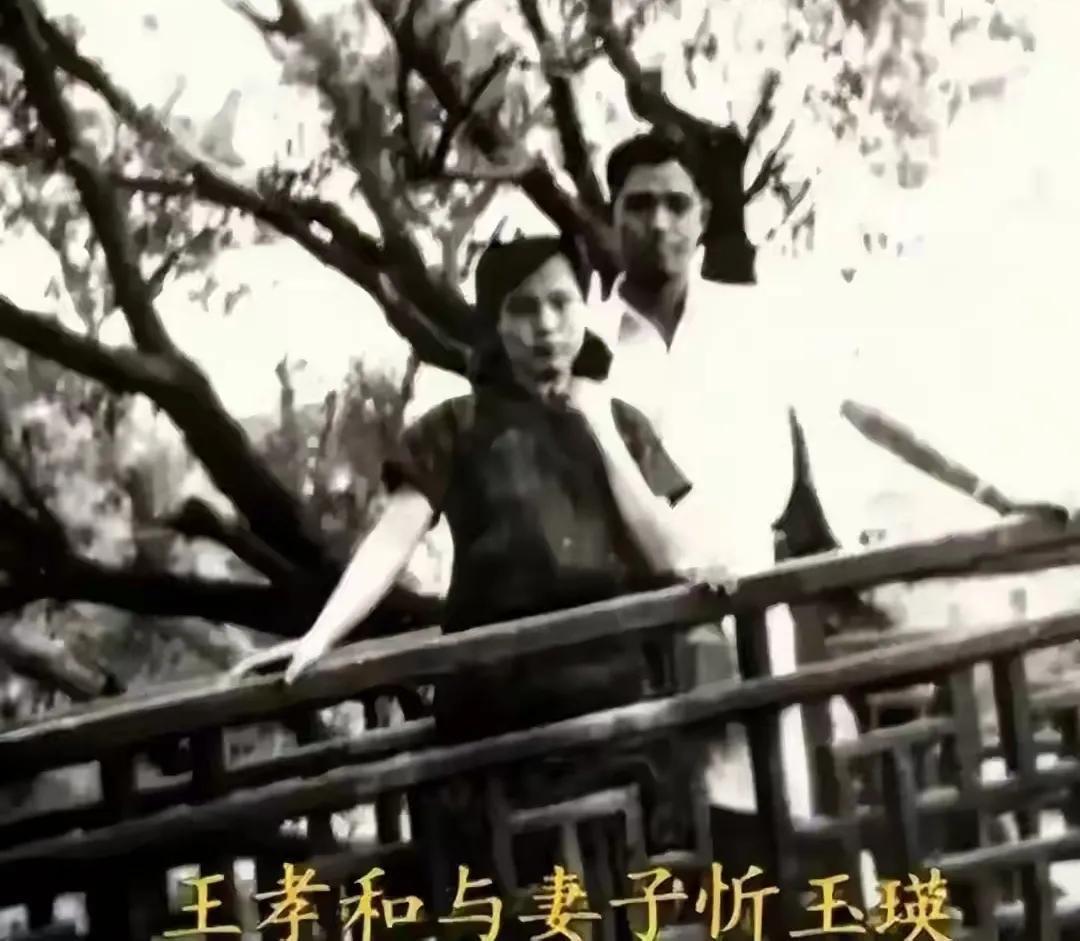

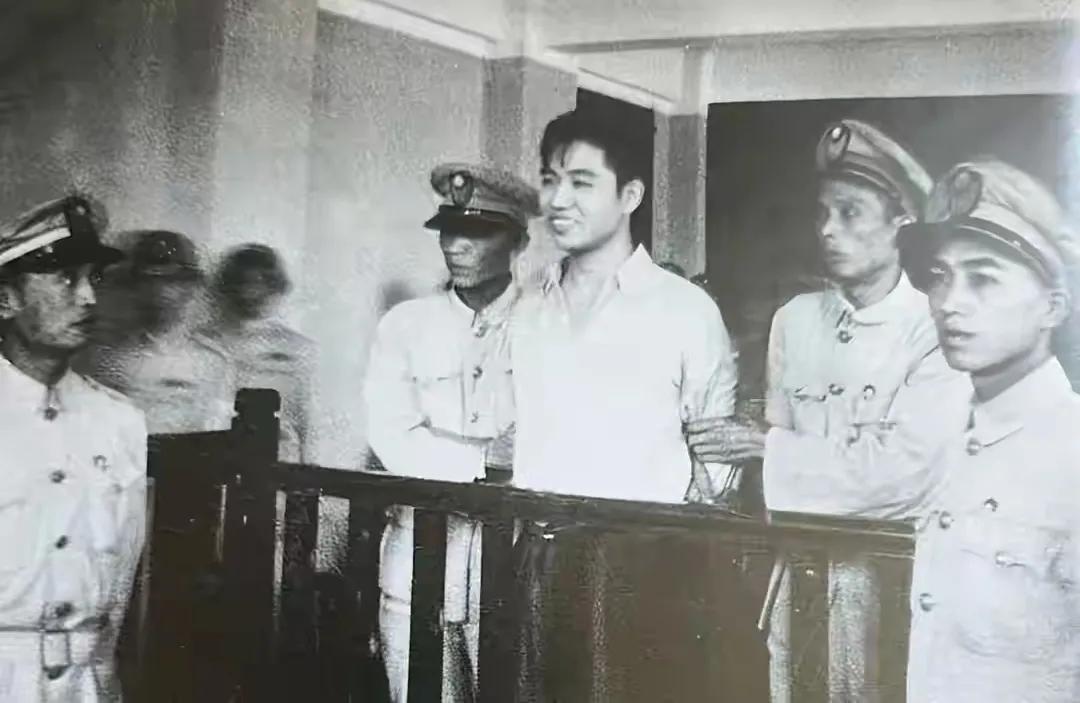

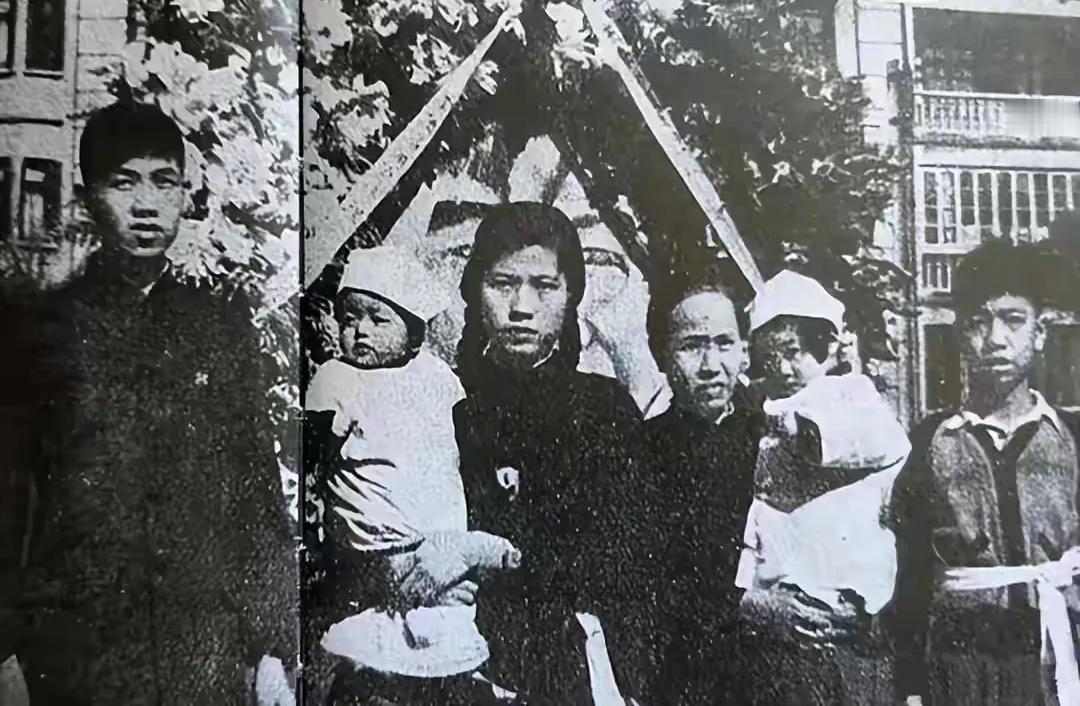

被判死刑后他坦然大笑,死后妻子才知,他娶她是另有所图,却无恨 谁能想到,在1948年那个乱世黄昏,上海提篮桥监狱门口,一位年轻人面对死亡居然能笑得如此从容。 当时的《大公报》把王孝和临刑前的照片放在头版,他的笑容像一记闷雷,震得围观人群久久回不过神。这一刻的背后,藏着太多不为人知的秘密。 直到多年后,妻子忻玉英才明白,自己这段婚姻,原来只是他为革命布下的一步棋,可她却没有一丝埋怨。信仰、牺牲和宽恕,就这样被命运搅在了一起,成为那个时代最动人的注脚。 提篮桥监狱外,枪声和笑声一同划破清晨的寂静。王孝和走上刑场,脸上没有一丝恐惧,反而笑得坦坦荡荡。 新华社后来评价过那一刻,说“笑声穿透黑暗,成为黎明前的号角”。 他的笑容不是对死亡的轻视,而是对信仰的执着。这种信念,放在全球动荡的大背景下尤其珍贵。彼时的世界,正处在巨变边缘。 印度街头,成千上万人用非暴力抗争换来独立。南非的种族隔离政策下,反抗者同样付出生命代价。那个年代,世界各地的平民都在为生存、为权利、为理想拼命。可真正能在死亡面前笑出声的人,实在是凤毛麟角。 联合国教科文组织的数据能说明一切。1940年代,全球因政治迫害而丧命的人数超过百万,但能像王孝和这样,临终还留下一抹微笑的记录,连百分之一都不到。 法国抵抗组织成员被押赴刑场时,有人高喊口号,也有人低头饮泣,但像王孝和这样一笑泯恩仇的,几乎没有。 心理学家说,这种坦然,其实是信念的力量在极端环境下撑起了人的尊严。王孝和的选择,最终成了那个年代集体记忆里的灯塔。 很多年后,人们还在谈论,这种笑容,更像是对黑暗的一种无声反抗,也让无数后来人懂得了坚持的分量。 说起王孝和的婚姻,更像一场命运的双重考验。年轻的忻玉英,当初以为自己遇到一位志同道合的伴侣,殊不知,这段婚姻其实是组织安排下的“考察式结合”。 两人在茶馆里边喝茶边“面试”,组织的同志还得旁听、打分。结婚后,家里麻将局成了地下工作的掩护,暗号、文件都藏在平日的琐碎里。 表面是夫妻,实则是战友。等到王孝和牺牲,忻玉英才明白,自己被选中,是因为她能守住秘密,能扛起责任。这种“任务婚姻”,在那个年代并不罕见。 冷战时期,苏联克格勃、美国CIA的间谍们都玩过类似的套路。哈佛大学有人专门做过统计,20世纪中叶,类似的政治婚姻占比大概5%,但能像忻玉英这样,一生无怨、没有恨意的,不到十分之一。 有些人说,这种“利用”多少有点冷血。但对当时的他们来说,个人情感往往只能让位于集体利益。忻玉英晚年回忆,说虽然一切都是任务,但她从不怪王孝和。 因为她看得见,他不是为了自己,他是把命赌在了千千万万个普通人的未来上。 这种心结,搁在今天可能很难理解,但在那个风雨飘摇的年代,太多人的人生就像一场大潮里的浮萍,命运随时可能被卷走。可偏偏有人,能在风暴中心还守得住一份温度和善意。 岁月流转,历史没把他们遗忘。忻玉英守着王孝和的遗物七十年,女儿王佩民成年后,主动把父亲的遗物捐给国家,还走遍各地去还原父亲的足迹。 那些泛黄的信件里,王孝和的遗言只有一句,“来生再补”。组织的同志也一直关心忻玉英的生活,帮着她度过最难熬的岁月。 《朗读者》节目上,王佩民一边讲父亲的故事,一边流泪。她说,父亲用生命换来的,不只是一个家庭的希望,更是无数人能够堂堂正正活下去的底气。 国外也有人关注这段历史。BBC拍过纪录片,说中国人对“红色记忆”的保护比很多国家都做得细致。 欧美战后,德国对纳粹受害者的纪念很有体系,但能像中国这样把烈士家属的故事一代代讲下去的,实属罕见。 世界文化遗产名录里,亚洲的烈士纪念设施占比才三成,王孝和的故事能被全世界知道,是个例外。 通过这些年中国在国际上的努力,越来越多的人开始理解、尊重这种宽恕和传承。宽恕不是软弱,而是把历史的伤痕变成前行的动力。普通人,也有资格成为历史的承载者。 参考资料:170余封馆藏书信亮相大零号湾图书馆 2023-06-08 13:27·今曰闵行