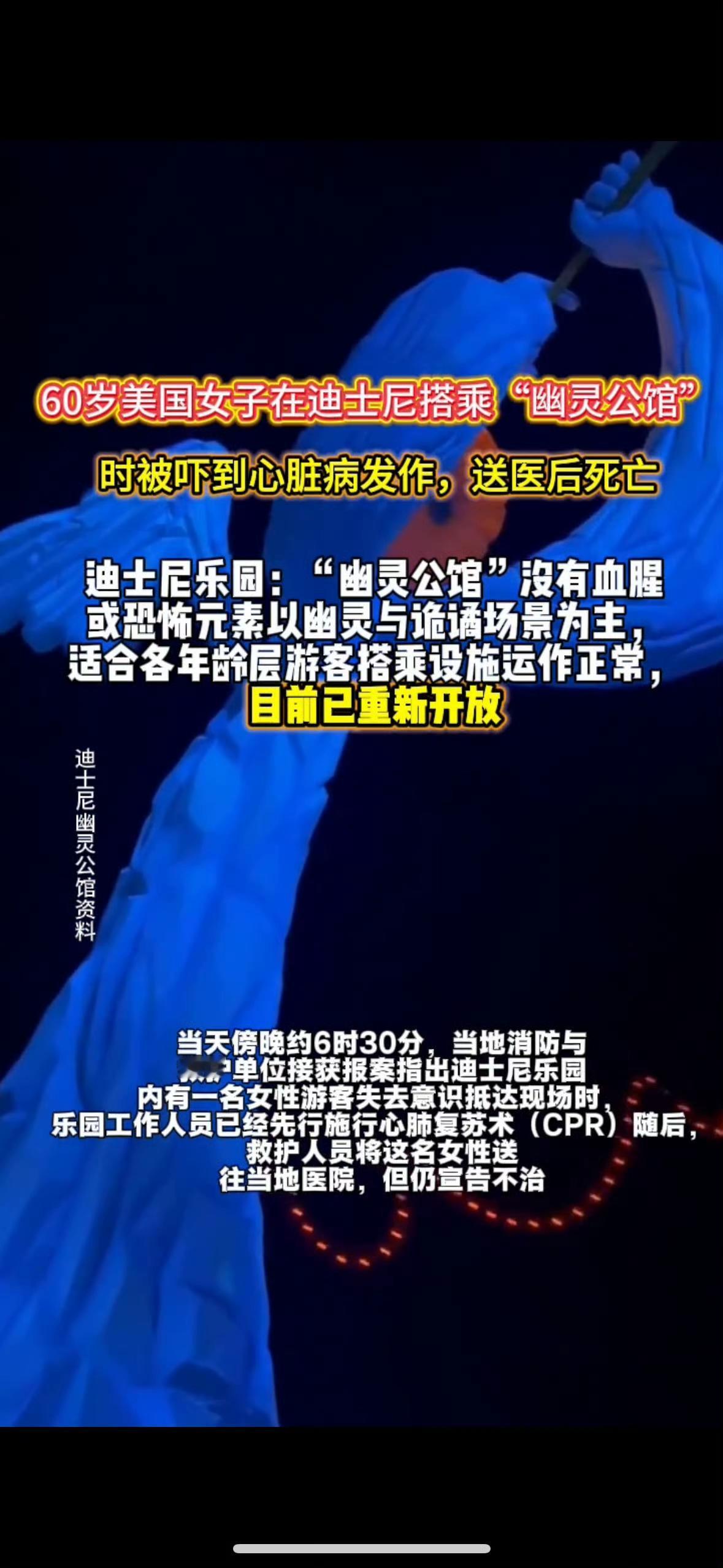

迪士尼鬼屋夺命背后:我们追捧的“安全刺激”,正在悄悄吞噬安全感 当“迪士尼”“鬼屋”“猝死”三个词撞在一起,多少人的童话滤镜碎了一地?60岁的玛莎(化名)怎么也不会想到,自己精心规划的迪士尼之旅,会在“幽灵公馆”的昏暗走廊里戛然而止——没有血腥特效,没有设施故障,一场被标注“全家适宜”的游乐项目,最终成了她人生的终点。 这起悲剧最刺痛人的,不是意外本身,而是我们对“刺激”的集体误判。我们总以为,只要设施贴了“安全认证”,只要场景是“人造的恐怖”,就能把风险牢牢攥在手里。就像坐过山车时喊着“好怕”,却会下意识握紧安全杆;进鬼屋前笑着说“都是假的”,却还是会被突然跳出的“幽灵”吓出冷汗。这种“可控的恐惧”,成了成年人解压的狂欢,可我们忘了,身体的应激反应从不会配合“演戏”。 玛莎的家属在采访中提到,她有多年高血压,但看着园区地图上“幽灵公馆”旁的“全年龄友好”标识,便放下了戒心。这不禁让人追问:那些印在门票背面、藏在项目入口角落的“基础病患者慎入”,到底是风险提示,还是免责声明?当工作人员微笑着引导游客排队,有没有人会主动询问“您最近身体还好吗”? 更值得深思的是评论区的撕裂。有人怒批迪士尼“重开项目冷血”,认为应该暂停运营彻查;也有人反驳“自己不看提示怪谁,总不能让乐园为每个人的健康负责”。可真相从来不是非黑即白——迪士尼的急救流程确实规范,工作人员第一时间做了CPR,但“事后补救”再及时,也抵不过“事前预防”的缺失。 类似的隐忧藏在更多地方:商场里突然响起的促销爆鸣声,电影院里惊悚片的突兀音效,甚至网红餐厅里故意营造的“沉浸式暗黑氛围”。我们一边追求“刺激感”带来的新鲜感,一边又默认“商家会为安全兜底”,这种矛盾的心态,正在让我们的安全感变得越来越脆弱。 玛莎的悲剧不该只换来一阵惋惜。下次再面对“安全刺激”的诱惑时,或许我们该多问自己一句:我真的了解身体的底线吗?而那些贩卖“情绪体验”的商家,更该明白:比起打造震撼的场景,把“风险提示”从角落挪到显眼处,把“全年龄友好”的模糊表述换成更精准的健康建议,才是对生命最基本的敬畏。 你有没有过被“看似安全”的场景吓到不适的经历?你觉得商家该如何平衡“刺激感”和“安全感”?评论区聊聊你的看法,也给身边人提个醒——别让追求快乐,变成一场赌上健康的冒险。迪士尼游玩秘诀 上海迪士尼事件