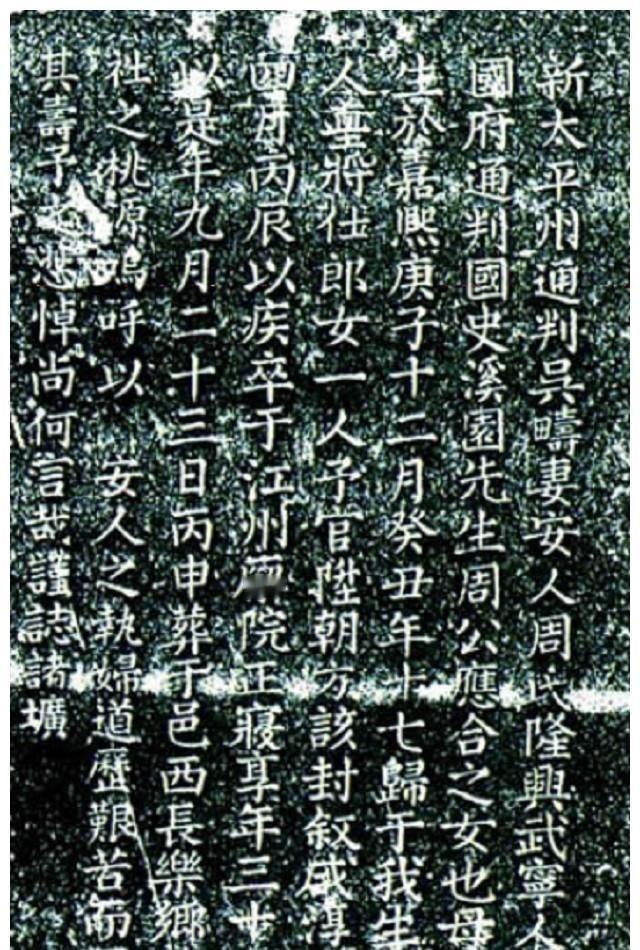

1988年9月,江西德安县出土了一女尸,当考古人员小心翼翼地褪下她的衣服时,竟然发现她的下体上绑着三条素罗卫生带,居然是古代女人的卫生巾。 江西德安县南宋周氏墓的发现源于1988年9月的一次基建工程。那时,当地义峰羽绒厂为扩建供水系统,在宝塔乡杨桥村桃源山坡上开挖地基。工人们用铁锹深入土壤,意外触到一块青灰石板,板上刻有“有宋安人周氏之墓”的字样。这块墓志铭确认了墓葬的时代和主人身份,周氏是南宋时期的一位妇人,封号安人,表明她丈夫有官职。县文物部门迅速介入,派出专家勘探现场。考古队在专业指导下,小心剥离周边土层,避免破坏墓室结构。墓道狭窄,墓室方正,四壁青砖砌筑,顶部覆以石板。最终,他们完整取出楠木棺椁,棺身漆黑密封,运往博物馆进行进一步处理。这一发现不仅中断了施工,还开启了对南宋丧葬习俗的深入探究。周氏墓的出土位置虽偏僻,却因保存完好,成为研究宋代女性生活的珍贵标本。 开棺过程严谨而细致。棺盖撬开后,女尸平躺其中,皮肤呈暗灰色,头发乌黑盘髻,牙齿整齐,面部五官端正。她的双臂叠于腹前,手指修长,指甲平滑,肌肉表面显示出弹性,毛孔清晰可见,这与埋藏800多年的遗体形成鲜明对比。专家们先从头部清理,取出金簪和银耳环,这些首饰雕工精致,体现了宋代工艺水平。 接着处理上身服饰,周氏身穿黄褐色大袖罗袍,袖口宽大,绣以云纹和花枝,袍下是金褐色素罗佩绶,类似于现代胸罩,两端系以鎏金银香熏。内衬白绢衫领口系带,整体衣着显示出正式场合的庄重。这些服饰材质柔软,保存状态良好,反映了宋代纺织技术的先进。下身为黄褐色罗裤,裤腿宽松,腰部系带固定。清理到私处时,三条素罗卫生带层层缠绕,每条宽约两寸,长及膝下,用麻绳结扣。带子表面布满干涸血渍,边缘缝合细密,设计贴合身体曲线,显然是为吸收液体而制。这项发现推翻了最初对周氏死因的猜测,揭示了古代女性生理用品的实用性。 周氏的死因通过遗体和陪葬品逐步明朗。腹部检查显示子宫脱垂,位置贴近盆腔,表面干燥无腐烂迹象。棺底铺设14床丝绵被,位于臀部的位置均有血迹斑斑,褶皱间残留褐色痕迹。身旁放置一小捆草纸,以及棺内散落的草纸碎片,这些物品暗示了分娩过程中的出血情况。结合家谱记录,周氏育有一子一女,但实际生过两子。 墓志铭中丈夫吴畴仅提及一子一女,略去第二子,可能因难产事件带来的不满。专家推测,周氏在产第二子时遭遇并发症,血流不止,最终不治身亡,年仅35岁。她的双足裹以白布,脚型畸小,仅三寸有余,骨骼变形,前掌弯曲,足弓塌陷。解开裹布后,露出罗纱袜子,袜尖上翘,绣以小花,棺角还有七双备用袜鞋,鞋型窄小,木底漆红。这是中国考古中最早的裹小脚实证,表明宋代这一习俗已初现端倪,虽在当时尚属罕见,却预示了后世的风气演变。 遗体保存得如此完好,得益于墓中防腐措施的周密。棺内散落大量灯芯草、石灰粉和水银珠,这些物质层层覆盖尸身,吸收水分,阻隔空气和细菌侵蚀。棺壁内涂松香,外刷红漆,盖缝用蜡封,确保密闭空间。专家分析,人死后还向周氏口中灌入水银,进一步抑制腐烂进程。她的左手握着两枚粽子,外裹竹叶,绳结紧实,米粒颗粒分明,重约半两,长五寸。 这是已知中国最早的粽子实物,内馅为糯米裹枣,无霉变迹象。陪葬品多达408件,包括银盒内铅粉用于美容,彩绘团扇绘星宿图,瓷瓶盛花露水,纸钱圆方各百余枚。这些物品分类摆放,服饰329件,颜色绚丽,如红罗裙、绿纱衫、绣花鞋,充分展现丈夫对妻子的深情厚意。周氏墓虽无地券,却以完整性和丰富性,成为宋代丧葬研究的典型案例。