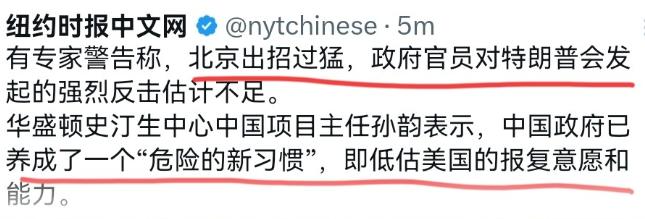

美专家对我们进行警告,美专家表示,中国政府已养成了一个危险的新习惯,即低估美国的报复意愿和能力。10月13日,纽约时报刊文表示,中国的出手表明,中国认为自己非常的自信,而且有实力。美媒话锋一转援引专家观点表示,中国应该担心的是出招过猛,政府官员对特朗普会发起的强烈反击估计不足。 美国一部分专家和评论员,他们似乎习惯于用冷战博弈的思维框架来解读中国。 把中国的主动行为等同于挑衅,把中国的自信解读成膨胀,这种观点容易把复杂的国际互动过度简化为“谁更强硬,谁就能压制另一方”。 但现实世界并非如此简单,国家之间合作与竞争共存,单纯强调对抗、报复,往往忽略了更多实际情况。 中国近年来对于全球供应链的参与、对科技创新的投入,以及在发展中努力维护自身利益的行动,其背后的逻辑远不是“过分乐观”那么简单。 美国媒体总喜欢借助专家声音制造舆论压力,把“中国应该担心美国强烈反击”的说法搬出来,好像中国稍有动作就会遭遇巨大风险。 这样的论调其实有点偷换概念,想象中的强烈报复是建立在假设中国缺乏应对能力的前提之上。 过去几年,无论是贸易摩擦还是科技围堵,中国并没有一味退缩,而是在压力中求变,实现了不少自主突破。 这正说明,对于外部的强硬反制,中国不仅有清醒的认识,也有足够的资源和策略来应对。 强硬的国际环境下,谁都不能掉以轻心,中国政府的决策是经过层层调研、科学论证的,是根据全局利益和长远发展而权衡的。 每一次出手,背后都有复杂的利益计算和风险评估,美方所谓“中国出招要担心反击”的观点,归根结底还是对中国决策机制缺乏深入了解。 把中国的主动作为简单等同于“冒险”,其实是一种刻板印象。 中美关系近年来的转折,是全球地缘格局深刻变革的缩影,中国成为世界第二大经济体,并在科技、制造业等领域展现出强劲的竞争力。 这种变化让美国不得不重新审视自身战略,也激发了部分专家对“报复”手段的研究热情。 放眼当前国际体系,经济与科技越发交织,单靠强硬措施未必能解决矛盾,更需要理性与智慧。 每次看到国外专家“警告”中国,很多人可能会焦虑,也有一部分人会被热度带着走。 不难发现这些所谓的“危险新习惯”其实只是中国在全球舞台上的正常战略调整。 随着国际影响力的提升,中国必须更好地平衡本国利益与全球利益,所以在政策制订和执行过程中,既要有自信,也要有底线和应对预案。 对外释放的强硬信号,并不是盲目冒进,而是展现了新时代负责任大国的姿态和能力。 至于美国会不会采取报复,历史已经反复证明,单靠威胁和讹诈是没有意义的。 中国既不会轻视挑战,也不会被外部压力吓倒,反而是在多年来应对挑战的过程中不断完善机制,提升抗风险能力。 美国对中国的“警告”,其实更多是在为自身塑造话语优势,试图在舆论和心理层面占据主动。 可是真正的现实,是双方都意识到彼此的重要性,谁都不可能单边主宰未来,中国不可能因外部压力而丧失战略方向,美国也无法通过恐吓让中国退步。 你认为,国际博弈下,什么才是决定胜负的关键? 信息来源:纽约时报中文网