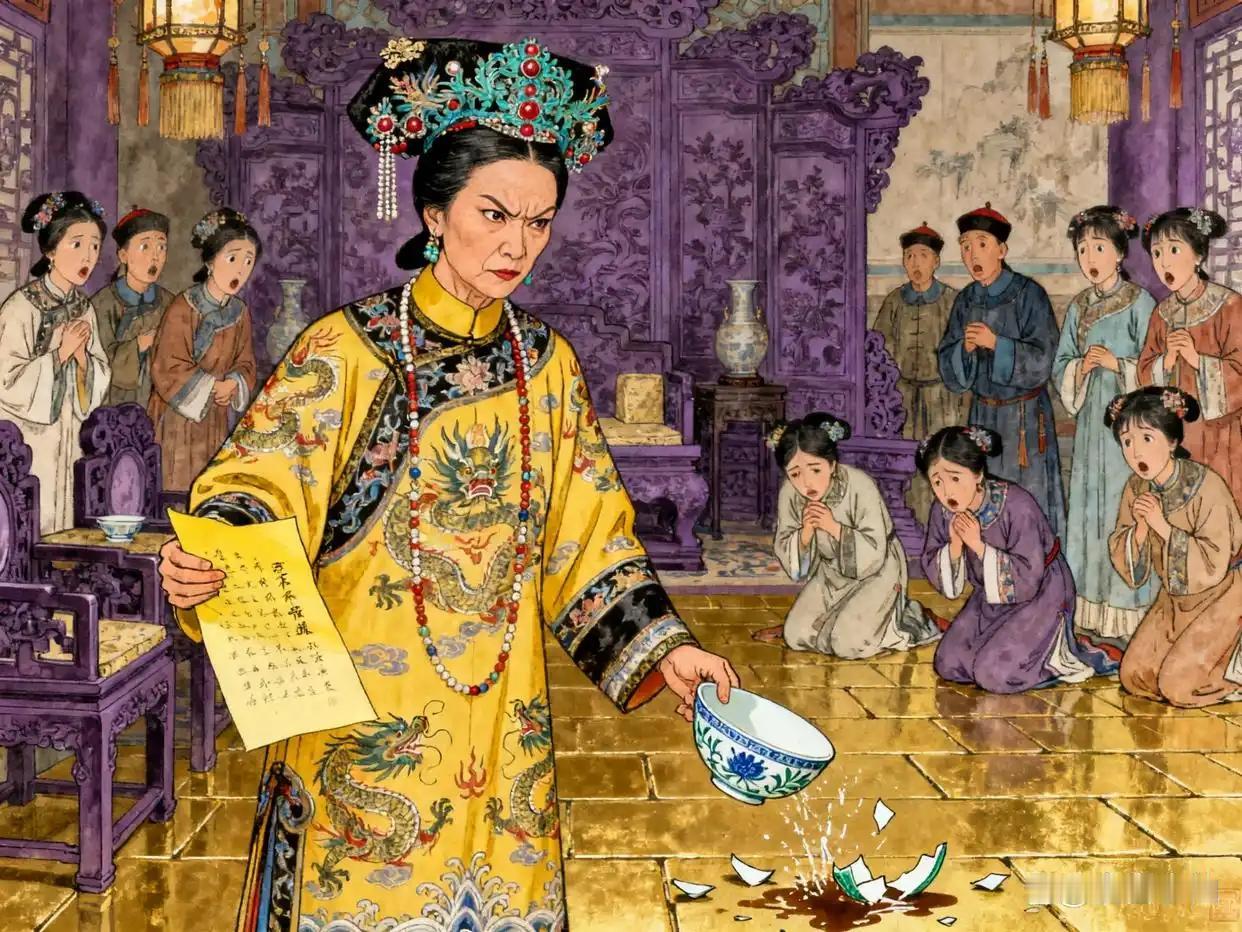

大太监安德海被杀,慈禧起初气得发抖。等听说安德海死后被扒了裤子示众,她反倒笑了:“这个事,办得好!” 1869年夏天,北京紫禁城储秀宫的凉席上,慈禧太后捏着新到的君山银针茶盏,指尖忽然一颤,茶水泼在明黄袍袖上,溅出小片湿痕。 旁边伺候的宫女太监吓得立刻跪成一片,连呼吸都不敢重:山东传来的消息太炸,她最宠的小安子安德海,被山东巡抚丁宝桢砍了头。 安德海在宫里没人不认识,都喊“小安子”。二十五岁就当上大总管,从慈禧还是懿贵妃的时候就跟在身边。 最露脸的是咸丰年间在热河行宫,他冒死把密信藏在鞋底,摸黑送到慈禧手里,正是这封信,帮慈禧在“辛酉政变”里联合恭亲王除掉了顾命大臣,从此站稳了太后位置。 打那以后,安德海总觉得自己是慈禧的“贴心人”,行事越来越没规矩。 那年同治皇帝要大婚,安德海盯上了“采办”这个差事。 他蹲在慈禧脚边捶腿,说江南的丝绸最滑溜,珠宝最透亮,自己去跑一趟,婚礼肯定风光。 慈禧心里明白,这小子是想借着“皇差”出京显摆,可大清祖制明明白白写着:太监非奉差遣不能出都门。 但架不住安德海念叨,加上想让婚礼体面,她到底松了口,只反复叮嘱“悄悄去,快回来”。 安德海把这话当耳旁风。挑了三十多个小太监,坐大船沿大运河南下,船头扯着“奉旨采办”的杏黄旗,再配上“凤”“龙”两盏大灯笼,夜里都点得亮堂堂的。 沿途官员谁敢怠待?直隶总督曾国藩都派了手下登船问候,地方官捧着金银、古玩往船上塞,安德海搂着腰间的玉坠子,笑得眼睛都没了。 到了山东德州,他更离谱,冲着知州赵新要“山八珍”“海八珍”,说少一样就是“耽误国事”。 赵新做了几十年官,一眼就看出毛病:太监出京得有军机处发的勘合凭证,安德海兜里啥都没有。他连夜给顶头上司丁宝桢写了密信,说这小安子招摇得没边,保不准要闯祸。 丁宝桢是出了名的硬骨头,最恨宦官干政。几年前在军机处当值,他亲眼见安德海插着腰训斥军机大臣,连恭亲王都被他说得说不出话。 收到赵新的信,他立刻派心腹去京城查,果然,军机处没发过任何关于安德海的公文。 这下丁宝桢底气足了:祖制摆在这儿,太监违制出京,必须严办。 他先给同治帝递了密奏,说安德海挂龙凤旗招摇,怕有谋逆的心思。 同治帝正烦安德海总在慈禧跟前说自己坏话,看了奏折拍桌子:就地正法,不用请示! 安德海到泰安的时候,还做着“面见皇上、讨个封赏”的梦。 船刚靠岸,丁宝桢的兵丁就围了上来。他扯着嗓子喊“我是太后的人”,可兵丁只认密旨。 8月7日,济南府衙的大堂里,安德海被绑得直挺挺的,听着丁宝桢念完圣旨,腿一软跪在地上。刀光闪过,头“咚”地掉在地上,血溅在青石板上。 消息传回北京,慈禧先是气炸了——她把茶碗摔在地上,骂丁宝桢“目无君上”。 可紧接着第二封密报到了:安德海被砍头后,丁宝桢让人剥了他的下衣,停在济南街市示众三天。 这些年京城传得沸沸扬扬的“安德海是慈禧面首”的谣言,这下全没了,谁都知道,安德海死的罪名是“违制”,不是别的。 慈禧的气慢慢消了。她比谁都清楚,安德海最近越来越过分:插手官员任免,收受贿赂,甚至敢跟恭亲王对着干。 这小子早就不是“贴心人”,是个随时会爆的雷。丁宝桢这一刀,既除了隐患,还帮她洗清了谣言。 再说丁宝桢是按祖制办事,她要是怪罪,反而落个“护短”的名声,太后要脸面,不想被人说袒护宦官。 后来,慈禧下了道谕旨,表面说丁宝桢“办事鲁莽”,可话锋一转,夸他“刚正不阿”。 没过多久,丁宝桢就被调去当四川总督,那是人人眼红的肥缺。宫里的太监们从此规矩多了,再没人敢随便出京,连说话都收敛了。 安德海到死都没明白,自己仗着慈禧的宠信胡作非为,最后成了权力场上的弃子。 丁宝桢看似冒险,其实每一步都算准了:他知道慈禧既要守祖制,又不想背“护短”的骂名;他更知道,除掉安德海,既是对皇上的交代,也是给天下人看——宦官再得势,也不能坏了规矩。 这一场风波,砍的不是安德海的头,是晚清宦官乱政的苗头。 权力这东西,从来不是谁的宠信就能保一辈子的。安德海以为“太后的人”是铁饭碗,却忘了再亲近的人,一旦成了负累,就会被轻轻放下。 丁宝桢的果断,守住了国法,也给后人留了个理儿:不管多大的官,多受宠的人,都得守规矩。 后来有人想起这事,说安德海是“作死的”,可细琢磨,这哪里是他一个人的错? 是权力的纵容,是规矩的松弛,才让他飘成了那样。而丁宝桢这一刀,砍醒了很多人,就算在宫里,也得知道什么能碰,什么不能碰。 历史就是这样,有时候一件小事,就能改变不少人的命运。安德海的头落地了,可晚清的官场,到底清净了那么一点。