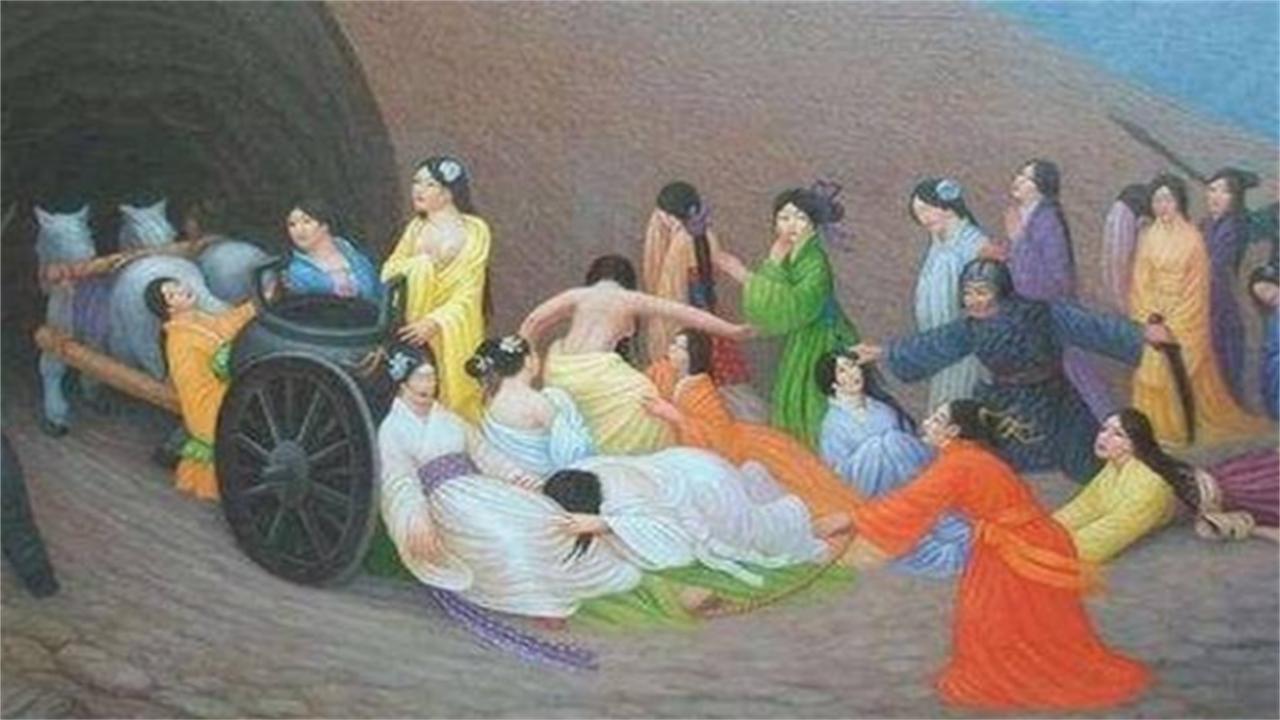

殉葬从不是 “坐等死”!殷墟、明墓挖出痕迹。古人拿发簪凿墙,挣扎到最后一秒 一提古代殉葬,多数人脑子里都是影视剧里的画面。活人被推进地宫,石门一关,黑暗中只剩哭声,最后在缺氧中慢慢死去。但考古发掘的真相,比这残酷得多,也震撼得多。殉葬者从来不是坐以待毙的“祭品”,他们拼尽最后力气和死亡斗过。 最直接的证据就在河南安阳的殷墟。后冈祭祀坑挖出来73具人骨,分三层埋着,有全尸的,有只剩头骨的,还有没头的躯干,好些头骨上带着刀砍的痕迹。 而王陵区的大墓更惊人,比如M1550号王陵,墓深足足11.9米,比当时的地下水位还深,墓里的殉葬者遗骸摆得乱七八糟,有的蜷在角落,手边是碎成几块的青铜器,有的手指骨嵌在墓墙里,指甲缝全是泥垢。 到了明朝,这样的挣扎痕迹更明显。湖北郢靖王朱栋的墓2005年抢救性发掘时,在东西耳室发现了6具年轻女子的遗骸,年纪都不到18岁。 她们身边散落着金银发簪,有根银簪顶端还沾着砖石碎屑,显然是被用来凿墙的工具。史书记载,朱元璋死后有40个妃子殉葬,朱棣死后也有16个,这些年轻女子大概率就是被迫殉葬的宫女妃嫔。 这些考古发现拼出了真相,殉葬者在被封死的地宫⾥,用牙齿、指甲、身边一切能摸到的东西求生,那些破碎的器物、带伤的骨骼,都是他们抗争过的证明。每次看这些考古细节,我都忍不住心里发紧。这些殉葬者不是史书上的数字,是和我们一样想活着的普通人啊! 你想想那场景,石门“哐当”关上,最后一点光没了,空气里全是尘土味和旁人的喘息声。明知道要困死在这儿,谁能甘心认了? 有人瞅见供桌上的干肉,伸手就抓着往嘴里塞,哪怕肉干硬得噎得他直翻白眼,嚼得腮帮子发酸,也没停嘴,这分明是攥着最后点活的指望;还有人抱起陪葬的青铜鼎,卯足劲往墙上砸,一下下砸到胳膊软得抬不动,鼎都碎成块了,还攥着碎片往墙上磕,就盼着能砸出点缝来。 那些女子拆下头上的簪子,跪在地上往砖缝里凿,手指磨出血、簪子断了,还想用断茬接着挖,万一能凿出点缝透口气呢?可这些挣扎大多是徒劳的。殷墟M1004号王陵深13.2米,地下11米就是地下水,墓室底层泡在水里,殉葬者要么被淹死,要么缺氧而死。 考古队员在遗骸里发现,有的骨头断了,估计是抢食物时起了冲突;还有的保持着攀爬姿势,手指抠进木柱缝里,直到断气都没松开。更让人愤怒的是,统治者为了“体面”,还发明了更阴狠的法子。 他们怕殉葬者在墓里乱砸,干脆提前动手。要么灌毒药,要么勒脖子,等人死透了再下葬。郢靖王墓里的遗骸,有的颈椎骨断了,明显是被勒死的;还有的头骨里藏着细小的毒针,根本没给人挣扎的机会。史书里写的“妃嫔自愿殉葬”,全是骗人的。要么是被家族逼着“挣荣誉”,要么是被威逼利诱,哪有什么真心愿意的? 这种制度有多荒唐?商代王陵里,一座墓能殉葬上百人,这些人可能是奴隶、战俘,甚至是侍从,就因为帝王想在“另一个世界”也有人伺候。到了明代,殉葬成了风气,连藩王都能让6个少女陪葬,而这一切连明确的制度规定都没有,只是跟着朱元璋学的“规矩”。 那些下令殉葬的人,生前再风光,死后还不是一堆骨头?可他们用别人的命撑场面,简直是泯灭人性。但这些殉葬者的反抗,从来不是白费的。那些碎铜器、断簪子、带伤的骨头,比任何史书都有力,生命对自由的渴望,是压不住的。 他们或许没逃出去,但这些痕迹成了对野蛮制度最狠的控诉。看着这些跨越千年的痕迹,我突然懂了。文明不是天生的,是靠无数人的血泪熬出来的。古代统治者把人当成可随意丢弃的物件,觉得陪葬的人越多越尊贵,可他们忘了,真正的尊贵是尊重每一条生命。 值得庆幸的是,这野蛮的制度终于有了尽头。明英宗朱祁镇政治上没多大能耐,可临死前办了件大好事,下旨废殉葬,还说 “殉葬非古礼,仁者所不忍”。这道圣旨,终结了延续几千年的陋习,而这背后,正是无数殉葬者的挣扎点亮了文明的路。 今天的我们不用再面对那样的恐惧,但这些考古发现不该被忘记。它们提醒我们:别把历史只当成帝王将相的故事,那些被压迫、被牺牲的普通人,他们的抗争同样是历史的一部分。正是这些对“活着”的渴望,一点点把社会推向了更公平、更尊重生命的方向。 参考信源:殷墟考古,又有新发现 光明网