编者按

人才是推动气象高质量发展的第一资源。中国气象局党组持续深化人才发展体制机制改革,激发人才创新活力,培养打造优秀高层次气象科技创新人才梯队。中国气象报开设《一蓑烟雨护民生气象人才展风采》专栏,展现他们传承和发扬优良气象传统,将自身成长与发展深度融入国家战略、时代脉搏和事业发展的生动事迹,以激励广大气象干部职工踔厉奋发、笃行不怠,为加快推进气象科技能力现代化和社会服务现代化凝聚力量。

时间无言,却于静默中掀起万物生长的洪流。我们看不见它的形状,但可以感受时间的力量——用一颗种子成就一棵树的繁茂,用一系列卫星展现一个民族的星辰志向。

从半个多世纪前“搞我们自己的气象卫星”的高瞻远瞩,到1988年我国第一颗极轨气象卫星风云一号A星发射升空,再到如今中国气象卫星在多领域实现技术突破、跻身国际领先行列——在这条跨越50多年的征程上,一代代“气象追星者”一路跋涉。以时间为证,把青春写进浩瀚天空。

漆成莉,就是其中一员。她用十年如一日的坚守与较真,将时间的分量融进卫星的每一条光谱、每一组数据。在深夜的实验室里,在敦煌灼热的戈壁滩上,她和团队将青春“熔”成刻度,把理想“校”至毫厘,使风云气象卫星真正具备“看清”大气层每一个细微变化的能力,让风云气象卫星在浩瀚群星中绽放出中国的光芒。

“这就是我要做的事业”

漆成莉的老家在湖南株洲攸县。小时候,她喜欢跟着父亲听咿呀婉转的戏曲,也喜欢在田埂上追着成片的蝴蝶奔跑、在溪流里抓小鱼小虾。

那时候的她,对未来的想象简单又实在:觉得镇上商店的售货员最神气,“守着满货架的油盐糖醋和日用品,每天迎来送往,日子踏实得很。”初中毕业,又动了学医的心思。“要是能当医生,家里人有个头疼脑热都能照顾,多实用。”

人生的转向,藏在某个不起眼的午后。高三那年夏天,漆成莉坐在老家的沙发上翻报考指南,电视里播放着天气预报节目,望着屏幕上不断变化的城市天气预报,她忽然出了神:“有这么多人关注天气,做这件事,好像还挺有意义的。”一个偶然冒出的念头,让她把“气象学”填成了第一志愿。尽管那时的她还分不清“大气环流”和“季风”,心里却只有一个朴素的想法:“想做一件让很多人受益的事。”

漆成莉最初就读的专业是农业气象。夏天,在南京信息工程大学的藕舫园里,她和同学全神贯注钓龙虾,然后到实验室里认真地解剖。她小心翼翼地将螯足与腹节分开——这是农业气象专业的一节实践课,也是漆成莉第一次真正“用科学的方法观察世界”。

这样的实践,在她的大学生涯里并不少见:手绘天气图、测量土壤温湿度、去中山公园观察植物特性……最让她惊叹的是,面对上万种草本植物,任课老师竟能认出其中90%的品种,准确叫出它们的名字。老师那种信手拈来的熟练与严谨也深深感染着她,让她在潜移默化中逐渐培养起严谨细致的做事风格。那时的她不会想到,20多年后,自己会把这份“细致”搬上太空。

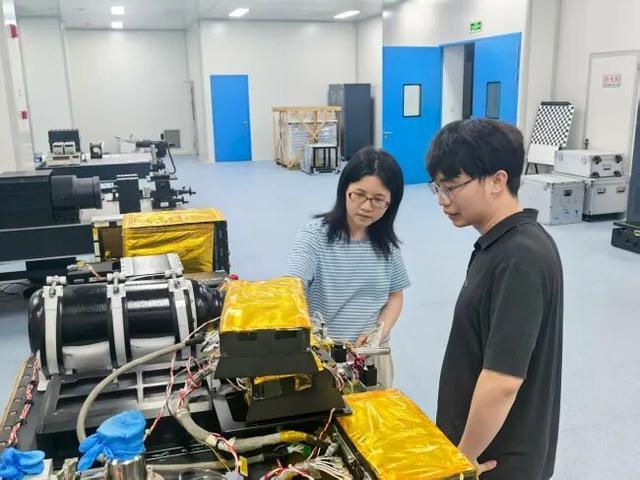

漆成莉工作照受访者供图

大学四年级,漆成莉坐到了卫星遥感课堂里。授课的邱新法老师用自豪的口吻生动讲解气象卫星方面的知识。“卫星能够在几百甚至几万公里的高空位置穿透云层,捕捉大气温湿度、监测地表植被,哪怕是偏远山区的旱情、海洋上的台风雏形,都能被它清晰‘看见’。”漆成莉心里满是震撼:“这简直像科幻小说里的情节。”

1999年5月10日,中国“争气星”风云一号C星发射成功的消息传来,漆成莉在《中国气象报》上看到这则新闻时,内心瞬间被点燃了。“又激动又觉得崇高,当时就下定决心,考研就考这个方向!”她立刻查询气象卫星相关专业和研究生相关情况,而后毅然选择报考中国气象科学研究院大气物理方向,国家卫星气象中心(国家空间天气监测预警中心)(以下简称“卫星中心”)董超华、张文建老师的硕士研究生,投身这一宏伟事业中。

自此,她和气象卫星的故事也正式开启。

“一起见证‘太空眼睛’亮起来”

发射一颗气象卫星要多久?

答案是10余年。以风云系列首星为例,从论证、研发,到发射、在轨测试、交付业务使用,差不多花了十几年的时间,而卫星上的仪器在发射前都要经历无数次“模拟观测”,每一个小小的载荷背后都藏着无数气象工作者殚精竭虑的日夜。

卫星数据从星上原始信号到遥感产品的链条里,定标工作是决定遥感卫星数据能否实现定量应用的核心环节。简单地说,卫星观测的信号值不能被直接使用,需转换成一定的物理量才能科学应用。而定标就是通过在地面及星上建立标准辐射源,将仪器探测到的原始电信号,转化为具有物理意义的辐射量,才能得到大气温度、湿度、地表反射率等遥感产品。只有完成这一步,卫星数据才能真正“说话”,为后续应用提供可靠依据。正因此,多位院士曾说,卫星定标的难度不亚于研制一颗卫星。

2004年,漆成莉加入卫星中心。彼时,正值风云三号卫星研制初期,卫星中心便将风云三号卫星红外分光计(IRAS)的定标业务系统研发这一重任交给了她,这是宝贵的信任与机会,更是巨大的挑战。

工作中的漆成莉受访者供图

这活儿,难在“无先例可依”。作为我国气象卫星首次搭载的红外大气探测仪器,IRAS的设计特性与国外同类仪器有不少差异,遇到的新问题无可参考的经验。就像走在没有路标的荒野上,只能“摸着石头过河”,每一步都要靠自己探索与验证。

这活儿,也难在“看不见摸不着”。仪器在天上,受太阳粒子、空间辐射影响,数据随时可能变。地面实验室里虽然能模拟真空环境,但跟真实的太空比,也差得远。这些看不见的变量,可能让地面测试结果与太空实际运行情况出现偏差,给定标工作带来“不确定性”。

这活儿,却一定不能出错。“每一条数据都必须绝对可靠,哪怕一点点的偏差,都会影响最终结果。”漆成莉将卫星定标比喻成“打造一把精准的刻度尺”的过程。“如果数据不精准,传回的数值信息也可能存在偏差,预报出来的数值结果和重点天气事件发生的强度和位置就不可能准确,甚至造成不可估量的严重后果。”

开发算法、检验精度、每日监测、反馈仪器进行调整改进……自接到任务起,漆成莉在日复一日的钻研中,从各种复杂问题里抽丝剥茧,逐一击破。

仪器在“上天”之前,还需在上海航天八院的地面实验室进行长达两年的地面测试与数据分析,每次仪器测试都要持续几周,甚至一到两个月。那段时间,漆成莉几乎把实验室当成了第二个家。她每周都往上海跑,白天跟仪器方讨论数据,哪个通道的响应值异常,哪个温度点的辐射源不稳,掰开揉碎了分析;晚上回宾馆继续工作,算法模型改了又改,许多个凌晨,窗外已然泛起鱼肚白。

实验不会一次成功,更不会次次成功,但堆积如山的草稿,庞杂繁复的数据、不断调整变化的参数,都似扎下的根须。一旦根深,繁花满枝。

2008年5月27日,风云三号A星发射成功后立刻进入为期半年的在轨测试工作。其间,也恰好赶上她的孕期,克服身体不适,她依然圆满完成IRAS的定标业务系统建设、指标测试、精度评估。当在轨测试结束,卫星投入业务运行,当时怀孕5个月的漆成莉,对还未出生的宝宝说:“咱们一起见证中国的‘太空眼睛’亮起来了。”

“以前我们依赖国外数据,而IRAS是我们自主研发的仪器,正是它,第一次让中国的卫星探测技术与国际先进水平比肩。”

“这门技术不仅‘要攻克’,还要‘超越’”

2015年盛夏的敦煌,正午阳光把戈壁滩烤得发白,地表温度接近50℃,空气里飘着细沙,吸一口都觉得嗓子隐隐发疼。

沙漠深处,有几个移动的小红点。如果视线再拉近一些,就能看到,漆成莉和她的团队成员裹着与暑热似乎不太搭的红色厚实冲锋衣,正“摆弄”着手里的仪器,让探头转向预设的观测方位。

这是在做什么?原来,卫星发射后,定标工作并没有结束。外场定标试验,是为了和天上的气象卫星进行星地同步测量,帮助卫星遥感数据进行校准。

这项工作选择在敦煌进行,是因为定标需要在一个大气干扰少、地表反射率高的地方开展,但这也意味着漆成莉和团队成员要经受“晒、无风、荒无人烟”的考验。

第一次去敦煌,漆成莉“失策”了。她以为穿件薄防晒衣就行,结果半天下来,后背上晒出一串水泡,才知道这叫“低温烫伤”。后来大家都换上厚厚的冲锋衣,衣服里的汗能拧出水,却没人抱怨。

最熬人的是长时间值守。有一次测数据,大家从早上五点待到下午五点,水喝了不少,汗出得更多,衣服湿了又干、干了又湿,可没人抱怨,“就想着数据能准点,再准点”。

这份“较真”,也贯穿在风云气象卫星一次次升级之中。

随着我国风云气象卫星迭代更新,漆成莉所负责的数据预处理工作就要进行相应的提高。风云三号A星的红外仪器只有二十几个通道,到风云三号D星,我国首次为其装载了高光谱大气垂直探测仪,将通道数提升至1370个。

“高光谱红外干涉”属国际上前沿技术。以美国为例,8家顶级研究机构联合攻关,历时五年才成功突破。高光谱仪器在性能上全面超越低光谱设备,但也意味着必须开发全新的辐射和光谱定标方法。这对定标精度提出了近乎苛刻的要求:辐射定标误差不得超过1K,甚至需控制在0.5K以内。仪器结构极其精密复杂,24小时持续运行中,任何微小偏差都可能导致数据谬以千里。

“其他国家有的技术,我们也一定要攻克,还要超越!”2012年,漆成莉主动申请赴国外学习。2015年,她与四五位同事组成了红外高光谱定标攻关团队。彼时,欧美国家同类团队的规模多达几十人,技术研发往往提前十年就已布局。面对如此悬殊的资源和时间差距,漆成莉肩头的压力如山。

漆成莉参加研讨交流受访者供图

仪器的电信号如何转换为光谱,仪器离轴效应如何订正,非线性比较大,冷空污染如何处理……这些问题,成了她日日夜夜攻坚的核心。漆成莉清楚,每一个参数的确定、每一条误差曲线的特征,都决定着太空中卫星的“眼睛”是否明亮。“就像给绣花针穿线,差一点都不行。”于是,四五个人的小团队,在近乎“苦行”的较真钻研中,用三年时间完成了别人眼中“不可能的任务”,开发出具有中国自主知识产权的高光谱地面预处理系统。

2017年风云三号D星发射那天,漆成莉和团队守在监控屏前。当高光谱仪器传回数据,地面系统生成一条1370个通道组成的完美的红外大气光谱曲线,一向冷静的她红了眼眶。这一刻,不仅标志着我国在高光谱大气探测领域空白的填补,更意味着中国在世界气象卫星的定标与定位领域上,取得了至关重要的话语权。

“使命因艰巨而光荣,人生因奋斗而精彩”

9月的北京,秋意刚染黄树梢。

距离风云四号C星升空只剩不到三个月的时间,关乎气象卫星事业的“大考”在即,漆成莉的脚步比往常更急了。

如今的她,已是风云四号卫星地面系统的副总师。办公桌上的日程表密密麻麻:早上8点是地面系统联调会,10点要视频连线上海八院,下午2点又要赶去参加卫星发射预案评审……“以前是‘钻透一个点’,现在得‘顾全一整片’,卫星发射前的大小事,都得盯紧。”

“忙到‘忘记时间’”,是同事们对她最一致的评价。和她从红外高光谱定标时期就并肩作战的胡菊旸,常跟身边人调侃:“现在想找漆总吃顿午饭都难,经常开会要到12点半以后。”这话不假——就连记者的采访,都只能趁她午休和傍晚的片刻间隙,“见缝插针”进行。

工作繁忙,任务难度大,经常要和关键“卡脖子”难题面对面,但漆成莉的“较真劲儿”丝毫未减,总把“仪器也是我的孩子”挂在嘴边,“我得带着它一起成长。再细微的误差,也绝不能放过。”

漆成莉参加研讨交流受访者供图

漆成莉还担任了国际气象卫星交叉比对研究工作组的红外组主席。每年3月,她都会组织各国专家开展学术研讨,讨论卫星数据的比对方法。“以前我们跟国外交流,都是听人家说。现在好了,我们也能主导讨论,让世界看到中国的技术。”说起这些,她的眼里闪着光。

而这份对科研的执着与底气,离不开卫星中心多年来给予的机会与培养、离不开中心搭建的平台。“科研从不是单打独斗,我做的只是卫星中心工作中很小的一部分,真正的力量来自团队。”她认为,个人的工作就像一颗螺丝钉,只有嵌入团队,才能实现其价值。

“漆老师常说,科研没有一帆风顺的,我们只要锚定目标,坚持不懈攻关,就一定能完成。她总是帮我们找到问题的根儿。”漆成莉的学生王俊伟说,现在自己也成了团队里的骨干,而漆老师的那股严谨和韧劲,也影响着他待人做事的准则。

脱下实验服的漆成莉,也向往安静的时光——听听歌、看看书,或是陪家人出门走走。这样的日子总是格外珍贵。她坦言,在家庭和工作之间,自己和团队成员都做过不少牺牲,但“国家这么重视气象卫星,我们作为科研工作者,必须对得起这份信任”。

“天上的星星很多,我们要让中国的风云卫星更亮一些。”她说。

卫星中心机房里的横幅写着:“使命因艰巨而光荣,人生因奋斗而精彩。”漆成莉说,这是她的座右铭,也是她20年来的日常——守着卫星,看着数据,在毫厘之间较劲儿,把中国的“风云”,送到更高更远的天空。

发布:谷星月

审核:段昊书