“翰苑遗珍”展览现场

市民在观看明清书法作品

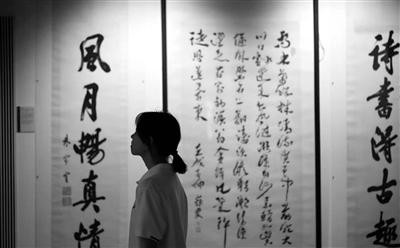

温州文化界人士在参观“风起瓯水”展

温州网讯近日,鹿城区墨池坊迎来书画展览的密集绽放期,“翰苑遗珍—明清进士书画特展”“风起瓯水——花鸟画作品展”两大展览相继开幕,相互呼应,各具特色,为市民带来一场古典与现代交织的艺术盛宴。墨池坊正致力以“中国书画第一坊”的独特文化魅力,成为城市文化的新地标。

翰苑遗珍

六百年的笔墨风流

走进华雅斋美术馆,60位明清进士的65幅书画作品在此静静陈列,每一件都带着岁月沉淀的墨香。从明代郑夏、刘重庆,到清代张书勋、翁同龢、吴大澂、陆润庠等名家手笔,题材涵盖山水、花鸟,形式兼及中堂、立轴、扇面等,构成了一部可触摸的明清文人艺术。

展览中,端庄工整的“馆阁体”书法吸引了众多观众驻足细品。这种书法风格不仅是科举制度的产物,更是清代进士对书写法度的严谨遵循的体现。意境深远的山水画作,生动流露出文人士大夫寄情山水的精神追求。特别值得一提的是那些形式多样的扇面作品,方寸之间尽显风流,成为本次展览的一大亮点。站在这些作品前,观众仿佛能够穿越时空,感受到那些先贤挥毫泼墨时的气韵与风采。

华雅斋美术馆馆长金利华介绍:“温州自古文风鼎盛,明清时期曾涌现出600多名进士。展览中,温籍进士郑夏、孙衣言、孙锵鸣、徐定超、黄绍箕等作品格外引人注目。”谈到举办展览的初衷,金利华说:“我希望通过这些珍贵的墨宝,让市民在家门口也能欣赏到明清时期温籍进士们的书画艺术盛宴,感受到温州深厚的文化底蕴。”

风起瓯水

花鸟画中的温州精神

沿着墨池坊再往里走,便来到了墨池坊8号与23号院,这里分别展出“风起瓯水——花鸟画作品展”的两个部分,两处展馆隔街相望,形成有趣的呼应。与华雅斋的古典韵味不同,这里洋溢着蓬勃的现代气息,展现着当代温州艺术家的创新与探索。展览汇集了60余位中青年艺术家的80余件作品,这些艺术家均受教于中国美术学院,年龄涵盖“60后”至“00后”,展现出艺术代群的代代相传。

漫步于展厅之间,观众仿佛置身于温州自然与人文交织的画卷之中。艺术家们围绕“温州风物”主题,将雁荡山间的奇花异草、瓯江两岸的水鸟游鱼,乃至街巷市井的方物土产,一一绘入画卷。策展人毛雅环说:“我们不仅要展现浙南风物的形貌,更想传递出其背后所承载的温州精神——那份务实兼容、敢为人先的地域气质,通过绘画之笔,捕捉一草一木、一鳞一羽间流淌的文化气脉与生生不息的地域生机。”

特别值得关注的是,这些作品既扎根于传统笔墨,又大胆融入现代表现形式。部分作品在继承中国传统花鸟画精髓的基础上,巧妙吸收西方绘画的构图与色彩理念;还有一些作品尝试将现代设计元素与传统笔墨语言相融合,创造出独具特色的视觉体验。毛雅环进一步阐释:“‘风起瓯水’这个主题,既指地理之风吹拂东瓯山水,也象征着艺术新风在瓯越大地的生发与激荡。这次展览既是对中国花鸟画传统的致敬,也是以学术为基础,用丹青为桥梁,对新时代温州风物人情的集中呈现。”

古巷新声

墨池坊的文化蝶变

今年8月,市委在“五城三园”(千年斗城)建设工作会议上,正式提出将墨池坊打造为“中国书画第一坊”的战略定位,这条千年古巷开始肩负起传承中华书画艺术的新使命。

当市民步出“翰苑遗珍——明清进士书画特展”,转入“风起瓯水——花鸟画作品展”的展厅,仿佛完成了一场跨越六百年的艺术穿越。这两种不同时代的艺术表达在墨池坊相遇,形成了一场意味深长的文化对话。墨池坊作为这场艺术对话的物理载体,其本身就是一个连接古今的文化媒介。青砖黛瓦的传统院落与现代展陈方式相得益彰,既保留了历史建筑的原真性,又赋予了其新的文化功能。

这一文化盛景的背后,是始于2022年的改造提升工程带来的转变。曾经的墨池坊,虽地处温州古城核心区域,却一度门庭冷落。改造项目以“风雅墨池坊、千年东瓯王”为定位,对墨池、玉介园等“一园六景”实施保护性修缮。改造团队秉持“保旧、复旧、饰旧”原则,在保留历史原真性的同时,精心打造出6个各具特色的文化院落,让这条曾经沉寂的古巷重新焕发生机。

如今的墨池坊,不仅实现了街区、景区、社区的有机融合,更成为温州城市有机更新的生动缩影。这里既有青砖黛瓦的传统韵味,又有现代展陈的创新表达,让千年东瓯文脉在当代生活中持续焕发新的生机与活力,展现出传统与现代完美交融的文化新貌。

记者:陈希茜/文受访者/供图