如今,“怀民亦未寝”已成为“神仙友谊”的代名词,许多人发现,我们与千年前的苏轼一样,一样有无眠的夜晚,也一样期盼着“亦未寝”的默契。这并非偶然,那些看似遥远的古典词句,或许也在等待着与现代人心灵同频共振的时刻。

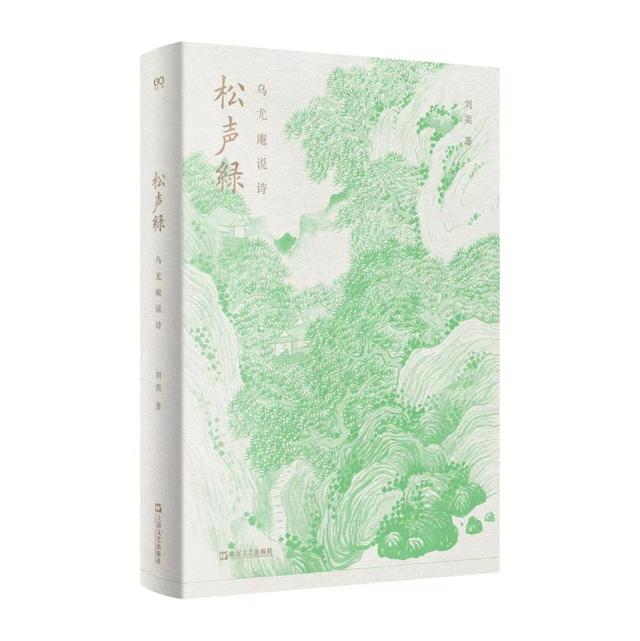

上海大学中文系刘奕教授的《松声绿:乌尤庵说诗》正是这样一本引领我们与古诗对话的指南,他用独特的“元气”视角,重新发现古诗中奔涌的生命力——从《东山》里征人热切的归家之念,到《江雪》中不可磨灭的存在力量,再到鲁迅为《失路将如何》的困境注入现代解答……我们也许会在这份指引中,找到属于自己的“怀民”。

当千年诗意照进现实

上观新闻:今年,不少古诗词在年轻人群体中再度走红。在您的生活中,是否也有这种古今情感的共振瞬间?

刘奕:这样的时刻其实很常见。我印象特别深刻的是讲解阮籍“失路将如何”的那堂课。当我谈到,人生最深的困境不是选错了路——因为“浪子回头金不换”——而是发现自己处在一个无论怎么选都是错的境地时,教室里一位同学悄然落泪。那一刻,阮籍的失落与不甘,穿越一千七百多年的时空,精准地击中了一个现代年轻人的心灵。

这种共鸣不仅发生在课堂,也发生在我自己的阅读体验中。比如苏轼的《和子由渑池怀旧》,年轻时我被前几句打动——“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥”。那种洒脱飘逸,颇有些“挥一挥衣袖,不带走一片云彩”的潇洒之态。但人到中年再读,我的注意力却转向了后四句:“老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。”忽然懂得,这首诗真正动人的或许不是超脱,而是记忆——尽管人生的行迹是雪泥鸿爪,但只要记忆还在,生命中那些值得珍视的时光就不会消失,我也依然从中获得力量。

上观新闻:文本从未改变,但当读者自己的人生境遇改变之后,对同一首诗、同一个诗人都会产生不同的理解。

刘奕:没错。陶渊明也是个很好的例子。十多年前,我在文章里写他“与世界和解”,那时觉得这是一种很高的人生境界。但现在我改变了看法——陶渊明不是与世界和解,他只是接受了这个世界本就不完美这个事实。更进一步的是,他要在这样的世界里开辟出独属于自己的精神领地。这种认知的转变,一方面恰恰说明古诗是活的,它随着我们的生命体验一起成长,为我们提供更深刻、更丰富的人生视角。另一方面也提醒我,用现代语言阐释古典作品时,要时刻留心自己是在进行“转译”,还是在做出新的判断,若是后者,则要更充分地进行论证。

上观新闻:在阅读古诗时,我们时常会产生一种自己也难以言说的动容,这种共鸣是如何产生的?

刘奕:我们每个人的生命都是有限的,却也是独特的,当我们面对不同的人、不同的事、不同的境遇时,所被激发出来的情感与思想,无论是在深度、广度、交织度上都是不一样的。因此,在好的文学作品中,会特别凝练地呈现出一种甚至好几种独特的境遇和感受,而它们对读者的激发,也会因读者的个体差异而不同。有时,哪怕不是一篇作品,而只是其中的一句,这句诗也能因读者的“进入”而获得新生。其实,“怀民亦未寝”这个案例就很有意思,它让我们看到,经典文本始终是年轻人创造情感连接、寻求共鸣的素材,这种“玩梗”就是经典作品生命力的具象化。

古诗何以生生不息

上观新闻:您常用“元气淋漓”来形容您欣赏的诗。对普通读者来说,这个概念可能有些抽象。“元气”究竟指什么?我们该如何感受它?

刘奕:“元气”是我对好诗标准的概括,它包含两个层面。第一层是诗歌内在的贯通气息。《文心雕龙·风骨》说“刚健既实,辉光乃新”,好的诗歌如同展翅的雄鹰,自有腾空的力量,不待外风。古人批评贾岛“有句无篇”,说谢朓“篇末不称”,指的就是这种内在气息的中断。

第二层更重要,是作者生命意志的灌注。我常举《诗经·东山》的例子,它其实就是《小雅》和《采薇》里的“今我来思,雨雪霏霏”这八个字,但诗人却能将其铺展成四章:野外的停驻、家园的荒芜、对妻子的思念、回忆新婚。这种层层递进的铺陈和描写,正是一种喷薄而出的热烈,是一种生命力量的奔涌。

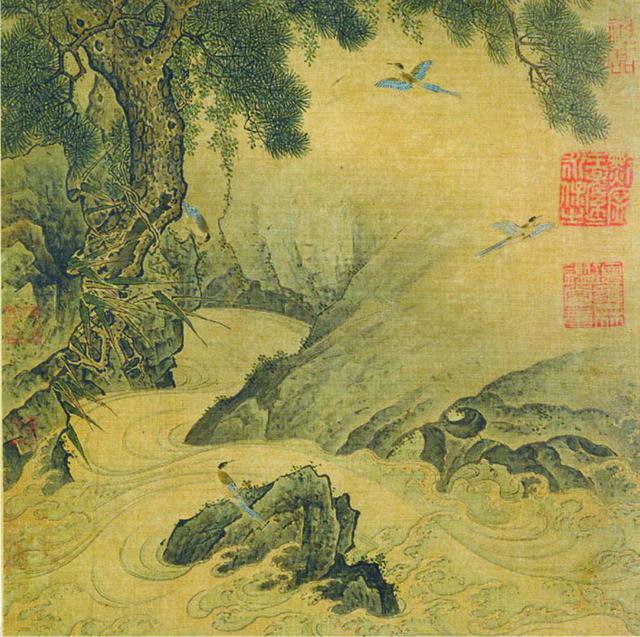

当然,生命意志的展现,也不一定都是热烈的作品。一些看似冷清的诗歌也同样富有“元气”。“千山鸟飞绝,万径人踪灭”——这是何等极致的孤寂与清寒。但在无边的寒冷中,那个“独钓寒江雪”的蓑笠翁,恰恰展现了不可磨灭的生命意志。这让我想到杜甫笔下的“乾坤一腐儒”“天地一沙鸥”,在浩瀚天地间,那个渺小却坚定的“我”,正是元气所在。

松涧山禽图宋佚名

上观新闻:许多经典作品的诞生其实发生在诗人的生命意志受挫时,但在“失路将如何”中,您引入鲁迅来回应古典文人的困境,这种解读不仅新颖,也颇具力量。您是如何想到这种对话方式的?

刘奕:从屈原到清代的诗人,他们在困境中的最佳出路往往是“英雄末路以诗传”。在封建皇权的框架内,他们的选择其实相当有限。鲁迅则站在古今交汇的关口上,他在《野草》题词中写道:“我自爱我的野草,但我憎恶这以野草作装饰的地面。地火在地下运行,奔突;熔岩一旦喷出,将烧尽一切野草,以及乔木,于是并且无可朽腐。”

他甘愿将自己作为献祭,呼唤地火焚毁旧世界。这种决绝,为“失路”这个古典困境提供了全新的解答。我想通过这样的对话告诉读者:我们读古诗,不是为了复制古人的解决方案,而是要以现代的问题意识激活传统,在古今碰撞中寻找属于这个时代的出路。

上观新闻:这种古今对话的视角,是不是您解读其他古典诗词与文人作品时,一以贯之的核心方法?

刘奕:是的。比如在《努力加餐饭》中,我对“弃捐勿复道,努力加餐饭”给出了多种可能的解读:从劝慰自我的妥协,到期待再见的希望,再到暗含讽刺的决绝和超越个人情感的自勉。这种多元解读正是古今对话的体现——我们可以在充分尊重诗歌本意的基础上,用现代的眼光去发掘新的意义。

我们想从作品里得到什么,关键在于我们提出了怎样的问题。如果我们只是成为古典作品的奴隶,匍匐在它们的脚下,让自己的话语成为古人的传声筒,那么读书的意义和乐趣也许就大打折扣了。

上观新闻:您在这本书中用了“重度讨好型人格”这样的现代词语来解读古诗,这是出于什么考虑?

刘奕:用当代语言解释古典,其实古已有之。《毛诗诂训传》中的“诂”,就是用汉代语言解释《诗经》。司马迁引《尚书》时,也会用更易懂的语言改写。至于“讨好型人格”这样的现代心理学概念,虽然古人没有,但这种现象确实存在于古典作品中。用得恰当,可以产生一针见血的效果。

遇到意气相投的诗篇

上观新闻:对中国古典诗歌不太熟悉的读者,面对从先秦到清代的浩繁作品,常常不知从何入手。您有什么建议?

刘奕:选本是最好的向导。从清代蘅塘退士的《唐诗三百首》入门很好,但我们也要明白任何选本都有局限——《唐诗三百首》主要面向儿童,因此李贺的诗一首未选。若想深入,可读沈德潜的《唐诗别裁集》,这是个更丰富的中型选本。此外,他对唐以前诗歌的选本《古诗源》也很经典。

《唐诗别裁集》沈德潜

现当代学者编选的本子中,程千帆夫妇的《古今诗选》有通代视野,朱东润主编的《中国历代文学作品选》则是高校经典教材,注释翔实,很适合想要系统了解古诗的读者。

上观新闻:除了选本,还有什么方法可以帮助我们更好地理解古诗?

刘奕:找到与自己意气相投的古诗,需要方法、耐心,也需要知识体系的相互支撑。我常举温庭筠《商山早行》的例子。“鸡声茅店月,人迹板桥霜”——年轻时只觉得六个意象的组合精妙无比。后来才知道,从地理上看,商山是唐代南方士人进京求官的必经之路。当失意的温庭筠在此遇见更早出发的求官者,“人迹板桥霜”顿时充满了“名利路上我独返”的酸楚。

当然,这种理解需要时间和知识的积累。我喜欢用森林的比喻:我们眼中的树似乎是孤立的,但事实上,树木通过地下的根网相连,一棵树遇险,整片森林都能感知。读书也是如此,当你的知识形成网络后,不同的诗篇就会相互照亮。

另外,我们在读古诗时,往往容易忽视副词、助词类的虚字,但虚字有时能起到四两拨千斤的作用。比如陶渊明《饮酒》其七最后两句:“啸傲东轩下,聊复得此生。”这个“聊复”就很值得品味。“聊”是姑且的意思,它透露了至少两层意思。第一,面对时代的洪流,自我能否保持明清,诗人显然没有那么笃定。第二,“聊”也可以表示动作、行为的短暂、暂时、权宜,它暗示着人生的短暂,更暗示着“得此生”这个行为的暂时性。“聊”字既是一声叹息,透露出一丝不能永恒的遗憾,又是一次轻快的短啸,表达了喜悦与珍惜,得此生的喜悦与对此刻的珍惜。

上观新闻:对于想要在日常生活中读诗的年轻人,您还有什么具体的建议?

刘奕:不要把读诗想得太严肃。我们本科时读《狂人日记》,也会互相开玩笑说“赵家的狗,何以看我两眼”。这种带着玩心的接触,恰恰是经典生命力的体现。

重要的是开始读,并且相信自己的感受。一首诗之所以能打动你,一定是因为它触动了你生命中的某些经验。从这个真实的感受出发,慢慢建立与古诗的联系。也许开始时只是模糊的喜欢,但随着阅读的深入和人生的成长,你会在这条路上遇见更多与你“意气相投”的诗篇,找到属于你自己的“怀民”。

《松声绿:乌尤庵说诗》

刘奕著

上海文艺出版社

栏目主编:王一