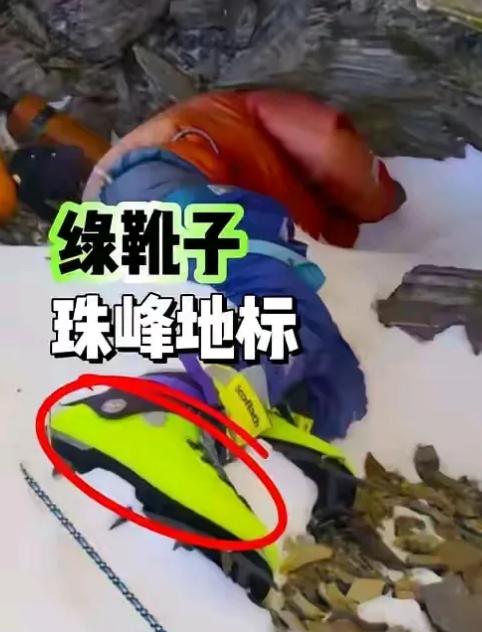

搬运尸体下山要7万美元/具,目前珠峰上有340多具尸体,去年的春季又新增12具遗体。图1的一面小红旗代表一具尸体,越接近峰顶尸体分布越密集。海拔超过8000米后,人体会进入缺氧、严寒、脑水肿风险飙升,一旦倒下几乎无法获救。珠峰是很多人的梦想之地,也是全球海拔最高的“露天坟场”。 如果你在8848米的高空倒下了,很可能就永远躺在那里,不是没人发现你,而是没人能把你带下来,除非你留下一份7万美元的“搬运费”。 珠峰从来不是一座纯粹的山,它是人类梦想和代价的高度合谋,如今,这里不仅是世界之巅,也是最孤独、最昂贵的“坟场”。 别以为山顶风光无限,其实那是一片“尸横遍野”的雪原,在珠峰上,平均每隔几十米就可能遇到一个“永远没下山的人”。 他们穿着鲜艳的登山服,静静地趴在某块岩石下,也可能被半埋在冰雪中,成为后来者的路标。 搬运这些遗体不是不想,是太难,从8000米以上的“死亡区”抬下一具尸体,需要至少四个经验老道的夏尔巴人,配足氧气、绳索、担架,有时还得用滑轮装置一点点拉下山。 时间?少说要五天;风险?中途谁崴了脚、谁缺氧了,那就是双倍的悲剧,每动一次遗体,就是一次命悬一线的“营救”。 所以你要付出的,不只是钱,是命换命的代价,而这笔“搬运费”,起步就是7万美元,换算成人民币超过50万元,还别说,这还只是“基本款”,不含氧气瓶、紧急营地、人员加班费。 很多登山者根本没把这笔钱算进预算,结果就是摔倒在山顶的那一刻起,他们就注定要“长期留宿”在珠峰,用自己的身体变成一块“永久路标”。 你可能以为,珠峰是那种人迹罕至的地方,但近年来它更像是一条堵车的高速公路,2023年,尼泊尔政府发出了近500张登山许可证,登顶窗口期又短,结果大家一窝蜂往上冲。 最夸张的时候,在“希拉里台阶”附近,排队时间超过3小时,那可不是在阳光明媚的公园里拍照留念,而是在零下30度、每口气都像吸铁锈的高海拔雪地里站着。 经验不足的登山者蜂拥而上,只因他们买得起那张1.2万美元的许可证,以为装备齐全就能“买”到梦想,背后的问题,其实是登山商业化带来的“低门槛幻想”。 尼泊尔的旅游收入有很大一部分来自这些许可证,所以政府乐意多发,但发证容易,管控难,结果就是“珠峰堵车+高原夺命”成了双保险。 而最辛苦的夏尔巴人却是整个系统中最容易被忽视的一环,他们是带路人、搬运工、救援者、甚至殡葬工,却往往没有足够的保护机制。 当一个外国富豪登山者丧命时,可能会有国际媒体报道;而当一名夏尔巴人在搬运遗体过程中失踪,他可能只是一行简讯里的“其他”。 珠峰是冰雪的王国,但它也并非恒久不变,全球气候变暖的影响,连这座地球之巅也难以幸免。 昆布冰川在慢慢消退,意味着原本被雪封住的遗体、废弃物、氧气瓶、塑料袋、帐篷残骸,正在重新露面。 谁都没预料到,冰川融化不仅是海平面上升的问题,也是一种“历史反噬”,曾经说好“埋在雪里”的过去,现在在阳光下陆续翻找出来。 尸体的腐败气味能飘出几十米远,而那些被遗弃的登山设备,也成了环保组织的“年度清理目标”。 2018年到2021年,珠峰地区清理出了超过1280吨垃圾,想象一下,一个本该空灵、纯净的雪山环境,现在却成了“高海拔垃圾场”,而随着冰川继续后退,这样的“开盲盒”还会越来越多。 更讽刺的是,珠峰大本营的地理位置也不再安全。原本稳定的营地地基,现在变得越来越不可靠。 尼泊尔方面甚至讨论过把营地位置整体下移,但这意味重新规划、重建路线、重新计算登顶时间,成本巨大,且争议颇多。 珠峰的问题,其实不是单一层面的,它是商业、文化、环保、生命伦理的多重交汇点,人类在这座山上留下的不仅是脚印和梦想,更多的是代价和沉默。 曾几何时,登顶珠峰是极少数人的壮举;现在,它像是一个“高端景点”,只要肯花钱,找个导游,就能申请打卡,但我们是不是也该换个思路了:登山不应只是“上去”,更重要的是“活着下来”。 尼泊尔政府其实也在调整,比如有人提议将许可证收入的一部分用来建立“清运基金”,专门用于搬运遗体、处理垃圾、建立专业救援队伍等,但这些还远远不够。 更重要的,是登山者自己要有“责任感”,不是说你不能追梦,但你得知道,你的梦可能要别人为你“收场”。 当你站在8848米的峰顶自拍时,身下可能是数百具“前辈”的身体,他们曾经和你一样热血,却没能再回到家。 珠峰不是酒店,不提供退房服务,每一次登顶的背后,都有人留下了“不能回头的脚印”。 如果我们不重新审视这场“向上冲刺”的游戏,珠峰终将失去它的神圣,沦为一座昂贵而冷漠的纪念碑,梦想该有代价,但不该是永远没人收的尸体。 信息来源:在全世界最大的露天坟场,200多具遗体无人收尸——新浪新闻