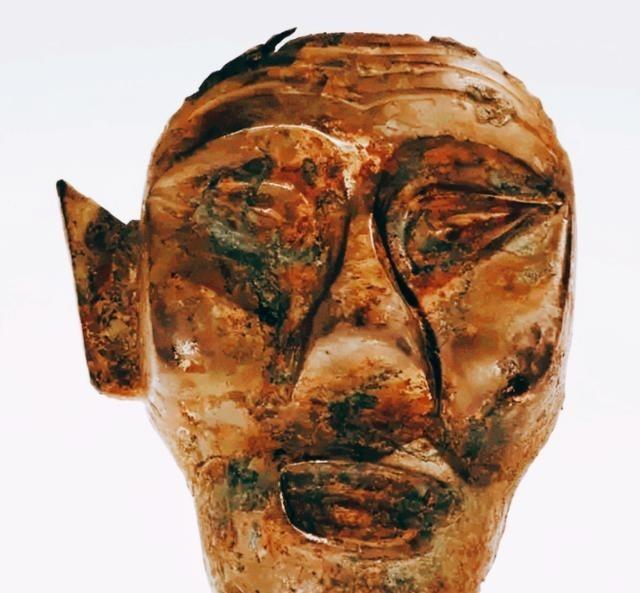

“请中国将满洲归还给韩国!”吉林出土了一件鎏金面具,韩国人看到了这件文物,认为这是满洲属于韩国的证据,并要求中国将满洲领土还给韩国,这到底是怎么回事呢? 一张金面具,竟让韩国一些人喊起了“归还满洲”的口号?还真不是开玩笑。 吉林考古队在松花江流域的一座古墓里,挖出了一件鎏金面具,这原本是扶余国贵族的陪葬品,结果这面具还没进博物馆,就“穿越”到了韩国的电视节目里,成了“韩国历史遗产”的象征。 韩国KBS电视台甚至在节目中喊话说:“这是我们祖先的面具,满洲历史不是中国的历史!”言外之意,中国东北的地盘,应该还给韩国。 这话一出,国际舆论立马炸锅,韩国一边喊“领土归还”,一边举着“历史证据”说事;中国学界则表示:你这不是考古,是“考古式碰瓷”。 一块面具,真能证明整个东北都是韩国的? 其实,这事背后远不止“谁家的文物”这么简单,它牵扯到的是一个更大的问题:东北亚的历史解释权,究竟该由谁来掌握? 吉林出土的这面金面具,出自扶余国贵族墓,扶余国是什么?听起来陌生,但它是中国东北历史上最早的奴隶制国家之一,建于公元前2世纪,核心地带就在今天的吉林市一带。 考古证据显示,扶余与中原王朝联系紧密,长期向汉朝朝贡,甚至连国王的葬礼用品,都是汉朝赏赐的,比如玉衣。 中国文献中早就有扶余的记载,扶余属于汉朝玄菟郡,是正式册封的属地,行政上归中央王朝领导,墓葬中发现的汉式铜镜、丝织品、铁农具等,也都印证了它与中原文化的深度融合。 可韩国那边却另有一套说法,他们认为扶余是“朝鲜民族的祖先”,和高句丽是一脉相承的,甚至有韩国学者说:“扶余是我们文明的源头,东北自然也该是我们领土的一部分。”这就有点“带节奏”了。 先说族源问题,扶余属于濊貊族系,而现代韩国民族的主体,是来自朝鲜半岛南部的三韩部落。 两者在族源、语言、文化上,根本不是一回事。就像你不能因为自己是山东人,就说河南的地也是你家的。 再说高句丽,确实,高句丽出自扶余别支,但这个国家在7世纪被唐朝和新罗联手灭掉后,大量遗民迁入中原,与中国本土深度融合。 后来的朝鲜半岛政权,并没有直接承接高句丽的统治,更谈不上什么“领土继承”,说白了,是韩国人的民族主义情绪加上历史焦虑作祟。 早在2009年,韩国就有议员提出“间岛是韩国故土”,声称图们江以北属于韩国,这套说法在韩国民间也有市场,像“VANK”这样的民间团体,甚至动手伪造古地图,试图在国际上营造“韩国曾统治东北”的舆论氛围。 明清时期中朝边界早就划定,鸭绿江、图们江就是界线,中朝勘界协议也明确写明:延边、间岛等地归属中国,这些东西不是靠一张金面具就能推翻的。 韩国的这套“历史主张”,在国际学术界的反响也不大,大多数历史学者都认为,扶余和高句丽属于中国古代地方政权,而不是独立的民族国家。 文物归属和文化认同不能混为一谈,更不能当作主张领土的“证据”,退一步说,真要按这逻辑来,那罗马帝国的遗迹是不是也该分一分给意大利?埃及金字塔是不是也该按“古文明传承”给其他阿拉伯国家分点股份? 中国学界的态度一直很明确:历史可以研究,但不能被利用,文物是历史证据,不是政治工具。 像吉林这次出土的鎏金面具,是研究扶余文明与中原文化融合的重大发现,真正的价值在于还原历史,而不是制造争议。 韩国部分媒体和学者的做法,其实是在用现代国家观念,去套古代文明,这种“穿越式认领”,不但缺乏学术依据,也容易引发不必要的民族情绪,历史不是某一方的独角戏,它应该是多方对话、共同尊重的过程。 而在这场“面具风波”中,不少韩国学者其实也站出来表态,认为不应将历史问题政治化,韩国国内也有不少理性声音指出:与其争抢文物归属,不如加强中韩学术合作,共同研究东北亚的历史变迁。 如果总是用“谁的祖先是谁”的方式去争论历史,最终只会让真正的历史失去声音,中韩作为一衣带水的邻国,交流合作的空间远比争议要大得多。 吉林的这张面具,是扶余的,也是中国历史的一部分,它的存在,不是为了证明谁的领土,而是让我们更清楚地看见那个被尘封的过去。 国际社会也应避免被“民族主义包装的历史话术”左右,真实的历史需要证据说话,而不是情绪推动。 一块金面具,揭开的不是地界之争,而是文化认同的盲区,历史从不为今人背锅,更不能被当作领土谈判的筹码。 中韩之间,与其争一块墓地,不如共建一段历史,让文物说话,让真相安静落地,是对历史最好的尊重。 信息来源:吉林宝藏:夫余鎏金面具——央视网