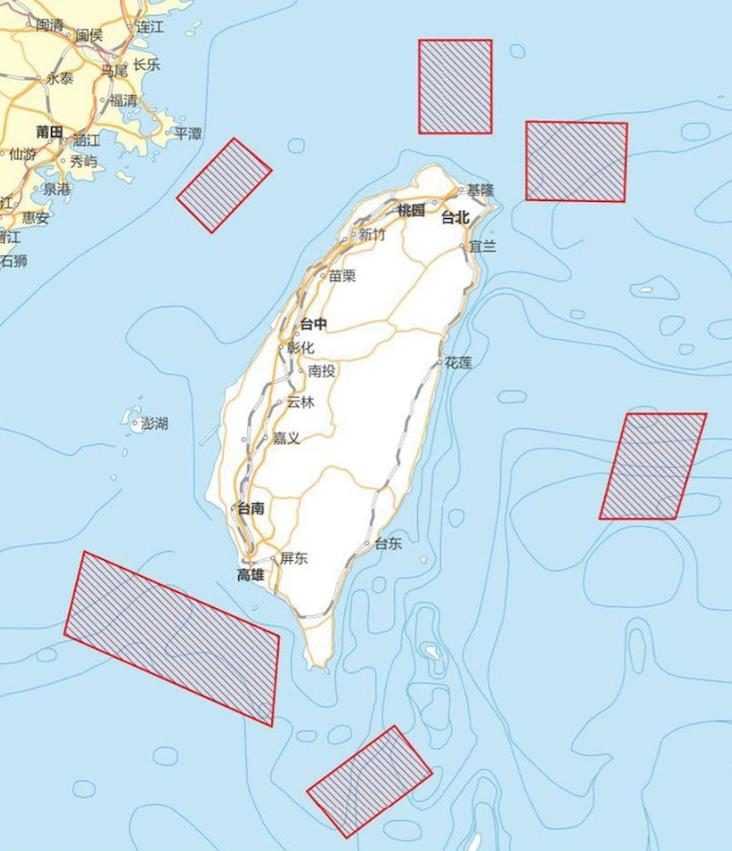

有一个建议:台湾回归后即不设省,也不设任何行政区,而是像美国夏威夷一样,变成特别军事区。 台湾卡在第一岛链正中央的位置,就像西太平洋这把锁的锁芯,谁拿到这把钥匙,谁就能打开通往远洋的大门,并把自家防线向东推出几百公里。 美国从1856年通过《鸟粪岛法》在太平洋岛屿地区获取据点开始,其战略部署历经局部扩张、局部战略扩张、局部维持战略惯性期等阶段,深刻影响了亚太地区的战略格局。 看看夏威夷就知道,这个美国口中的“太平洋心脏”驻扎着美军太平洋总部、太平洋舰队司令部等五大司令部,指挥着近25万兵力、230多艘军舰和1600多架飞机,辖区面积大到9400万平方英里。 珍珠港更是能轻松容纳500多艘各型舰艇,包括庞大的航空母舰。 这种部署让美国在太平洋地区拥有了强大的威慑力和快速反应能力,而台湾的地理位置对于中国而言,其战略意义比夏威夷对美国而言更为关键。 将台湾设为特别军事区,相当于直接把前沿指挥所和综合性海上堡垒建在了关键位置,其带来的防御纵深和战略主动性是显而易见的。 从打破封锁的角度看,特别军事区的设立能直接破解所谓的“第一岛链”束缚。 美国自冷战结束后,一直将“岛链”视作称霸太平洋、压缩对手战略空间的主要手段。 台湾恰恰处于第一岛链的核心环节。 一旦台湾成为特别军事区,中国海军和空军就能更便捷地进入太平洋深海区域,有效突破第一岛链的封锁。 这就像把一直被别人卡住的门推开了一半,活动空间立刻大增。 可以参考美军在关岛的部署,那里作为未合并领土,70%的军事设施直接由五角大楼管辖,实现了关键基础设施的绝对控制。 在台湾,也可以将花莲、左营等基地连成“环岛防御链”,形成强大的防空、反导、反潜体系。 历史上,康熙年间施琅收复台湾后,就深刻改变了东南海疆的战略态势,今天的特别军事区设想可以说是现代条件下的战略继承与升级。 有人可能会担心军事化管理会扼杀经济活力,但这其实是多虑了。 看看夏威夷,它既是军事重镇,又是世界闻名的旅游天堂。 珍珠港海军基地直接雇佣了3.5万名军人和文职人员,周边衍生出的餐饮、维修、物流等产业又创造了10万个就业岗位。 这种“军事经济”模式证明了军事存在与民生发展可以相辅相成。 台湾若设立特别军事区,假设驻军规模达到10万人,仅军人薪资和日常消费就能带来每年至少2000亿元新台币的直接经济注入。 这还没算上军事基建投入带来的技术外溢和对当地产业的拉动。 台湾领先的半导体产业(比如新竹科学园区)、高雄和基隆的港口资源、台东和花莲的旅游资源,完全可以在安全稳定的环境下继续发展,甚至吸引更多投资。 这就像给台湾装了一个“安全罩”和“经济助推器”的组合装置,军事需求带动基础建设,稳定环境吸引投资,形成良性循环。 至于治理模式,完全不必僵化地理解为纯粹的军事管制。 可以参考美国在夏威夷的经验,那里既是美国的一个州,同时也承载着至关重要的军事职能。 在台湾,完全可以采取“军事中央直管,民事地方自治”的灵活安排。 军事、外交等核心权力由中央直接掌控,确保国防安全无虞;而教育、医疗、文化等民生事务,则可以交由台湾同胞自己管理。 这种模式既保证了中央对战略要地的绝对控制,又能减少对当地居民日常生活的影响,甚至为两岸更深层次的融合留出缓冲和探索的空间。 这种思路也类似于美国在日本冲绳的基地管理方式,基地内部适用美军条例,但周边民事由当地管理。 初期可以采取“软着陆”,重点保障安全稳定,随后逐步放宽政策,促进交流融合。 从更宏观的亚太格局来看,台湾特别军事区的设立将是一个重塑区域平衡的战略支点。 美国经常派军舰穿越台湾海峡,进行所谓的“自由航行”,本身就是利用台湾问题作为牵制中国的筹码。 一旦台湾成为特别军事区,中国就能在此常态化部署必要的防御力量,这对于抵御外部军事威胁、维护国家主权和领土完整至关重要。 这不仅能从根本上切断外部势力干涉的军事通道,也能有效震慑岛内“台独”分裂势力,防止其破坏台海和平稳定。 越来越多的台湾同胞已经认识到“台独”是绝路、外人靠不住。 特别军事区的设置,正是为了从根本上确保台海和平,让台湾同胞能够安心享受发展红利,不再被政治操弄所裹挟。 总而言之,将台湾回归后设为特别军事区,是基于其无可替代的地缘战略价值的现实考量。 它绝非要将台湾与大陆割裂,恰恰相反,是为了更好地保障两岸同胞的共同安全和长远发展,让台湾真正成为连接大陆与太平洋的安全枢纽,成为巩固国门、稳定区域的定海神针。