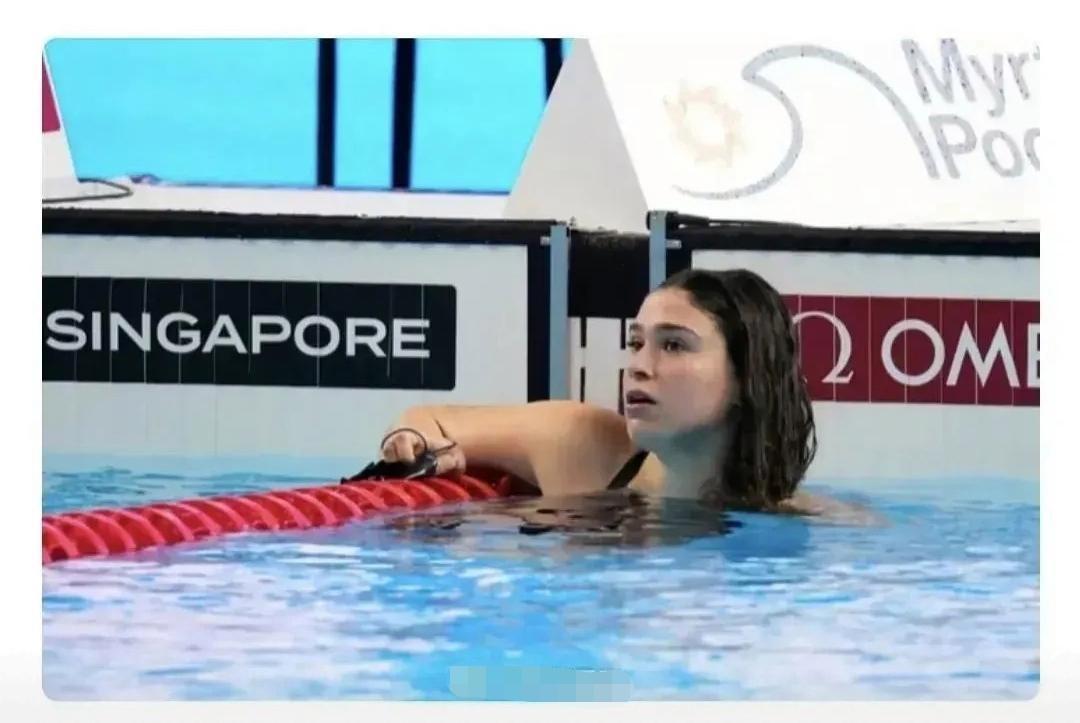

意大利愤怒了,好不容易培养出来的世界冠军,就这么在新加坡毁了! 皮拉托的名字,过去几年在国际泳坛算得上是响当当的,2022年她拿下世锦赛金牌时,意大利媒体一夜之间把她捧成了“泳池女神”,但这次的“机场事件”,让这顶光环差点变成“光头”。 根据新加坡警方披露的信息,她和23岁的队友塔兰蒂诺,在樟宜机场免税店“合作”偷了几瓶精油和化妆品。 说是“合作”,其实更像是“被带节奏”:监控显示塔兰蒂诺把东西塞进了皮拉托的包,两人还互相挡视线,配合得挺默契。 问题是,新加坡的安检系统不是吃素的,机场商铺装的摄像头几乎可以识别你的心跳,四人代表团被当场扣留,哪怕有两个没动手的,也一起被怀疑“团伙作案”,场面一度很尴尬。 这边新加坡警察铁面无情,那边意大利外交部坐不住了,副总理兼外长塔亚尼亲自拨电话,才把人从警局里“捞”了出来。 但这事儿,哪怕你人放出来了,影响也已经像墨水滴进清水里,渗透开了。 意大利游泳界这几年为了冲击奥运,投入了不少资源,像皮拉托这样的年轻天才,从青训到国家队,光是教练和心理辅导就配了三套。你说现在这种事情一出,是该冷处理、冷静观察?还是一刀切、杀鸡儆猴? 最终的决定是,两人禁赛90天,错过年底的欧洲短池锦标赛。从表面上看,这是个“适中”的决定,既没有让她彻底断送奥运之路,也明确了“犯错就得付出代价”的态度。但舆论并不买账。 一方面,有人认为处罚太轻,觉得国家队在“护犊子”;另一方面,也有人为她喊冤,觉得她是被带坏的,是个“被陷害的天使”。 皮拉托本人在社交媒体上发了条声明,说“这一切并非出于我本意”。说得模模糊糊,连“对不起”都没一句,立马引发了更大范围的质疑。 队友托马斯·切孔甚至在社交平台调侃说:“她连我的泳帽都偷了。”虽然帖子一分钟后就被删了,但这种“队内玩笑”也暴露出团队内部的裂痕。 对皮拉托来说,禁赛不是最可怕的,可怕的是她的公众形象已经崩了。在这个时代,公众形象一旦塌方,很难再原地重建。 皮拉托的故事,其实是个典型的“跑得太快,摔得更狠”的案例。20岁的她,天赋异禀,速度惊人。 但心理年龄显然还没跟上她的成绩单。成名太早、关注太多、诱惑太近,这些看不见的“水流”,才是真正让她失足的暗礁。 不只是她,近年来,国际体坛“年少得志”的案例越来越多,尤其是在社交媒体的推动下,运动员从比赛场走到聚光灯下的速度越来越快。但他们真的准备好面对这些目光了吗? 美国体操名将拜尔斯曾在东京奥运会中途退赛,原因不是伤病,是心理压力过大。日本花滑王子羽生结弦,自退役后也坦言,职业运动员的压力并不只是训练和比赛,更多是“必须完美”的社会期待。 皮拉托的问题,并不是她偷了什么,而是她还没学会如何在“被看见”的世界里生活。 而意大利游泳联合会这次的“有限处理”,其实也暴露出一个更大的问题,我们该如何培养一个不仅游得快、还活得好的人才?体育不只是金牌的堆砌,更是人格的锤炼。 我们不能因为她犯了错就把她一棍子打死,但也不能因为她是世界冠军,就给她开绿灯。体育圈从来不缺“跌倒再爬起”的故事,但能成功翻身的,都是那些真的学会了“疼痛”的人。 皮拉托要想真正走出阴影,靠的不是一次澄清声明,也不是几场漂亮的翻身比赛,而是从此以后在每一个细节上都更加自律。对她来说,真正的比赛也许才刚刚开始。 更现实的是,洛杉矶奥运会不到三年了,她要想重回巅峰,不仅技术上要继续提升,还得努力让公众重新相信她值得被支持。这不是件容易的事,尤其是在这个对公众人物“零容忍”的时代。 意大利方面也必须趁这次事件好好反思,怎么在体育培养体系中加入更多心理建设和道德教育。否则,下一个皮拉托事件,迟早还会再来。 皮拉托这次“翻车”,最讽刺的地方就在于,不是输在泳池,而是输在机场。不是被对手击败,而是被自己打败。她不是第一个在成名之后迷失方向的年轻人,也不会是最后一个。 但这次事件,确实像一记警钟,响在了意大利,也响在了整个国际体坛。冠军的头衔再光鲜,也无法遮住一次低级的失误。真正的冠军,从来不只是成绩,更是品格。 皮拉托有机会翻身,但只有当她真正理解自己错在哪,才可能走得更远。否则,再多的奖牌,也只是“浮在水面上的泡沫”。 信息来源:在机场偷窃化妆品,知名世界冠军被抓,处罚公布!——上观新闻