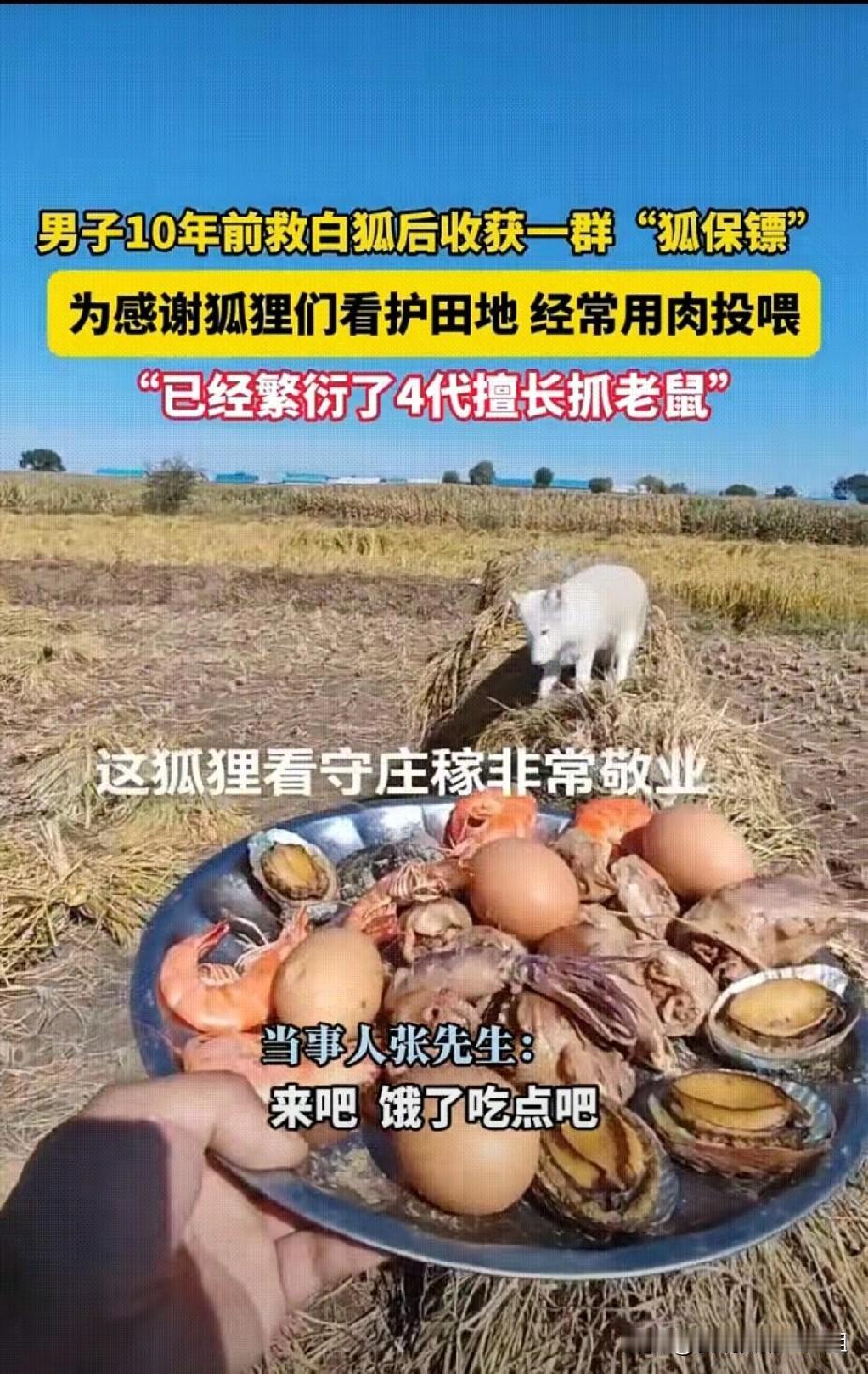

2014 年,黑龙江五常张先生,在山上救了两只受伤白狐,伤愈后的白狐,被放归,白狐没走,却在张先生家的附近安了家,十年过去,自然繁衍到了第四代。 谁也没想到,当初一个单纯的善举,竟为张先生换来了一群特殊的“农田保镖”。这些白狐和它们的后代活跃在张先生的田地周围,行动敏捷,目光敏锐,自发承担起了守护庄稼的职责。它们尤其擅长捕捉偷吃粮食的老鼠和破坏庄稼的害虫,有时候一晚上能逮十几只田鼠,据张先生估算,这让他家的稻田每年能减少约三成的鼠害损失,庄稼年年丰收。为了感谢这群灵性的伙伴,张先生也时常准备丰盛的食物,如鸡架、鸡肉、狗粮,甚至偶尔还会有鸡蛋和螃蟹这样的“豪华加餐”,隔三岔五就到田边喂它们。十年的相处让他们之间形成了深厚的默契,只要张先生扛着锄头走向田地,领头的白狐便会从草丛中钻出来,亲昵地轻咬他的裤脚引路,如果张先生偶尔忘了送饭,它们甚至会跑到家中“拜访”。这段奇妙的缘分被张先生用视频记录下来分享到网上,吸引了77万粉丝关注,无数网友被这个现实版的“聊斋”故事所温暖,感慨这是善良得到的美好回报,展现了人与自然和谐相处的动人画卷。 然而,当我们为这个温暖故事喝彩时,也需要一点冷静的思考。我们欣赏这种“好人有好报”的圆满结局,但不能简单地将“好报”等同于物质或直接的利益回馈。张先生当初救白狐,纯粹是出于对生命的怜悯,绝非预知未来能获得一群“狐保镖”。他的可贵之处正在于这份不图回报的纯粹善意。如果救助时就算计着未来的回报,那善行本身就变了味道。事实上,生活中很多善举可能并没有如此戏剧性的“现世报”,甚至可能意味着付出和牺牲。就像浙江湖州的“最美保安”李迎福,为救跳楼女子导致终身瘫痪;或者宁波的徐惠明,三十年间无私照顾非亲非故的孤寡老人并为她养老送终。他们的善行并非因为预期了某种“好报”才显得崇高。助人本身带来的精神满足、社会正气的弘扬、良好家风的传承,这些本身就是一种更深远、更珍贵的“好报”。我们要倡导和支持的是“好人有好报”的制度化保障,比如湖州市探索建立的“好人有好报”慈善关爱基金和帮扶生活困难道德模范的长效机制,让行善者不致“流血又流泪”,而不是去宣扬和期待每一个善行都必须立刻获得等值的利益回报。张先生与白狐的故事之所以美好,恰恰在于它的自然发生和双向奔赴,而非一场精心的利益交换。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

评论列表