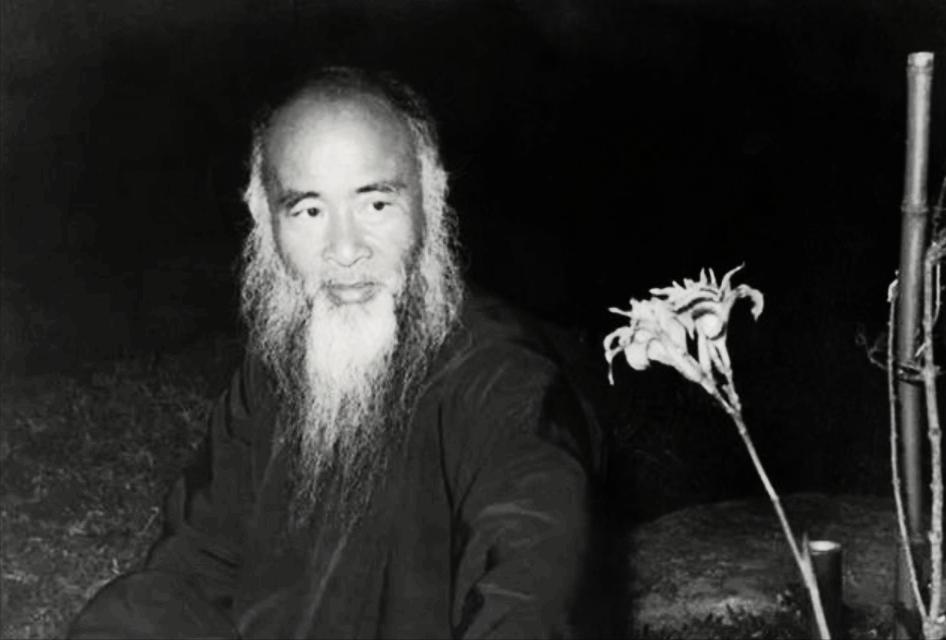

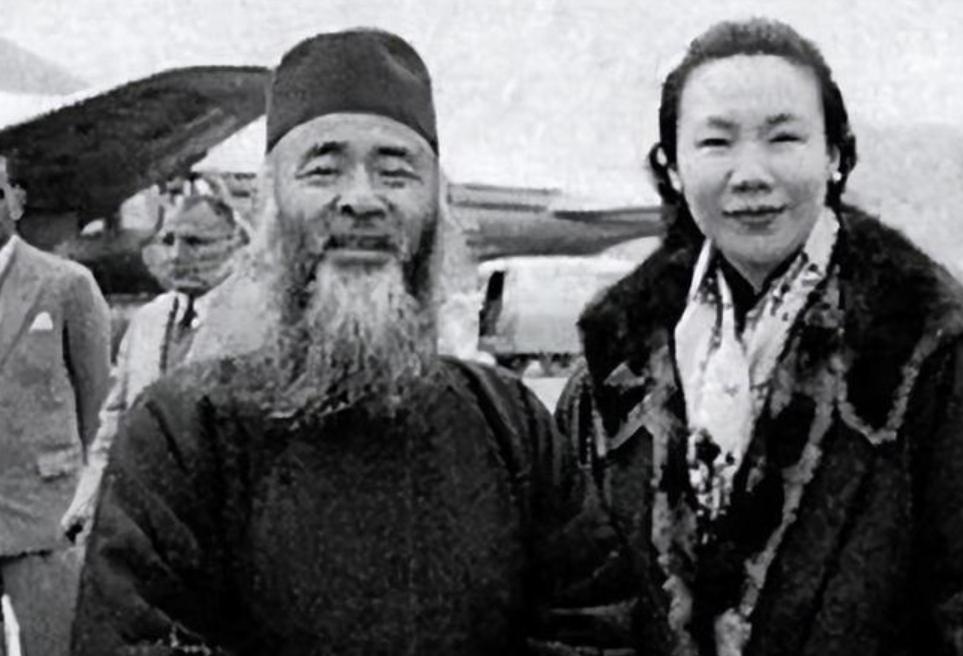

1983年,84岁张大千在台北荣总病房病逝,他的遗嘱很快在报纸公布,令人惊讶的是,张大千将遗产分为了16份,其中15份是给陪伴张大千到最后的徐雯波和14位子女,余下一份,则给了一位远在北京的孤独老妇杨宛君。 1983年,张大千撒手人寰,留下的是一张被国际拍卖行争抢的画作清单,也是一份让人浮想联翩的遗嘱。 要说张大千的画值钱,这不是新鲜事,他的一幅《庐山图》拍出2.5亿港元,几乎能在东京买下半条街,但他死后最贵的,可能不是那幅画,而是他那张遗嘱。 遗嘱里最“不合逻辑”的地方,是那一份给了杨宛君,她不是情人,不是妻子,也不是血亲,就是个在北京生活的普通老年女性。 可这一份遗产,把她从平凡的生活里一下子拽进了众人关注的漩涡中,当时很多人猜测,这是不是张大千晚年的“秘密情人”?是不是他在大陆还有个私生子?但真相远比八卦更复杂,更让人唏嘘。 杨宛君年轻时是四川美术学院的学生,后来被调到敦煌研究所工作,负责保管和修复壁画资料。 而张大千早在1940年左右就在敦煌待过几年,临摹了上百幅壁画,影响了他此后的整个艺术风格。 两人就是在那个时候认识的,她负责归档,他负责画画,一个是记录历史的人,一个是被历史记录的人。 1949年后,张大千去了台湾,再后来旅居巴西、美国,一生在外漂泊,杨宛君则留在大陆,经历文革、改革开放,始终守着那些张大千留下的敦煌画稿,她像守旧照片一样守着那段几乎被时间遗忘的记忆。 张大千在台北临终时,杨宛君还在北京的胡同里过着简朴的生活。她不知道,自己会出现在那份遗嘱里,像一道迟来的问候,跨越了整整40年的沉默。 有人说,张大千这一份是“情债”,也有人说是“画债”,杨宛君曾保管过张大千270多幅敦煌临摹画,很多后来捐给了国家,现藏于中国美术馆。 按现在的市场价,这批画保守估值超过10亿人民币,相比之下,那份遗产,不过是杯水车薪,但她收下的,可能不是钱,而是一个迟来的认可。 1980年代,台湾和大陆还没有实现通邮通航,两岸信息封锁,张大千那时候已经是“亚洲毕加索”,而杨宛君不过是北京一个退休美术工作者,没人知道她曾经参与过那段敦煌画卷的整理和保存。 直到文史档案馆公开了杨宛君的部分书信,她在信里写:“我一直不敢去看他画的《长江万里图》,怕看到自己在里面。” 这句话比任何评论都更有重量,那份遗嘱,不是金钱的分割,更像是一封迟到的情书,而张大千的画里,晚年总是山水迷蒙,远近模糊。 他画的不是山水,是乡愁,是他没能回去的那片土地,和没能再见的人,这1/16,是他给过往的一个交代,也是对自己一生漂泊的一个低语。 张大千的遗嘱,不只是他个人的事,它让我们重新思考一个艺术家留下的到底是什么,是拍卖场上的天价作品,还是那些被历史、被制度、被战争冲散的人与人之间的联系? 艺术家的光环背后,总有一些无名者默默付出,她们不是创作者,却常常是最了解作品的人。可在拍卖场上,她们没有名字;在博物馆的标签上,她们也没有署名。 直到杨宛君的名字,出现在张大千的遗嘱里,这就像是给所有“无名女性”一个迟到的致敬,她们或许没有画笔,但守护了许多画下的灵魂。 这让那份遗嘱不再只是家事,而是一个时代的切片,张大千的遗嘱,是他人生的最后一幅“画”,看似冷冰冰的数字分配,其实藏着太多情感的叠影。 它让我们看到,在政治、艺术、历史的洪流中,个人的情感并未被湮没,杨宛君收下的,不只是1/16的遗产,更是一份来自历史深处的认可。 而张大千留给世界的,不只是画作,更是一个“离散者”如何在记忆中寻找归属的故事,这段跨越时空的情感,不需要被浪漫化,也不必被神话,它只需要被看见,被记住。 就像张大千曾说过的那句:“一笔一画,皆是心事。”他的遗嘱,何尝不是? 信息来源:张大千与北国佳人杨宛君.——福州晚报