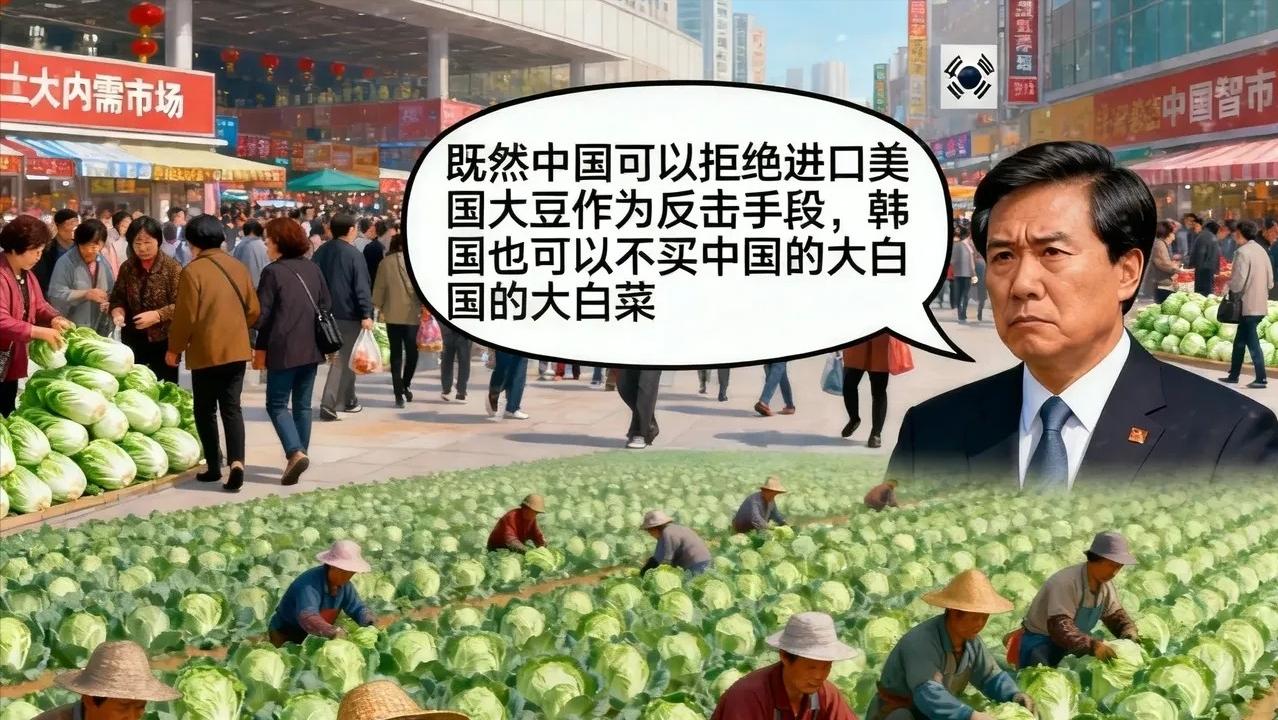

韩国某智库称:“既然中国可以拒绝进口美国大豆作为反击手段,韩国也可以不买中国的大白菜”。 若韩方真的停止进口,中国庞大的内需市场完全能够消化这部分产量,不会对国内产业造成实质影响,反观韩国,情况就紧张多了。 泡菜,是韩国餐桌上最日常、最离不开的存在,但2025年这场“白菜风波”,却让韩国人对泡菜的执念和现实之间的差距,暴露得一干二净。 事情是从一场“菜荒”开始的,2024年到2025年,韩国遭遇极端气候,白菜大幅减产,价格一路飙升,一棵白菜炒到80元人民币,成了“吃不起的奢侈品”。 韩国人一边感叹“泡菜都快吃不起了”,一边又有智库跳出来说:“既然中国能用大豆卡美国的脖子,那我们也能用白菜回敬中国。” 听起来好像挺提气,但现实却啪啪打脸,韩国一试图断掉中国白菜的进口,市场立刻乱了套。首尔超市白菜断货,学校食堂干脆把泡菜从菜单撤下,普通家庭只能排队抢购,韩国政府不得不临时从中国加急进口200吨白菜,还根本不够用。 更扎心的是,韩国自家种出来的白菜,成本高得离谱,一公斤泡菜成本接近90元,而用中国白菜只要15元。 这账一算清楚,喊口号的人开始闭嘴,排队买白菜的队伍却越排越长。可见,情绪可以短暂热血,市场才是最冷静的裁判。 说到底,这不是一场白菜买不买的问题,而是韩国农业结构自己“瘸腿”的后果,韩国国土面积本就有限,耕地面积只占全国的17%。 年轻人不愿下地,农业人口严重老龄化,60岁以上的农民超过一半。再加上气候变化越来越频繁,极端高温、暴雨让白菜种植越来越难。 曾经种白菜的高山地带,从20年前的将近9000公顷,缩减到如今的不到4000公顷,未来还会继续缩水。 这么一来,一旦遇上天灾,韩国本地就无法自给,进口成了唯一的出路。而这唯一的出路,几乎全靠中国,韩国每年消费200万吨白菜,其中超过20万吨靠进口,99%来自中国。 所以,别看喊得响,真要“断供”,韩国自己最先受不了。这不是“谁怕谁”的问题,是“谁能撑得住”的问题。 中国一年产白菜超过1亿吨,对韩出口连零头都算不上,哪怕韩国真停买,中国内需市场也能轻松消化。而韩国呢,一旦断了中国白菜,泡菜厂连锅都下不了。 很多人总喜欢把国际贸易看成一场“你来我往”的较劲游戏,但现实不是棋盘,而是厨房。你可以不买中国的白菜,但你就得自己种、自己洗、自己腌。 问题是,你有足够的地吗?有足够的劳动力吗?你能忍受白菜价格翻三倍、泡菜店关门吗? 中国和美国的贸易摩擦中,中国拒绝进口美国大豆,是因为自己能消化国内产能,也能从别的国家替代,而韩国想效仿,却忘了最关键的一点:你得有“备胎”,你得有底气。 中国的农业结构虽然也面临挑战,但优势是全面的:耕地多、产量高、气候适应性强、产业链完整。 从育苗到加工,从冷链运输到出口通道,一整套系统成熟得像流水线。别看白菜不起眼,它背后是一整套工业化、规模化、体系化的支撑,而韩国的农业,更多还是依靠传统耕作和家庭农场,抗风险能力差得多。 更别说,像山东平度这种“白菜之乡”,每天能产上千吨泡菜,专门供应韩国市场。一旦韩国真不买了,这些白菜也不会烂在地里,国内市场依然照单全收。这就是差距。 这场“白菜闹剧”,其实是一个小切口,看得却是大格局,全球化不是“谁不买谁”的游戏,而是“谁能承受代价”的考验。 在供应链中,谁更有弹性,谁就更有发言权。喊“断供”容易,真正能承受“断供”后果的,才是真正的强者。 韩国的选择,其实并不少,可以发展农业科技,提高自给率;可以引导年轻人返乡务农;也可以拓宽进口渠道,避免过度依赖单一市场。 但这些路,哪一条都不是靠口号能走通的。现实不会因为你喊了两句爱国,就给你白菜吃。 对中国来说,保持农业稳定、保障内需市场的同时,也继续稳住出口节奏,就是最大的底气,别小看一颗白菜,它背后是几亿农民的饭碗,是整个产业链的韧性,是应对国际博弈时不慌不忙的从容。 韩国想用白菜做筹码,结果打了一手烂牌,国际贸易不是情绪的竞技场,而是实力的试金石。中国的底气,不在于能不能断供,而在于根本不怕被断。 从泡菜这件小事中,看清贸易这件大事,也许比喊多少口号都更重要。因为吃得起泡菜的国家,才有资格谈博弈的胜负。 信息来源:韩国可能再次爆发白菜危机——观威海