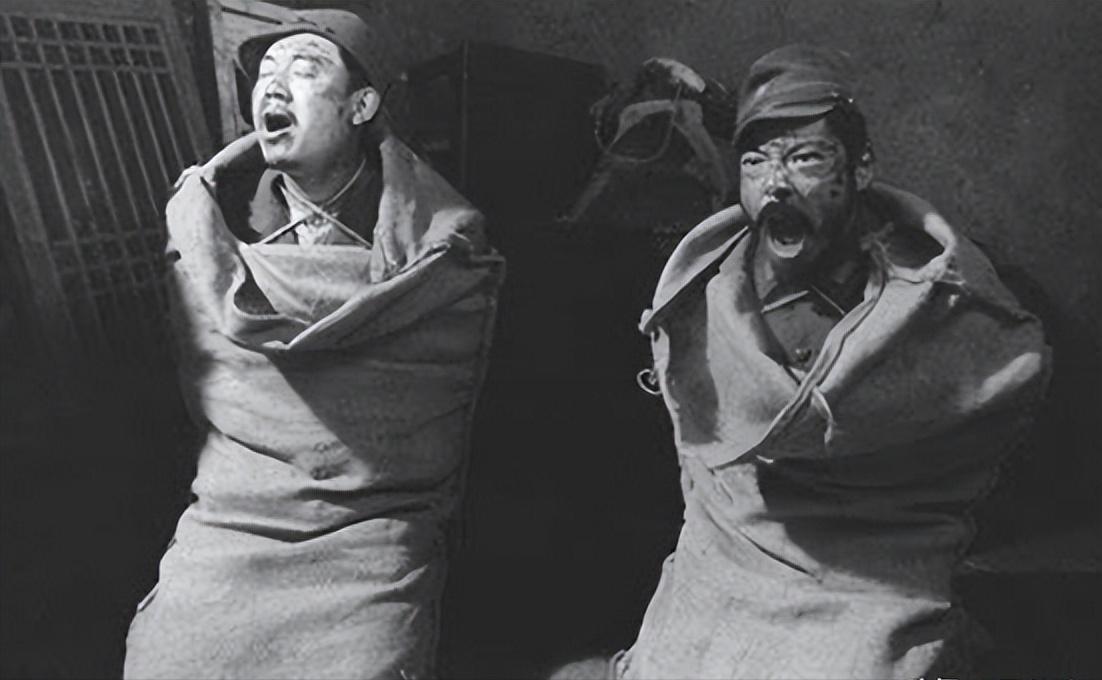

[太阳]1942年,八路军战士扛着两个麻袋回到司令部,秦基伟一听抓到日军俘虏,高兴不已,可刚打开麻袋,他被气的直拍桌子。 对于抗日战争时期的日军来说,武士道精神就是一切,它要求对天皇和长官绝对服从,更要求一种“敢死”的决绝。 这种精神被官方文件《战阵训》白纸黑字地固化下来:战败不许投降,必须以死殉国,被俘,被认为是无法洗刷的奇耻大辱。 在这种文化下,剖腹自尽成了维护最后尊严的唯一选择,甚至有“100小时不归队即视为阵亡”的规定,直接断了士兵假装失踪求生的念想,一旦“阵亡”名字被送进靖国神社,就算活着回来,也得自己了断。 然而,1942年下半年的太行山根据地,八路军最渴望的东西,恰恰就是这么一个被日军视为“耻辱”的活俘虏。 一份紧急情报显示,华北日军正策划一场大规模扫荡,可具体时间、兵力、主攻方向这些要命的细节,却一片空白,要活下去,就必须搞到情报,要搞到情报,就必须抓个舌头。 一个活着的日本兵,尤其是军官,在八路军眼中成了无价的战略资产,但这几乎是个不可能完成的任务,数百万侵华日军,最终被俘的不过区区数千人,这个悬殊的比例本身就说明了一切。 最初的尝试,以一种惨痛的方式证明了这点,一分区司令员秦基伟下了死命令,一个月内必须抓到活口,侦察连不辱使命,还真就活捉了两个,战士们怕他们乱动,用麻袋一套就往回扛,结果呢?一个失血过多,一个被堵嘴憋死了。 秦基伟气得火冒三丈,但冷静下来,他明白了问题在哪,这不是战士们的错,根源在于敌人那种被俘后立刻寻死的疯狂,你越是想控制他,他越是跟你玩命,靠蛮力捆绑,根本行不通,战术必须升级。 这一次,秦基伟决定亲自带队,他只带了一个排,行动地点就选在了日军所谓的“模范县”,最危险的地方,往往也最容易让人放松警惕,他们没带什么重武器,反而准备了一根木桩和一捆麻绳,工具看着原始,却都是针对敌人心理设计的。 小队在高粱地里挖好陷阱,埋伏在两个日军据点之间的小路上,硬是等了一天一夜,终于,一个骑着毛驴驮着粮食的日军士兵慢悠悠地过来了,状态十分松懈,人一掉进陷阱,行动开始了,全程不到一分钟。 秦基伟第一个冲上去,用粗布死死塞住他的嘴,战士们则手脚麻利地捆住他的四肢,让他连咬舌自尽的机会都没有,最后,他们干脆把这个俘虏像物品一样固定在木桩上,几个人抬着就走,方法看着笨拙,却是唯一能保证他活着抵达根据地的办法。 这个士兵身上并没有搜出什么机密文件,但在根据地,八路军没有用刑,而是通过耐心的劝说和教育,最终让他吐露了日军的一些机密,这些情报,帮了八路军天大的忙。 这次成功的俘虏行动,其影响远不止于此,一个日本兵被活捉的消息在敌军中传开,极大地动摇了他们的心理防线,让他们的行动收敛忌惮了许多,这场围绕一个俘虏的战斗,早已超越了情报本身,成了一场漂亮的心理战。 日本投降后,这名俘虏被遣返回国,他能活下来,本身就是对那种逼迫士兵去死的军国主义文化的巨大讽刺,也正是因为有秦基伟这样既有勇气,又懂谋略的指挥官,胜利的天平才会最终倾斜。 信息来源:文化之窗《秦基伟抓俘虏的故事》