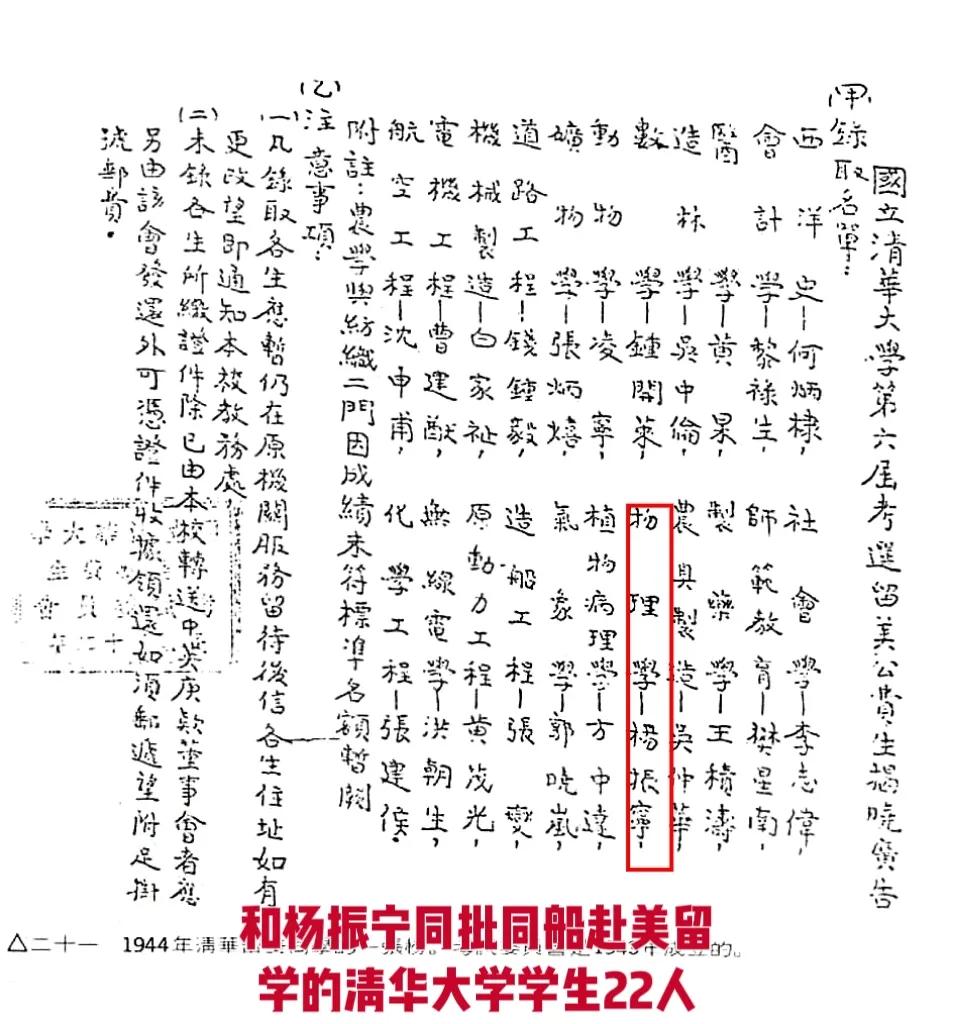

那张1945年清华22人留美榜单,哪是名单啊,分明是烽火年代里中国的“希望火种”!这群和杨振宁同船赴美、平均年龄才20岁的年轻人,在四层叠床、连坐起身都难的统舱里挤了几十天,心里揣着的不是个人前途,是战乱中“学好本领救中国”的执念。 他们的求学路从一开始就浸着苦难。杨振宁带着母亲织的唯一白毛背心,在加尔各答等船时却果断寄回昆明给弟弟们穿;整船几千美国兵里,他们挤在最底层统舱,面对递来的扑克只当没看见——不是不懂人情,是骨子里的韧劲不允许浪费半点光阴。这群从西南联大走出来的学霸,早把“刚毅坚卓”刻进了骨子里,杨振宁跳级考大学、毕业后先教书攒经验,不过是他们的缩影。 更动人的是后来的选择与坚守。有人像杨振宁那样,在物理界闯出一片天,即便入了美籍仍被父亲那句“有生应感国恩宏”牵绊,晚年终究回国定居,成了清华园里的“指路松”;有人毕业后冲破阻挠毅然归国,在军工、科研领域白手起家,把在美国学的尖端技术用到新中国建设里;还有人深耕学术,即便留在海外,也始终为中美科技交流搭桥,从未忘记出发时的初心。 他们中或许有名字不被大众熟知,但每一个都活成了“国之栋梁”的模样。就像杨振宁后来在诗里写的“昔负千寻质,高临九仞峰”,这22人当年带着民族的期望漂洋过海,不管最终身在何处,都用专业能力扛起了责任。那些在统舱里熬过的日夜,那些拒绝娱乐时的坚定,早已预示了他们会成为照亮时代的人。 烽火里的求学路最见赤诚,这群年轻人用一生回答了“为何出发”。你们还知道哪些当年留美学者的故事?他们的选择是否让你更懂“家国情怀”的重量?

评论列表