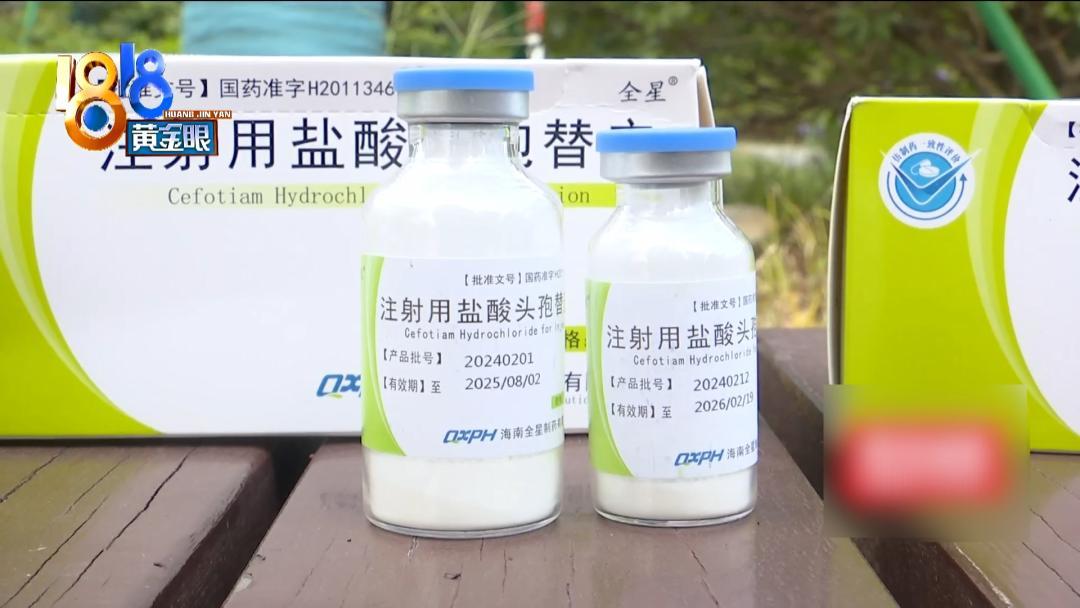

浙江宁波,男子送发烧的7岁儿子去医院,医生开了8瓶头孢,打完6瓶后,男子发现药竟已过期2个月,事后孩子不仅烧没退,身上还起了急性皮疹,摸着像砂纸一样糙,院方承认确实是他们工作失误,但药企却表示,药品虽然标注只有18个月的保质期,但实际保质期为24个月,没有任何问题。 “你们就这么不负责吗?我儿子有个什么事你们等着吧!”何先生(化名)整个人都气的不行! 那天一大早,何先生(化名)就发现儿子的额头烫得厉害,明显比平时高出很多。 他赶紧帮孩子擦拭降温,但不一会儿孩子的体温还是不断升高,甚至出现了微弱的喘息。 看到这种情况,何先生立刻抱起孩子,带着他赶往医院。 孩子从9月26号开始持续发烧,体温一度超过38.5度,整个人显得无精打采、脸色苍白,连平时爱吃的小点心也没有兴趣。 第二天,也就是9月27号,何先生带着孩子来到了镇海二医院,希望能尽快查明原因。 医生初步检查后,认为孩子可能是细菌感染,于是开了头孢类药物进行治疗。按照医嘱,孩子需要注射八瓶药,计划在两天内完成。具体安排是每天上午注射两瓶,下午再注射两瓶。 医院的护士耐心地为孩子操作输液,偶尔孩子哭闹时,何先生就轻轻拍着他的背,低声安慰,希望他能配合治疗。整个过程虽然紧张,但何先生全程守在孩子身边,关注体温变化和孩子的反应,生怕有任何差错。 在医院的这段时间里,何先生不仅要陪伴孩子打针,还要随时注意体温、观察症状的变化,确保孩子得到及时的护理和照顾。 起初,一切似乎都很正常,孩子按时输液,何先生也没有多想。直到第三次输液时,隔壁病床的一位母亲无意间说了一句:“你家这药水,好像比我们家的颜色浅。”这句平常的话,却让何先生心里一紧。他凑过去仔细看药瓶,发现瓶身上清楚印着的有效期:2024年8月2日。算下来,这批药已经过期将近两个月。 此时,六瓶药液已经通过输液管流进孩子体内,没有一滴遗漏。何先生看着儿子,高烧依旧不退,身上还冒出了大片急性皮疹。他忍不住伸手触摸,孩子的皮肤粗糙、发热,像砂纸一样,让人揪心。愤怒和恐惧交织,他立刻带着孩子转院,赶往妇儿医院。 虽然这次转院多花了三四千元,孩子出院时诊断为“急性咽炎、皮疹”,但医生的一番话却让何先生心里悬着。医生坦言,目前无法确认皮疹与过期药之间的直接因果关系,但也不能排除这种可能。对于何先生来说,这才是最令人担忧的部分——那些潜在的、看不见的伤害,可能比皮疹本身更危险。过期的药物会不会影响孩子的肝肾功能,造成长期的潜在损伤? 医院随后承认了管理上的失误,向何先生道歉,并对相关科室进行了内部处理,同时承诺对全院的药品和耗材进行全面检查。他们提出方案,为孩子提供3到6个月的健康监测,定期检查肝肾功能和皮肤状况。 然而,药品生产商的回应又让事情变得复杂。他们表示,这批药“并未过期”。厂方解释说,药品原先标注的保质期为18个月,是为了满足早期报批要求,而经过后续稳定性实验,药品实际可安全使用24个月。因此,这批药按新的标准来看,应在次年2月才到期。何先生后来也确认,同款新批次药品的有效期确实改成了24个月。 但对何先生来说,这种解释难以完全接受。在他看来,医院护士检查药瓶上的有效期,是最基本的操作步骤。药品实际的化学稳定性与标签上的明确日期,是两回事。 作为家长,他更相信眼前清晰可见的标注,而不是厂方复杂的实验数据。 对普通家庭而言,标签就是法律和安全的底线,而这道底线一旦出现偏差,带来的不安和恐惧,远比实际风险更难承受。 这件事的可怕之处在于,给孩子三次注射的,是三位不同的护士,但竟然没有一个人发现问题。 这已经不是某个人的疏忽,而是整个查对制度都出了一个巨大的窟窿。 最终,在卫健局的介入下,双方进行了多轮调解。

评论列表