1950年6月10日,台北马场町刑场,一位身着素色旗袍的女子从容站立。枪响的瞬间,她没有丝毫怯懦,目光始终望向大陆的方向。她就是刚完成秘密情报传递任务,却因叛徒出卖被捕的朱枫烈士。 在很多人的刻板印象里,革命烈士似乎总与“清贫”“朴素”绑定,但翻开朱枫的生平档案,却能看到一段截然不同的出身轨迹。她1905年生于浙江镇海的朱家,这并非普通富裕家庭,而是当地赫赫有名的商业望族。 据镇海地方史料记载,朱枫的父亲朱云水是清末民初镇海渔业行业协会的核心人物。他不仅整合了浙东沿海的渔业资源,还牵头制定了渔船作业规范,在渔民中威望极高。她的母亲陈杏仙则来自经营报关行的商户家庭,丈夫去世后,陈杏仙没有遵循传统女性的生活轨迹,反而接手了家族报关行。凭借精准的商业判断,她将业务拓展到上海、宁波等港口,成为当时少见的女性实业经营者。 成长在这样的家庭,朱枫的生活底色是优渥的。现存于镇海档案馆的老照片显示,少女时期的她穿着镶花边的新式连衣裙,头发梳成整齐的发髻,身边摆放着留声机、西洋镜等时髦物件。她就读于镇海县立女子高等小学,后又进入宁波女子师范学校,接受了系统的新式教育。她既能写一手好字,也能说简单的英语,还学会了钢琴演奏,这些在当时都是上层女性才有的“标配”。 如果没有时代的动荡,朱枫或许会像母亲一样,成为一名成功的女商人,或是相夫教子的世家夫人。但1937年“七七事变”的爆发,彻底改写了她的人生。 据《镇海抗日救亡史料汇编》记载,当年8月,日军飞机轰炸宁波港,消息传到镇海后,朱枫正在家中打理母亲留下的报关行。她亲眼看到码头工人拖家带口逃难,听到渔船被日军舰艇击沉的消息,当晚便召集家人开会,提出“变卖资产,支援抗战”的想法。 她的行动远比话语更果断。先是将位于镇海城关的三层小楼出售,所得钱款全部捐给镇海抗日后援会;接着又处理了报关行的船只、仓库等资产,换成粮食和药品,通过地下渠道送往抗日前线;就连自己珍藏的珠宝首饰、进口衣物,也都拿去变卖,只为多筹一笔抗日经费。 1938年,朱枫经朋友介绍,结识了中共地下党员竺扬,正式接触到革命思想。此后,她以“商人”身份为掩护,往返于上海、香港、温州等地,为地下党传递情报、转运物资。她的“时尚”与“体面”,成了最好的保护色。在上海霞飞路的咖啡馆里,她穿着旗袍与情报人员接头,特务只会把她当成来社交的富家太太;在香港的码头,她用流利的英语与外国船员沟通,顺利将电台设备藏进货物中。 1949年11月,新中国成立后,朱枫接到一项紧急任务。她要前往台湾,协助中共地下党负责人吴石传递重要军事情报。据台湾解密的“国家安全局档案”记载,朱枫抵台后,以“探望女儿”为借口,先后与吴石会面三次,成功获取了台湾防务部署、美军驻台动向等绝密资料,并通过秘密渠道将资料传回大陆。 1950年2月,因吴石的下属陈宝仓叛变,朱枫的身份暴露。被捕后,台湾当局对她进行了多轮审讯,甚至动用酷刑,但她始终守口如瓶。档案中留存的审讯记录显示,面对特务的追问,她只回答:“我是中国人,为自己的国家做事,何错之有?” 临刑前,朱枫向狱友要来一支口红,仔细地为自己补了妆,又将旗袍的褶皱抚平。她对狱友说:“我死了没关系,只要国家能好,这样的死值得。”1950年6月10日,她与吴石、陈宝仓等人一同就义,年仅45岁。 2010年,朱枫烈士的骨灰从台湾迁回大陆,安葬在镇海革命烈士陵园。如今,在她的故居里,还陈列着她当年穿过的旗袍复制品、用过的钢笔,以及母亲留下的报关行账本。这些物件,见证了一位世家女子从锦衣玉食到以身许国的转变。 那些质疑朱枫“穿着时尚不像革命者”的人,恰恰忽略了历史的真相。信仰从无关身份与衣着,它藏在一个人的选择里。是选择安逸的世家生活,还是选择为国家安危挺身而出;是选择在危难时保全自己,还是选择用生命守护信仰。朱枫用她的一生证明,即便出身望族、衣着精致,也能拥有最坚定的家国情怀,也能成为照亮暗夜的革命火种。

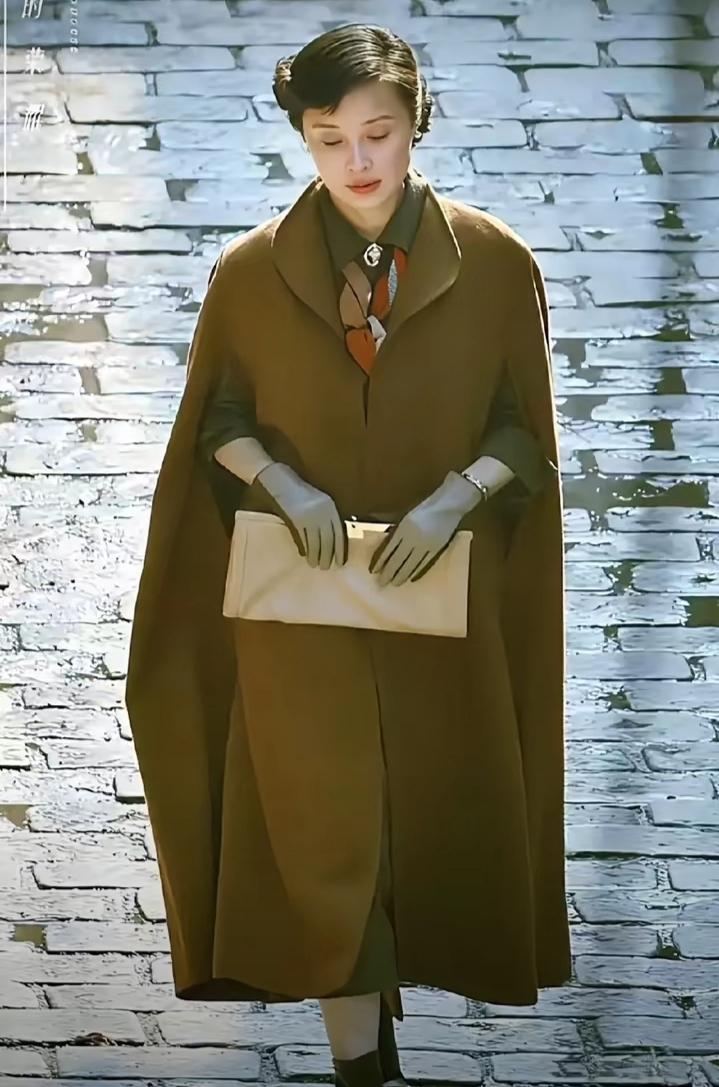

评论列表