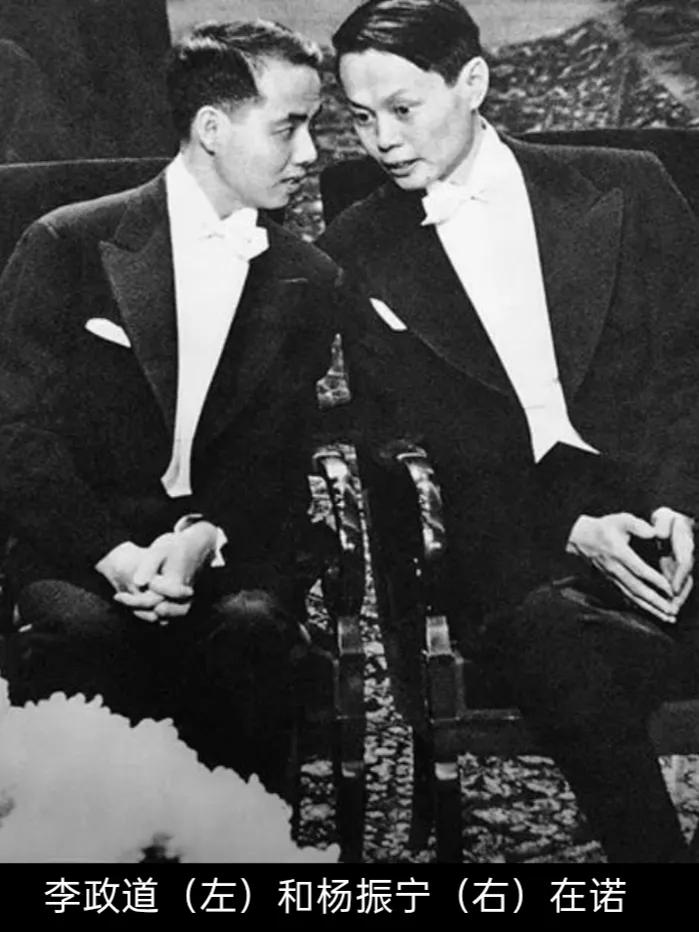

诺奖双星的聚散与坚守:华人科学的精神底色 1957年12月10日,斯德哥尔摩音乐厅内掌声雷动,35岁的杨振宁与31岁的李政道并肩站上领奖台,接过诺贝尔物理学奖奖章。这是华人首次斩获诺贝尔物理学奖,消息传回世界各个角落,无数华人因这两位同胞的成就倍感自豪。这对从西南联大走出的科学巨匠,曾以七年搭档时光铸就29篇传世论文,却因学术细节的坚守走向分途,而他们的故事里,藏着科学探索的赤诚与华人学者的担当。 1922年,杨振宁生于安徽合肥的书香世家,父亲杨武之是我国著名数学家,家中书房的数理典籍,成了他童年最亲密的伙伴。1926年,李政道在上海诞生,战乱中他从未获得小学、中学与大学本科毕业证,却凭着过人天赋自学成才,先后考入浙江大学与西南联合大学。1945年,李政道在西南联大结识物理系主任吴大猷,这位老师后来回忆:"李政道求知心切到痴迷,思维敏捷大异寻常"。 1946年,李政道受国民政府选拔赴美深造,在芝加哥大学偶遇年初入学的杨振宁——这位比他高两级的西南联大校友,受吴大猷所托为他安顿住处,两份向学之心就此相连。1948年下半年,两人合作完成首篇论文,涉及核物理与基本粒子领域,即便在海滩度假,也会一边争论一边在沙滩上书写方程式,学术默契初现端倪。 1951年10月,二人仅用半年就完成两篇相变理论论文,首次实现仅两人署名的合作——前一篇按姓氏首字母署为"Yang and Lee",后一篇则颠倒为"Lee and Yang"。但这份平衡未能持续,1952年3月,因署名顺序的争执,两人首次中断合作近三年。直到1955年初,杨振宁赴纽约访问李政道,在一场激烈争辩后就研究思路达成共识,才开启了成就诺奖的第三次合作。 彼时物理学界正被"θ-τ之谜"困扰:两种性质极近的粒子,衰变产物的宇称却截然不同。长久以来,"宇称守恒"被奉为圭臬,就像镜子里的你与现实中的你遵循相同物理规律。1955年,李政道与杨振宁商讨后提出大胆猜想:弱相互作用中宇称可能不守恒。1956年,他们共同发表《弱相互作用中的宇称守恒质疑》,却遭遇学界保守态度。 关键时刻,两人找到参与过"曼哈顿计划"的吴健雄,这位实验物理学家当即同意设计实验验证。1956年圣诞节期间,吴健雄传来实验现象支持宇称不守恒的消息;次年1月,实验结果正式发布,物理学界的对称大厦轰然倾覆。美国物理学家费曼惊叹:"这意味着自然规律对左手和右手是不一样的"。从论文发表到斩获诺奖仅用13个月,创下诺贝尔奖最快获奖纪录。 诺奖并未弥合分歧。按惯例应依论文署名顺序领奖,杨振宁却以年龄为由要求在前,经李政道夫人劝说,李政道最终妥协,但隔阂已深。1960年,李政道转任普林斯顿高等研究院教授,两家比邻而居,儿女一同求学嬉戏,表面融洽下实则暗流涌动。1962年,《纽约客》撰稿回顾他们的成就时,杨振宁多次质疑文中署名顺序,成为压垮合作的最后一根稻草。时任研究院院长奥本海默得知后痛心疾首,甚至怒言"李政道不该放弃高能物理,杨振宁该去看精神医生",但两人终未挽回,合作彻底终止。 即便分道扬镳,两位巨匠从未停下探索脚步。杨振宁提出的"杨-米尔斯规范场理论",成为现代粒子物理标准模型的基石,被视作20世纪最重要的物理突破之一。晚年他毅然归国,在清华大学创办高等研究院,募集资金延揽顶尖人才,80多岁仍坚持为本科生授课。李政道则在哥伦比亚大学深耕近60年,1986年发起"中美联合培养物理类研究生计划"(CUSPEA),凭一己之力打通国内人才留学通道,有人评价"他一个人就是一家留学中介"。他还设立专项基金,设计中国科学院高能物理研究所标识(形似阴阳太极,寓意正负电子对撞),并将诺贝尔奖章、手稿等悉数捐赠上海交通大学,建成李政道图书馆。 多年后,李政道在《破缺的宇称》中以寓言回忆这段合作:"两个小孩向着光跑去,有时一个在前,有时另一个在前,最终一同推开了那扇门"。李政道之子李中清曾说,父亲晚年谈及杨振宁,会沉默片刻后道:"那是个非常出色的物理学家";杨振宁也始终认可"我们的研究是共同的心血"。 学术之路本就少有完美同行,两位大师的分歧,本质是对科学纯粹性的各自坚守。他们共同打破西方物理界的认知壁垒,又以不同方式践行科学报国,这份超越聚散的初心与担当,早已成为华人科学精神的灯塔。正如李政道所言:"对称展示宇宙之美,不对称生成宇宙之实",双星的聚散或许有憾,但他们点亮的科学之光,永远温暖而明亮。 本文依据中国新闻网:《李政道:细推物理须行乐》、人民文摘:《李政道与杨振宁的学术与初心》、光明网:《华人诺奖双星的科学报国路》相关信息创作,旨在弘扬正能量 网络截图