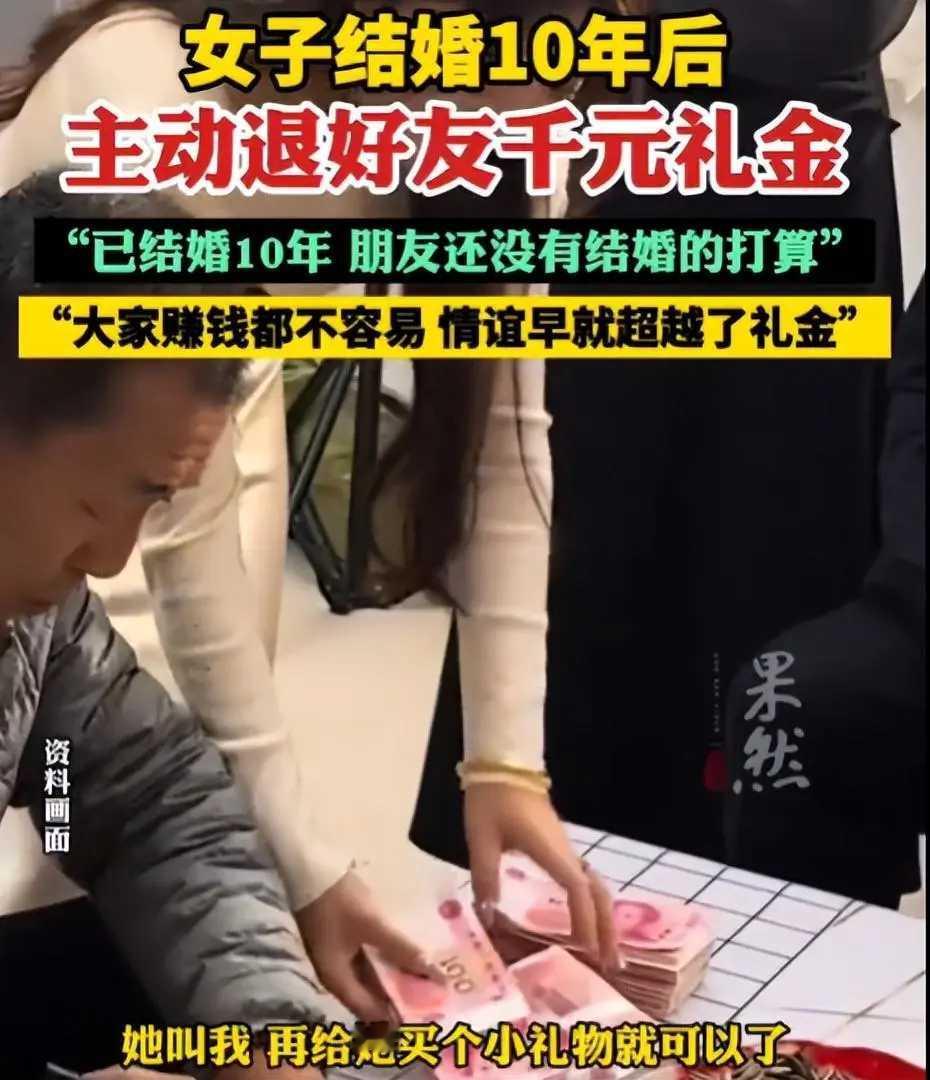

“随出去的份子钱还能‘返场’?这波操作直接暖哭!”杭州关女士的一则举动,最近炸穿年轻人社交圈——结婚十周年当天,她悄悄给当年随礼1200元的好友转去1299元,附言“情谊不分高低,不用礼金绑定”,简单一句话,戳中了无数人被“随礼账本”绑架的焦虑。 10年前的1200元,藏着最沉的心意 故事要从2015年说起。那年关女士结婚,好友刚毕业不久,月薪才3000多,却“打肿脸充胖子”凑了1200元礼金。“知道她那时候日子紧,连房租都要凑,这钱不是礼金,是真心实意的祝福。”关女士记了整整十年。 如今关女士事业稳定,可好友一心扑在工作上迟迟没结婚,每次聊天都忍不住吐槽:“随礼账本记了满满一页,光今年就随出去5场,回本简直是‘遥遥无期的KPI’。”说者无心,听者有意,关女士转头就定了“退礼金”的主意——选1299元,既还了当年的人情,多出来的99元藏着“情谊久久”的心意,又避开了等额返还的生分。 好友收到转账时当场懵了,反复确认“是不是转错了”,得知真相后又感动又纠结:“收下怕显得生分,不收又辜负她的心意。”最后在关女士“这不是退礼,是记着你的好”的坚持下,好友收下钱,转头定制了一对刻着“岁月情深”的书签回赠——没有金钱拉扯,只有双向奔赴的体贴。 一边是“神仙友谊”,一边是争议:退礼金反而尴尬? 关女士的举动传开后,瞬间冲上热搜,网友吵成两派: - 支持者直呼“破防了”:“这才是真朋友!现在随礼早变味了,有人结婚像‘圈钱’,关系一般也要发请柬,她这波操作是给人情社会降降温”“谁懂啊?去年国庆7天随了8000多,花光一个月工资,至今没结婚,感觉钱全打了水漂,太需要这种‘反向操作’了”; - 反对者觉得“没必要”:“随礼本就是自愿祝福,十年后再退,反而把友谊量化了”“要是都这么做,以后随礼还要纠结‘会不会被退’,反而更累——我之前给闺蜜随2000,她退1500,我反而浑身不自在”。 但关女士早考虑到了这些:她没声张,只私下单独转账,还特意强调“不是退礼,是记着心意”——这份懂分寸的体贴,恰恰戳中了争议核心:大家反感的从不是“随礼”,而是礼金从“祝福载体”变成了“社交负担”。 超七成年轻人陷随礼焦虑:有人透支信用卡随礼,有人为回本硬办酒席 关女士的故事,不过是当下年轻人“随礼焦虑”的缩影。2025年一项调查显示,超七成年轻人对份子钱感到压力: - 一线城市平均单次随礼500-1000元,二线城市300-500元,有人光国庆假期就随出去一个月工资,甚至要靠信用卡透支; - 份子钱还搞“地域通胀”:浙江、上海动辄1000元起步,广东却普遍100元“意思一下”,内蒙古标准线388元,同一笔钱在不同地方,意义天差地别; - 更离谱的是“回本执念”:有人明明关系一般,却硬着头皮办生日宴、乔迁宴“圈钱”;有人随礼时反复算计金额,生怕少随了被说“小气”;还有人收到多年不联系的同学请柬,陷入“随也不是、不随也不是”的两难。 如今社交平台上,像关女士这样主动退礼金的年轻人越来越多:有人结婚三年后,给未结婚的好友集中返还礼金;有人直接在请柬上注明“谢绝礼金,来就是祝福”——他们在试着把“人情往来”拉回本质:友谊不该靠礼金绑定,祝福也不该被金钱绑架。 其实随礼的初衷,本是“礼轻情意重”。关女士的1299元,退的不是礼金,是给被焦虑裹挟的人情社会,留了一份温柔的余地。你有没有过随礼焦虑?评论区聊聊你的故事~