说到超材料能不能用在固态锂电池上,这让我想起小时候玩积木。传统的电池材料就像标准规格的积木,能搭出房子,但想造个带旋转楼梯的城堡就费劲了。而超材料,就像一套拥有各种特殊形状、甚至能相互感应的“魔法积木”,它不是某种特定物质,而是一类通过精妙设计内部微观结构来获得自然界材料所不具备的超常特性的人工材料。当这套“魔法积木”遇见固态电池这个世界性难题,确实碰撞出了一些非常迷人的火花。

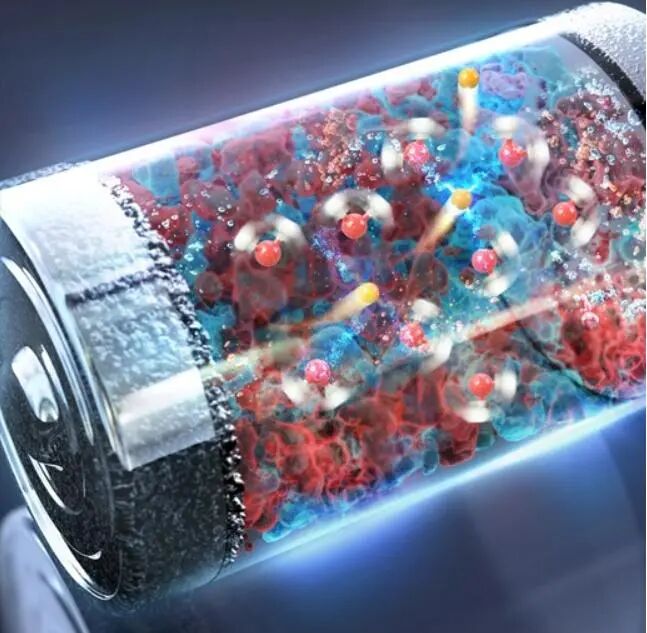

看看超材料的核心优势,在于能对离子传输和界面稳定性这些固态电池的“老大难”问题进行“精准调控”甚至“重新编程”。比如,固态电池里锂离子在固体中跑得不如在液体里畅快(离子电导率低),而且坚硬的固态电解质和电极这两个固体碰在一起,界面接触往往不紧密,就像两块不平的积木硬要拼在一起,中间空隙大,离子很难顺畅流过。

超材料的设计思路,就可以用来在电解质内部搭建更有序、更高效的离子“高速公路网”,或者像“万能缓冲胶”一样,改善电极与电解质之间的接触。中科院青岛能源所团队提出的“刚柔并济”复合固态电解质设计理念,以及“均质化正极”的设计,在思路上就与超材料通过结构设计赋予材料新功能的理念有异曲同工之妙。他们通过精妙的材料设计,让不同的材料在微观层面协同工作,从而解决了单一材料难以克服的难题。

说到实际应用,真正的、严格意义上的超材料在固态电池里的规模化商用还在闯关阶段,可以看作是“实验室里的明星,产业化的种子”。不过,一些蕴含着超材料设计哲学的思路,已经展现出巨大的潜力。

比如,在电解质方面,研究者们不再局限于寻找一种本征高离子电导率的完美固体,而是转向设计复合电解质。像是在脆硬的氧化物电解质骨架中嵌入柔性的聚合物,形成“刚柔并济”的结构,这就像给水泥柱里加入钢筋网,既保留了支撑又增加了韧性,使得制备出的硫化物固态电解质膜更薄且更柔韧,离子电导率也得到提升。

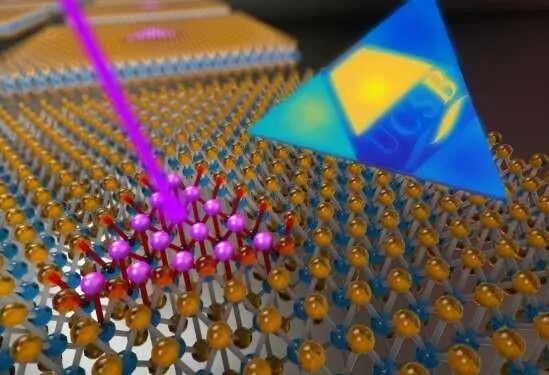

在正极设计上,像中科院宁波材料所的团队研发的MoS2-C超晶格结构,通过精准的“结构设计”在材料诞生之初就为其赋予了优异的电子电导率和界面稳定性,使得制备“无导电添加剂”的全固态电池成为可能,这本身就是一种非常高超的“超材料”式思维。

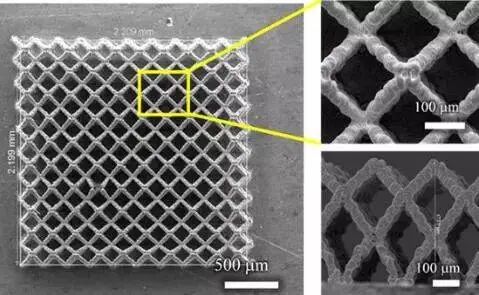

当然,眼前的难点也是实实在在的。首当其冲的就是“制备精度和成本”。超材料讲究的是纳米甚至原子尺度的“微雕艺术”,在实验室里精心制备一小片样品,和在大规模生产中控制成千上万片电池材料的结构均匀性,完全是两个概念。

这需要的工艺和设备目前非常昂贵,比如需要真空热压机、等离子烧结设备等精密装置。其次就是“长期稳定性”的考验。电池是在持续充放电、冷热循环的复杂环境中工作的,那些精心设计的微观结构,能否在几年甚至十几年的使用过程中保持稳定,不退化、不失效,这是一个需要时间检验的大问题。

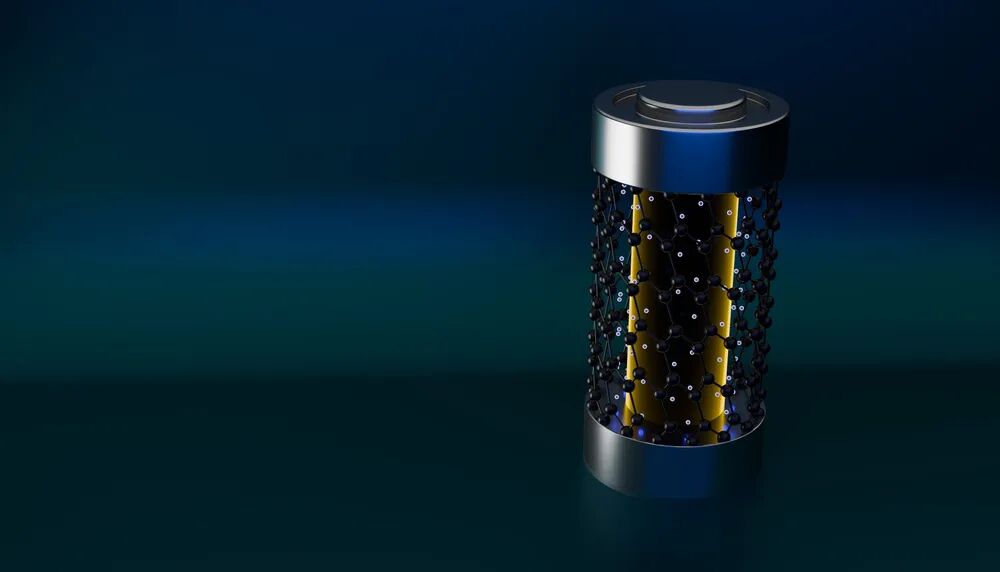

往更深一层想,超材料与固态电池的结合,或许预示着一种范式的转变:我们从“寻找”材料,慢慢走向“创造”材料。过去我们像是在大自然提供的矿石里淘金,找到性能最好的直接拿来用;后来是“改造”材料,比如掺杂、改性;而现在,我们开始尝试像搭乐高一样,从底层设计材料的架构,让它具备我们想要的全新功能。

这不仅仅是解决一个具体的技术难题,更是在开拓材料科学的新边疆。它意味着,未来电池的性能天花板,可能不再完全依赖于某种新元素或新化合物的发现,而是更多地取决于我们设计微观结构的想象力。

这条路肯定不轻松,需要材料学、化学、物理学、工程学等多学科的深度交融。但一旦取得突破,其影响可能远超电池本身,或许会引领一场更广泛的材料革命。这就好比,我们不仅想造出更耐用的蓄电池,更是在学习如何成为更优秀的“物质建筑师”。

个人观点,仅供参考