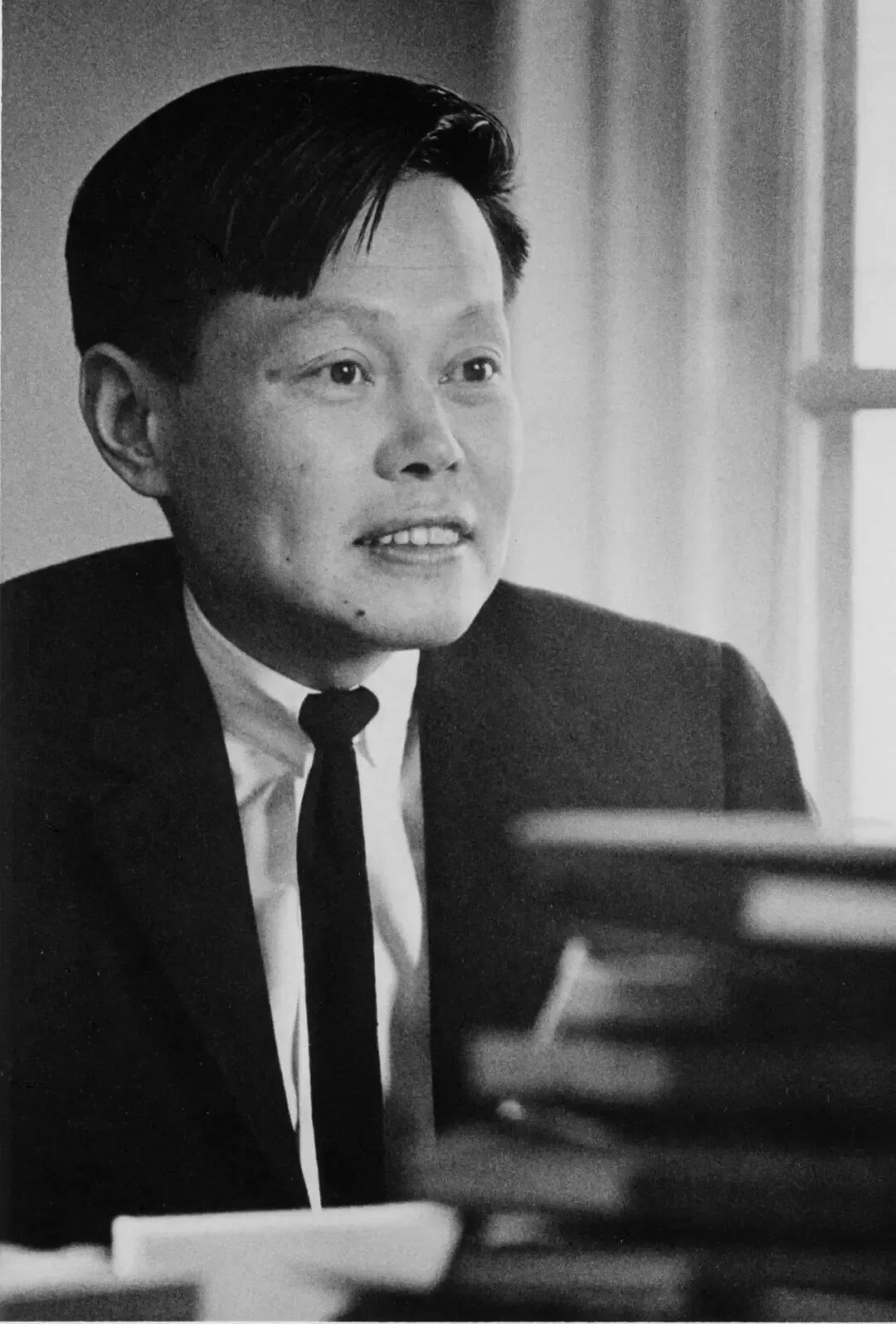

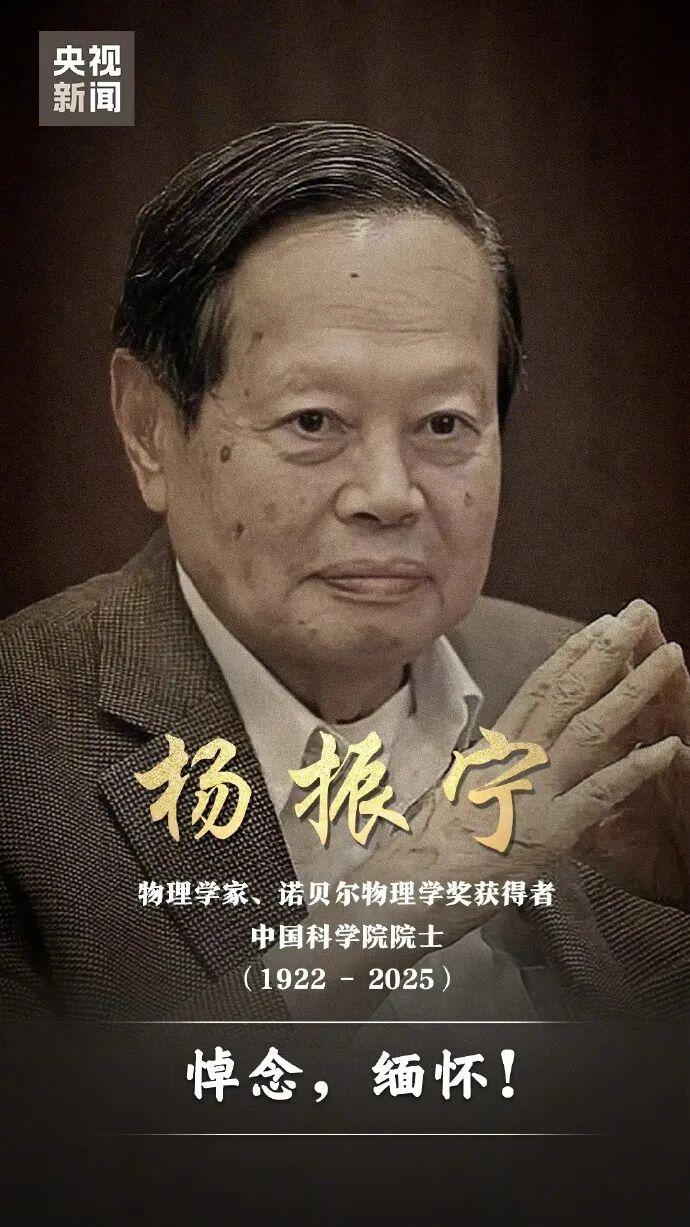

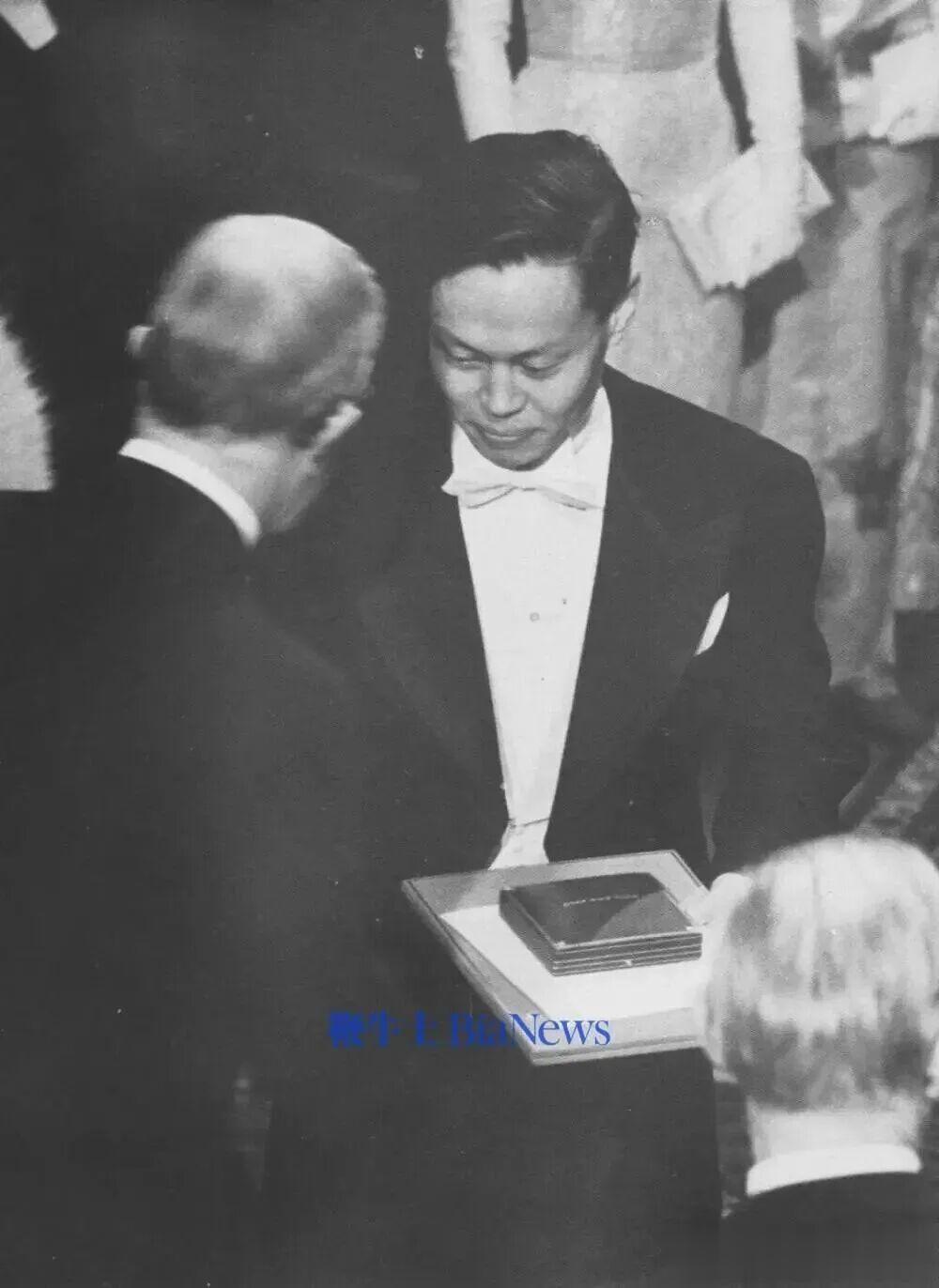

杨振宁先生是全球物理学界的泰斗级人物,他在粒子物理、统计力学和凝聚态物理等领域都做出了里程碑式的贡献。1957年,35岁的他与李政道共同荣获诺贝尔物理学奖,成为首位获得该奖项的华人科学家之一。

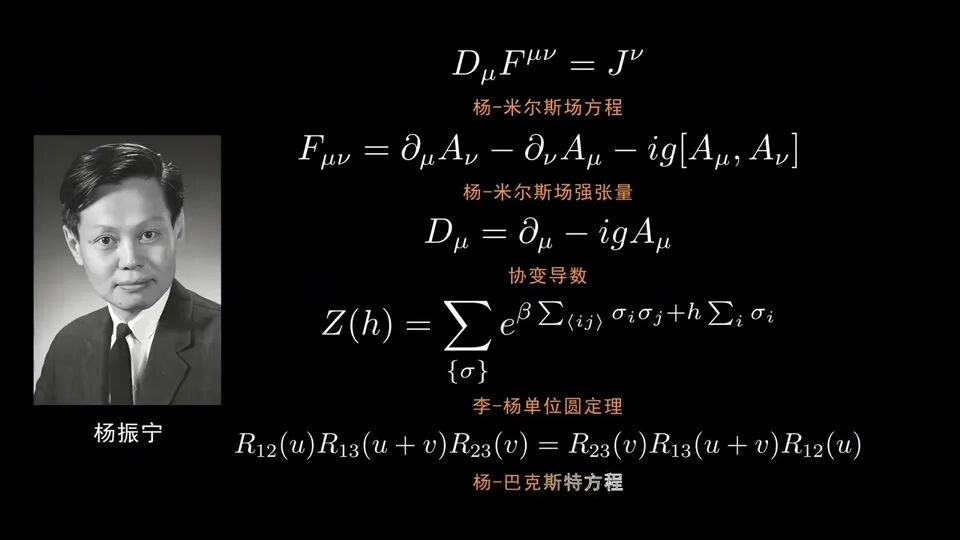

他提出的“杨-米尔斯规范场论”,被公认为20世纪物理学的重大成就之一,为后续弱电统一理论的发展奠定了重要基础,至今仍深刻影响着现代物理学的研究方向。

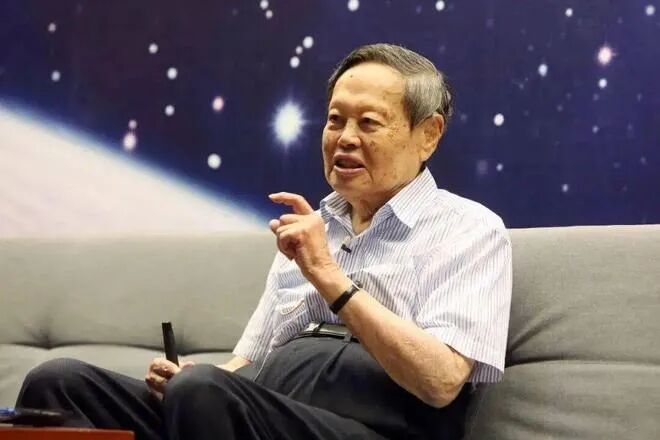

在数十年的学术生涯与人生历程中,杨振宁先生留下了许多充满智慧的言论。这些言论不仅凝聚着他对科学研究的深刻思考,也包含着对人生选择、家国情怀的独到见解。

一、“宁拙毋巧,宁朴毋华。”

2009年,87岁的杨振宁在重庆八中演讲,写下“宁拙毋巧”四个大字。

他说:“投机取巧是没有前途的,做学问必须诚实,脚踏实地的,才会成功。”这句话不是空穴来风——他自己就是“拙”的践行者。

当年研究“宇称不守恒”时,他和李政道连续几个星期每天泡在实验室里,反复验证数据,连吃饭都顾不上。

后来有人问他成功的秘诀,他笑着说:“哪有什么秘诀?就是‘笨’——把每一步都走扎实。”

如今的社会里,“巧”似乎成了“聪明”的代名词:有人靠抄袭论文混职称,有人靠炒作概念赚快钱,有人靠“走后门”获得机会。

但杨振宁提醒我们:“拙”不是笨拙,而是“不耍小聪明”;“朴”不是土气,而是“保持本真”。

就像老匠人做家具,慢工出细活,每一刀都刻在实处,才能做出传世之作。

那些靠“巧”得来的东西,终会像泡沫一样消失;而“拙”出来的成果,才会像老酒一样,越陈越香。

二、“但愿人长久,千里共同途。”

2021年,百岁杨振宁在学术思想研讨会上,重提50年前邓稼先给他的信。信里邓稼先说:“但愿人长久,千里共同途。”

当时的杨振宁没太懂,直到50年后,他才明白这句话的分量——“共同途”不是“走同一条路”,而是“心往一处想,劲往一处使”。

邓稼先是“两弹元勋”,一辈子隐姓埋名;杨振宁是“科学巨匠”,长期在国外工作。但他们的“共同途”,是对国家的忠诚,是对科学的信仰。

杨振宁说:“我这50年,符合稼先的瞩望。”这句话里没有炫耀,只有对“初心”的坚守。

在这个“流量至上”的时代,很多人把“成功”定义为“赚更多钱”“出更大名”,却忘了“共同途”的意义——和志同道合的人一起,做有意义的事。

就像杨振宁和邓稼先,一个是“台前”的科学家,一个是“幕后”的奉献者,他们的“同途”,成就了中国科技的崛起。

三、“21世纪中叶,中国极可能成为世界级科技强国。”

1993年,杨振宁在香港大学演讲时,撂下一句“狠话”:“到21世纪中叶,中国极可能成为世界级科技强国。”

当时很多人觉得这是“天方夜谭”,但20年后的今天,这句话正在变成现实——中国的量子通信、5G技术、航天工程等技术都走在了世界前列。

杨振宁为什么敢这么说?因为他看到了中国的“底气”:人才——每年培养的理工科毕业生全球第一;传统——儒家文化里的勤奋、忍耐、重视教育,培养了一代又一代“有纪律的青年”;决心——从“科教兴国”到“创新驱动”,国家对科技的重视从未改变;经济——研发经费逐年增加,为科技发展提供了坚实支撑。

就像他说的:“中国的年轻人,比任何时候都更勤奋、更有纪律。”这种“底气”,不是靠“吹出来的”,而是靠“拼出来的”。那些曾经质疑中国科技的人,现在不得不承认:中国的科技崛起,是必然的。

四、“动手比动脑更重要。”

杨振宁常说:“成功的奥秘在于多动手。”他说,自己小时候学物理,不是靠背公式,而是靠“拆闹钟”“做实验”——把闹钟拆开,看看里面的齿轮怎么转;用电池做小电机,看看电流怎么产生。这些“动手”的经历,让他对物理有了更深刻的理解。

他还举了中国留学生的例子:“中国留学生学习成绩往往比美国学生好,但十年后科研成果却比人家少——因为美国学生思维活跃,动手能力强。”

这句话戳中了很多中国学生的“痛点”:我们太重视“理论学习”,却忽视了“实践操作”。就像学骑自行车,你看100遍教程,不如自己骑两圈——摔几跤,才能真正学会。

杨振宁的“动手论”,不是让我们放弃理论学习,而是让我们明白:理论是基础,实践是升华。

没有实践的理论,就像“纸上谈兵”;没有理论的实践,就像“盲人摸象”。只有把两者结合起来,才能真正掌握知识。

五、“方向比努力更重要。”

2003年,杨振宁在清华大学演讲时说:“最重要的是方向正确——找到二十年、三十年、四十年之间大有发展空间的方向。”

他说,自己的科研方向选择,就是“跟着兴趣走”:小时候对物理感兴趣,就学物理;后来对量子力学感兴趣,就研究量子力学;再后来对规范场论感兴趣,就深入研究规范场论。这些“方向”的选择,让他在科研路上越走越远。

他还举了爱因斯坦的例子:“爱因斯坦之所以能提出相对论,就是因为他选对了方向——研究高速运动的问题。”如果爱因斯坦当初选了“研究生物进化”,说不定就不会有相对论了。

在这个“内卷”的时代,很多人都在“瞎忙”:每天加班到凌晨,却不知道自己为什么而忙;学了很多技能,却不知道哪些技能能用到实处。杨振宁提醒我们:努力很重要,但方向更重要。

选对了方向,你的努力才会有“回报”;选错了方向,再努力也是“白费力气”。就像爬山,你选对了“山顶”,才能看到最美的风景;如果选了“悬崖”,再努力也会“掉下去”。

六、“基础研究是科技发展的根。”

2001年,杨振宁在“二十一世纪的科技”演讲中说:“基础研究是科技发展的根,没有基础研究,就没有应用研究的‘参天大树’。”

他说,自己的“杨-米尔斯规范场论”,就是基础研究的成果——当时没有人知道这个理论能用来做什么,但后来,它成了量子场论的基础,被用来解释基本粒子的相互作用。

他还举了半导体的例子:“半导体是基础研究的结果,后来被用来做芯片,推动了计算机革命。”如果没有基础研究,就没有今天的芯片、计算机、互联网。

在这个“急功近利”的时代,很多人都在“重应用、轻基础”:企业不愿意投钱搞基础研究,因为“见效慢”;学生不愿意学基础学科,因为“不好找工作”。但杨振宁提醒我们:基础研究是“慢功夫”,但也是“最有价值的功夫”。

就像盖房子,你得先把地基打牢,才能盖高楼;如果地基没打牢,楼盖得再高,也会“倒塌”。

七、“文化自信是科技发展的动力。”

2007年,杨振宁在澳门科技大学演讲时说:“中国传统文化对科技发展有深层滋养——儒家文化里的勤奋、忍耐、重视教育,正好符合科技发展的需要。”

他说,自己的科研精神,就是“从传统文化里来的”:“我小时候学《论语》,里面说‘学而时习之,不亦说乎’,我就把‘学习’当成了‘快乐的事’;里面说‘己欲立而立人,己欲达而达人’,我就把‘帮助别人’当成了‘自己的责任’。”

他还举了“杨-巴克斯特方程”的例子:“这个方程的名字,来自中国古代的‘巴克斯特图’,是我把传统文化和现代科学结合起来的成果。”

在这个“西化”严重的时代,很多人都在“否定传统”:觉得传统文化是“过时的”“落后的”,不如西方文化“先进”。但杨振宁提醒我们:传统文化不是“包袱”,而是“财富”。

就像一棵大树,传统是“根”,现代是“枝”——没有根,枝就不会茂盛;没有枝,根就不会“结果”。只有把传统和现代结合起来,才能让科技发展得更快。

八、“科学精神是‘求真’,不是‘求名’。”

杨振宁常说:“科学精神的核心是‘求真’——追求真理,而不是追求名利。”

他说,自己的科研生涯里,从来没有“为了名利而研究”:“我研究物理,是因为我喜欢——喜欢探索未知的世界,喜欢解决难题。”

他还举了爱因斯坦的例子:“爱因斯坦研究相对论,不是为了拿诺贝尔奖,而是因为他想‘理解宇宙的本质’。”

他还批评了现在的“科研乱象”:“有些人大搞‘学术造假’,就是为了‘出名’;有些人搞‘科研’,就是为了‘拿项目经费’。这些人,根本不懂科学精神。”

在这个“流量至上”的时代,很多人都在“为了名利而做学问”:写论文是为了“评职称”,做项目是为了“拿奖金”,甚至“学术造假”都成了“家常便饭”。

但杨振宁提醒我们:科学精神是“底线”,不能丢。就像医生要“救死扶伤”,老师要“教书育人”,科学家要“追求真理”——这是他们的“天职”。

如果丢了这个“天职”,就不再是“科学家”,而是“商人”或“骗子”。

九、“教育要‘培养有温度的人’,不是‘培养考试机器’。”

2005年,杨振宁在新疆科协年会上说:“教育的目的,是培养‘有温度的人’,不是‘培养考试机器’。”

他说,自己的父亲是老师,从小就教他“做人的道理”:“父亲说,‘做人要诚实,要善良,要帮助别人’——这些,比分数更重要。”

他还举了自己的学生例子:“我的学生里,有很多人分数不高,但很有爱心,很有创造力——这些人,才是真正的‘人才’。”

他还批评了现在的“应试教育”:“有些家长只关心孩子的分数,不关心孩子的‘品德’;有些学校只重视‘应试’,不重视‘素质教育’。这样培养出来的孩子,就算分数再高,也不会有‘出息’。”

在这个“应试教育”的时代,很多家长都在“逼孩子考高分”:报各种补习班,学各种特长,甚至“替孩子写作业”。

但杨振宁提醒我们:教育的核心是“育人”,不是“育分”。就像一棵小树苗,你得给它“阳光”“水分”“肥料”,让它“自然生长”;如果只给它“化肥”,就算长得再高,也会“枯萎”。

分数是“结果”,不是“目的”——真正的“人才”,是“有温度、有品德、有创造力”的人。

十、“爱国是‘根’,无论走到哪里,都不能忘本。”

杨振宁的演讲里,“爱国”是永恒的主题。他说:“我是中国人,无论走到哪里,都不会忘记自己的‘根’。”

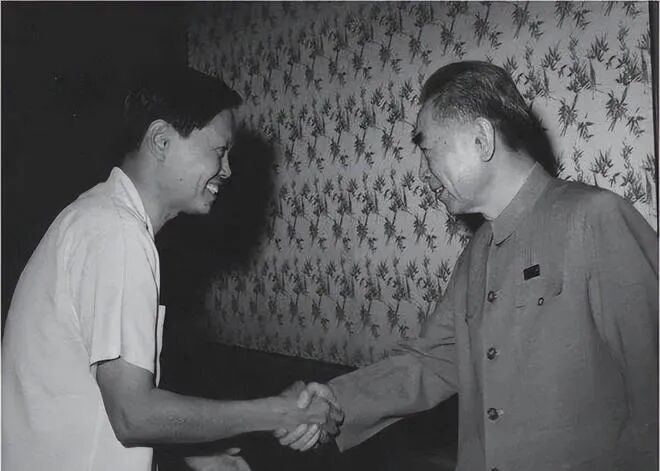

1971年,他首次访问新中国,看到中国的“两弹一星”成果,激动得流下眼泪:“我为中国人感到骄傲!”

后来,他回国定居,办研究院、带学生,把自己的一生都献给了中国的科技事业。

他还说:“爱国不是‘口号’,而是‘行动’——为国家做贡献,就是最好的爱国。”

他的“行动”,就是最好的证明:回国后,他培养了很多优秀的学生,比如翁帆;他推动了中国高等研究院的发展,为中国科技事业注入了新的活力。

在这个“全球化”的时代,很多人都在“崇洋媚外”:觉得“外国的月亮比中国的圆”,觉得“中国人不如外国人”。

但杨振宁提醒我们:爱国是“底线”,不能丢。就像孩子要“爱父母”,学生要“爱学校”,科学家要“爱国家”——这是我们的“本”。如果丢了这个“本”,就不再是“中国人”,而是“外国人”。