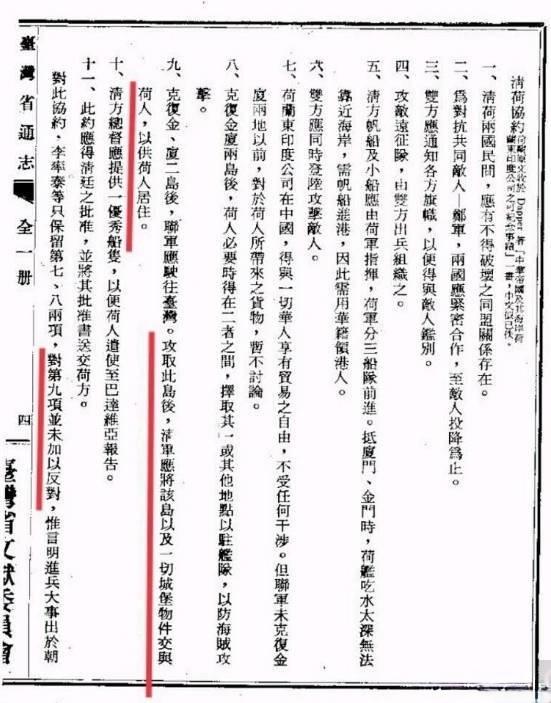

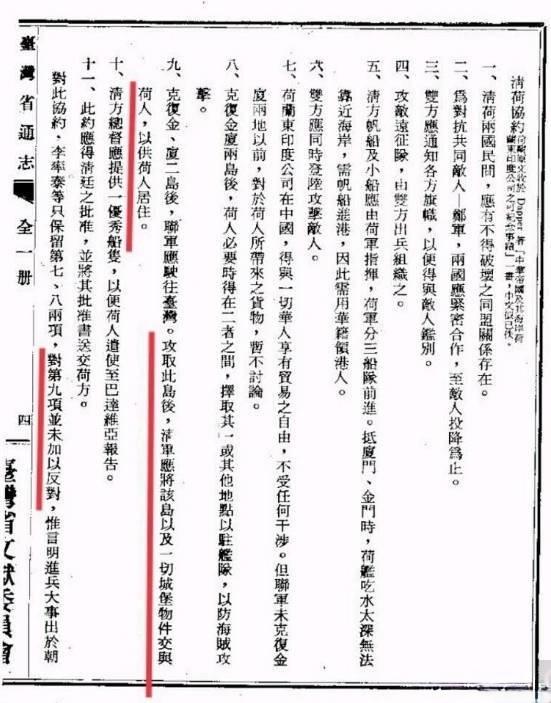

澎湖海战引起的巨大争议,不在于“满清蛮夷、明郑华夏”这一套明粉言论,而在于,康熙和荷兰签了个《清荷协约》,用“把台湾交还荷兰”为条件,和当时的头号殖民帝国组成清荷联军。 反观明郑,虽然只是一个小型割据政权,但却始终坚守中国正统,从没里通外国。 为什么后来没给荷兰?一是因为荷兰在欧洲被新贵大英牵制,没足够兵力派过来。二是康熙发现荷兰商人跟广东福建的南明残余势力有商贸往来。 最终结果是,康熙收台主要还是自己打的,打下来后纳入治理,撇开了荷兰人。 但这个清荷协约,总归是一个污点。

澎湖海战引起的巨大争议,不在于“满清蛮夷、明郑华夏”这一套明粉言论,而在于,康熙和荷兰签了个《清荷协约》,用“把台湾交还荷兰”为条件,和当时的头号殖民帝国组成清荷联军。 反观明郑,虽然只是一个小型割据政权,但却始终坚守中国正统,从没里通外国。 为什么后来没给荷兰?一是因为荷兰在欧洲被新贵大英牵制,没足够兵力派过来。二是康熙发现荷兰商人跟广东福建的南明残余势力有商贸往来。 最终结果是,康熙收台主要还是自己打的,打下来后纳入治理,撇开了荷兰人。 但这个清荷协约,总归是一个污点。

评论列表