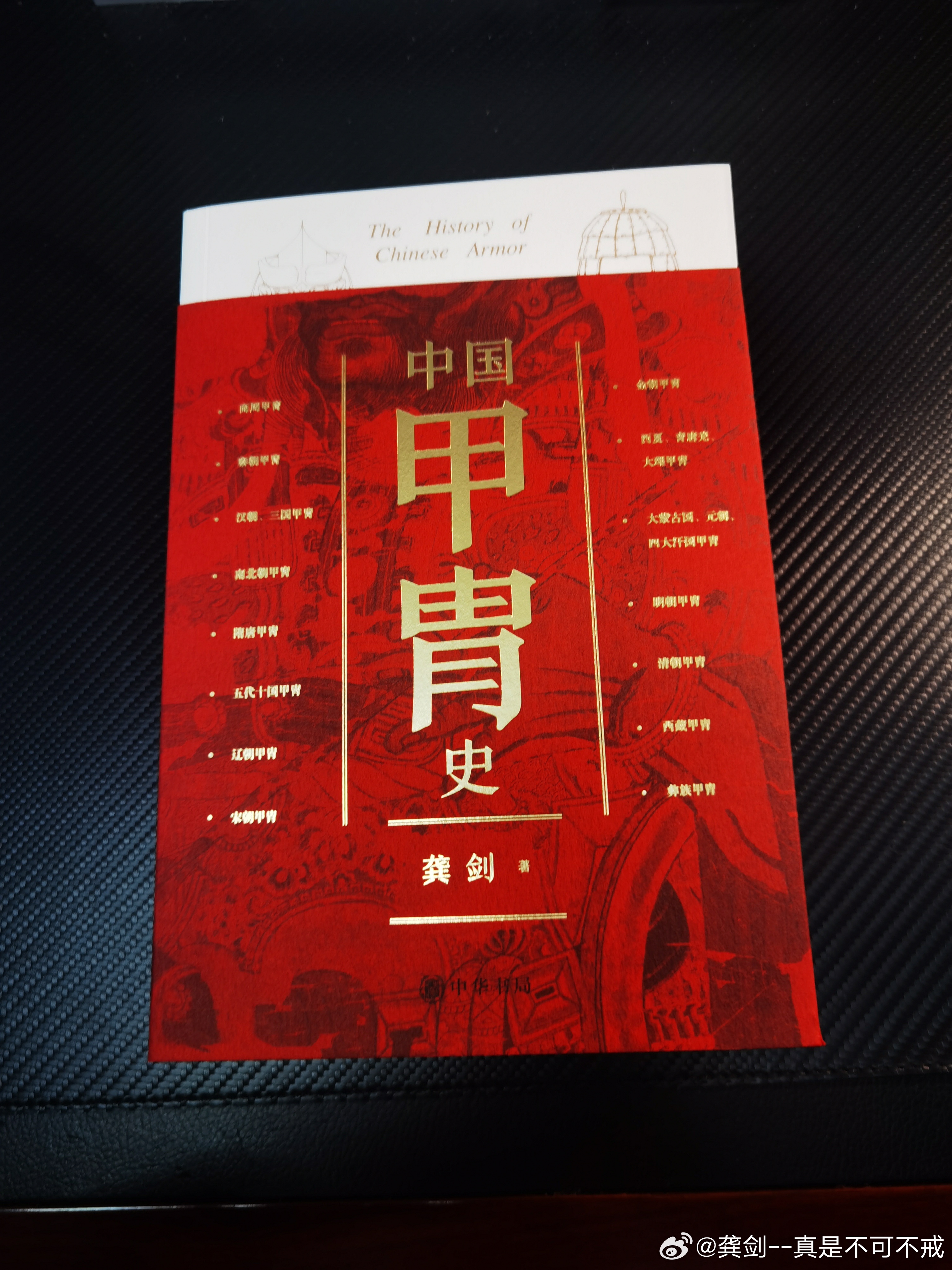

我为什么写《中国甲冑史》

历代武备最为核心的部分就是甲胄。人们通常认为甲冑是个人防护用具,近代对甲冑的研究往往强调的是甲冑的防护卫体功能,然防护只是甲冑的基本功能,这样的理解相对狭隘,甲冑最确切的意义不是防护,而是进攻。《战国策》、《史记》中对勇武的描述多称“披坚执锐”,“坚”就是指铠甲。冷兵器时代的重甲武士,是整个军队进攻的核心力量,他们具有强大的进攻能力,甲冑的多寡往往代表着一个国家的军事实力,是历代王朝严格管控的军事物资。

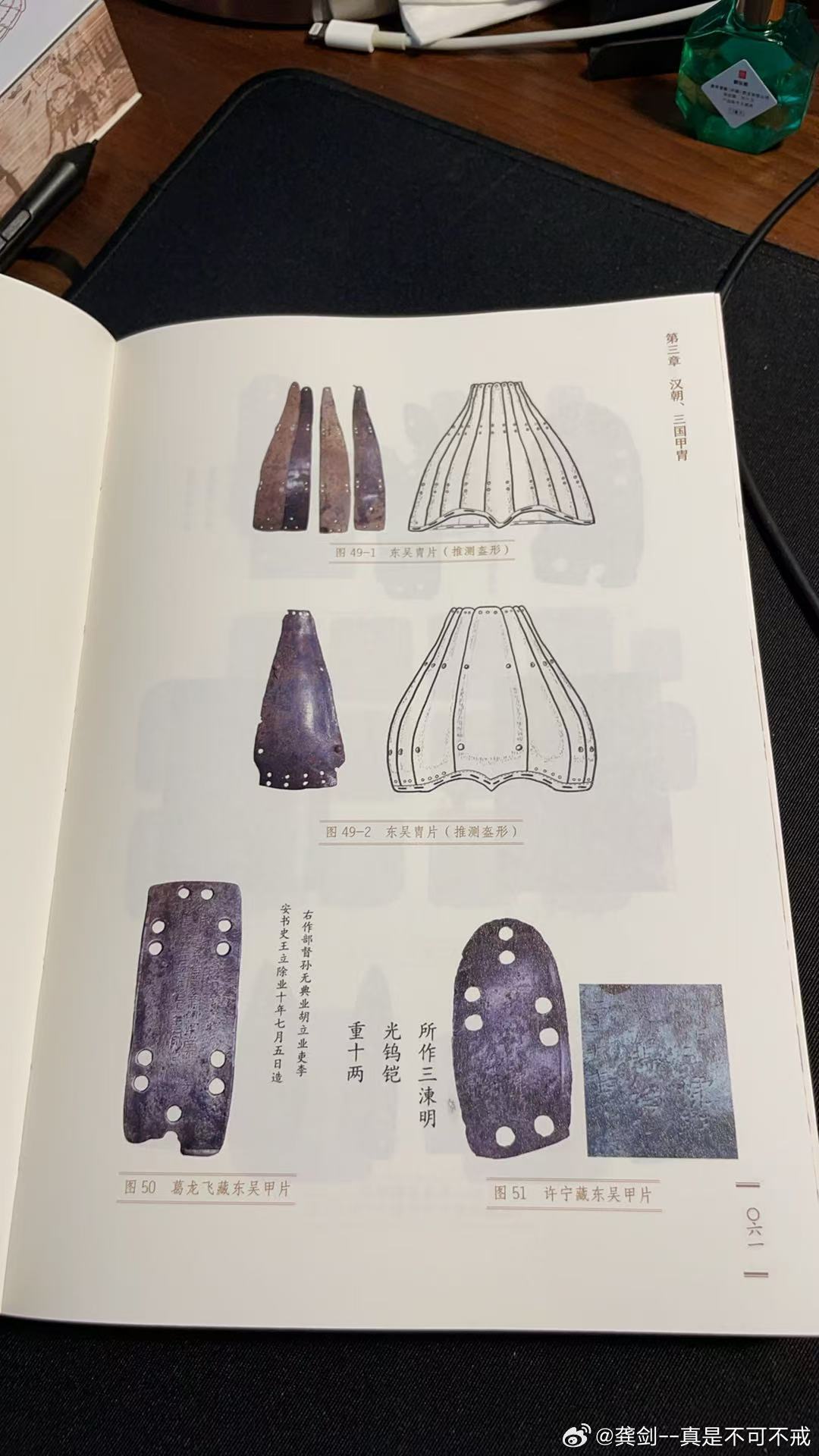

中国甲冑文化研究相对较为冷僻,国内相关学者研究不甚深入。除了周纬、杨泓先生的著作《中国兵器史稿》、《中国古兵器论丛》中有涉及到甲冑外,该领域并无更详尽的研究专著。近五十年,随着考古资料的丰富,中国甲冑的实物不断被发现、增补。《甲胄复原》基于新中国的考古发现,对出土的秦汉、十六国、北朝甲胄的复原进行了详细记录。商周、秦、汉、南北朝的随葬的甲冑有一定的实物,使我们对这个阶段的甲冑有一定的了解。后世历代王朝对甲冑的严格管控,禁止随葬,以至于我们对唐、宋、辽金,甚至元朝甲冑都不甚了解。

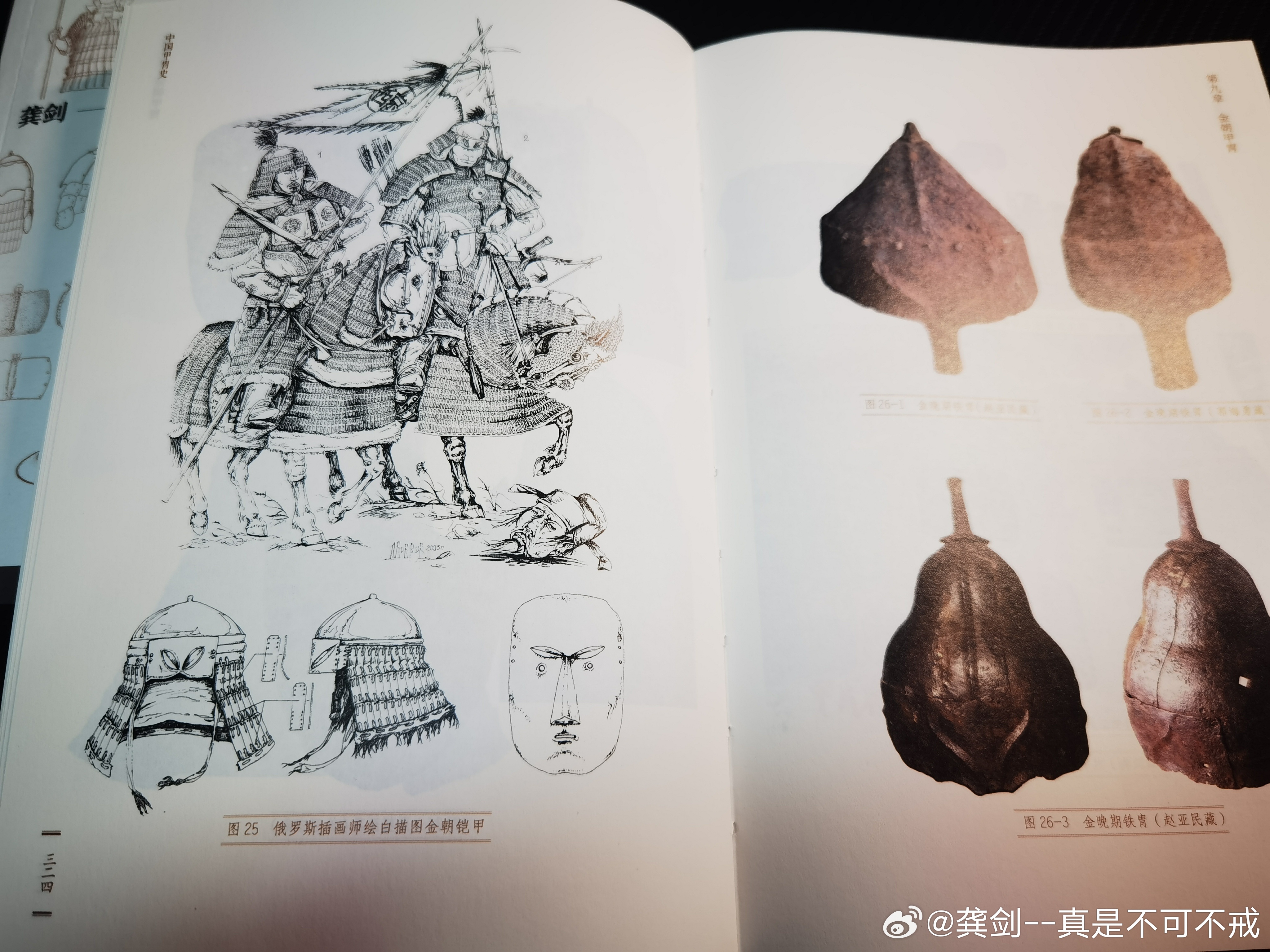

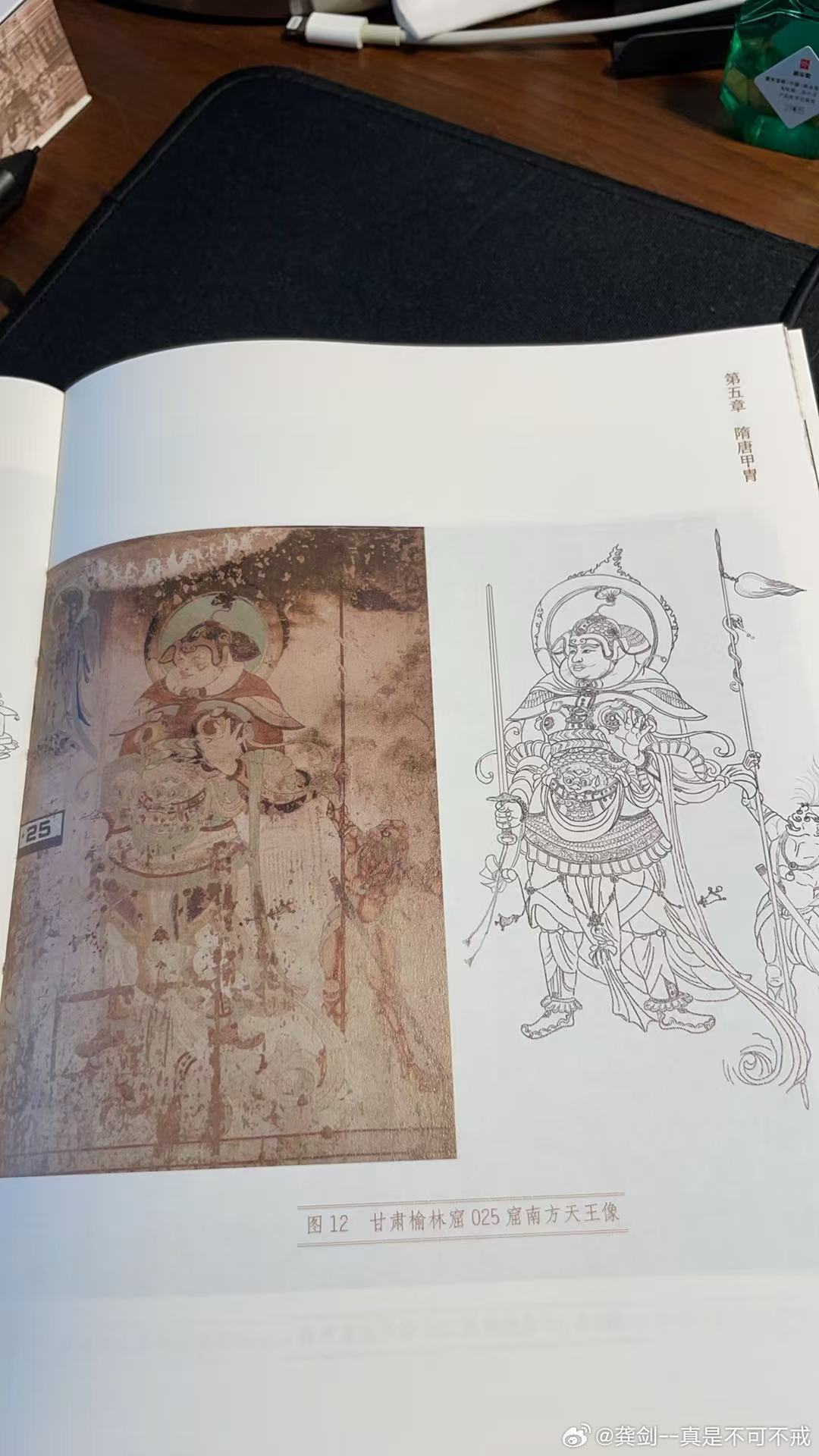

中国历代甲冑在漫长的演变发展中存在三种甲冑模式:军器、仪仗器、神将天王。由于军器和仪仗器甲胄出土实物的稀少,而寺庙道观的绘画和雕塑中多以神将天王式甲胄大量存在,故而世人往往把神将天王式样的甲冑当作中国甲冑真实的式样,这是一种令人遗憾的错误认知。

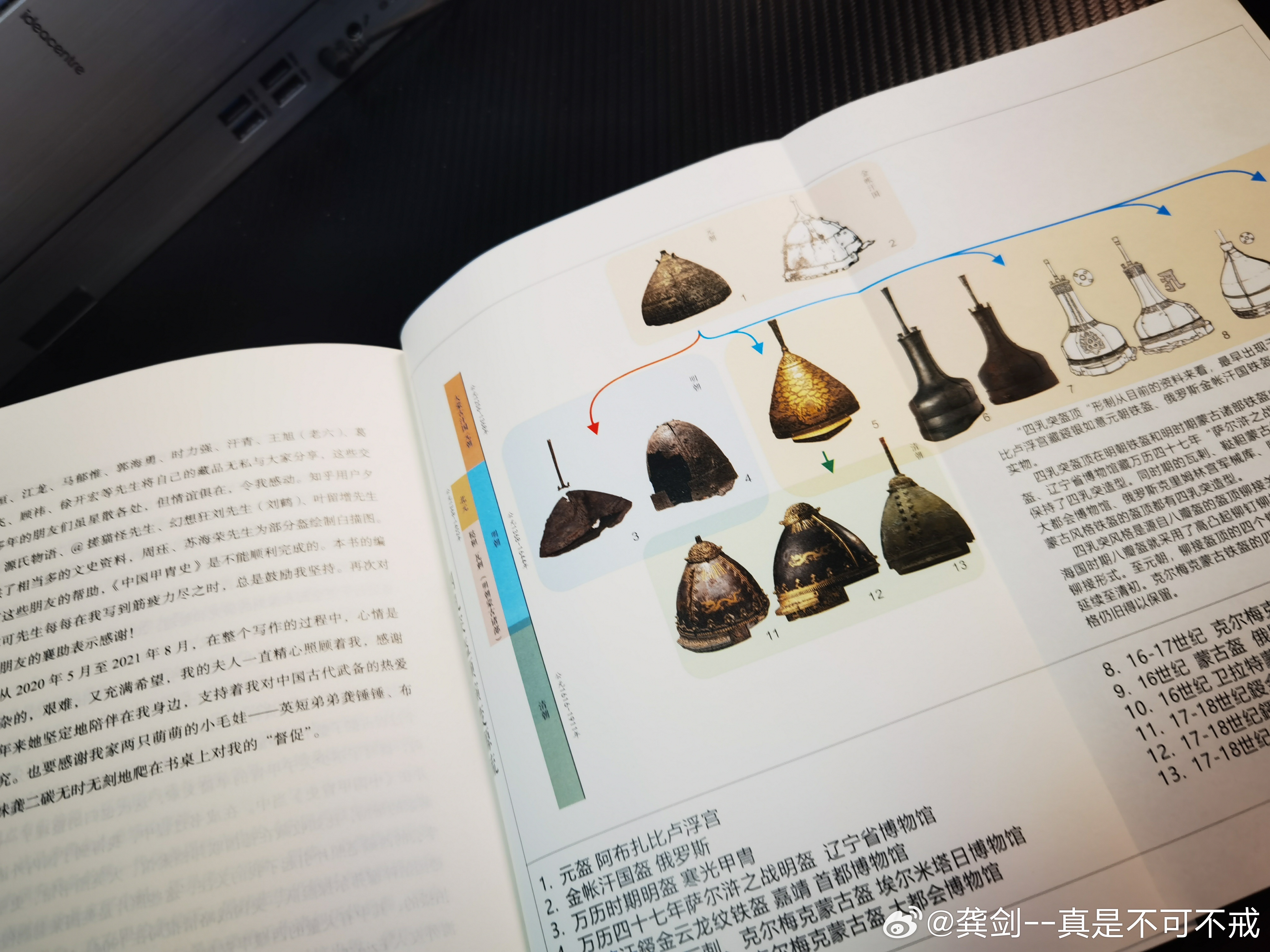

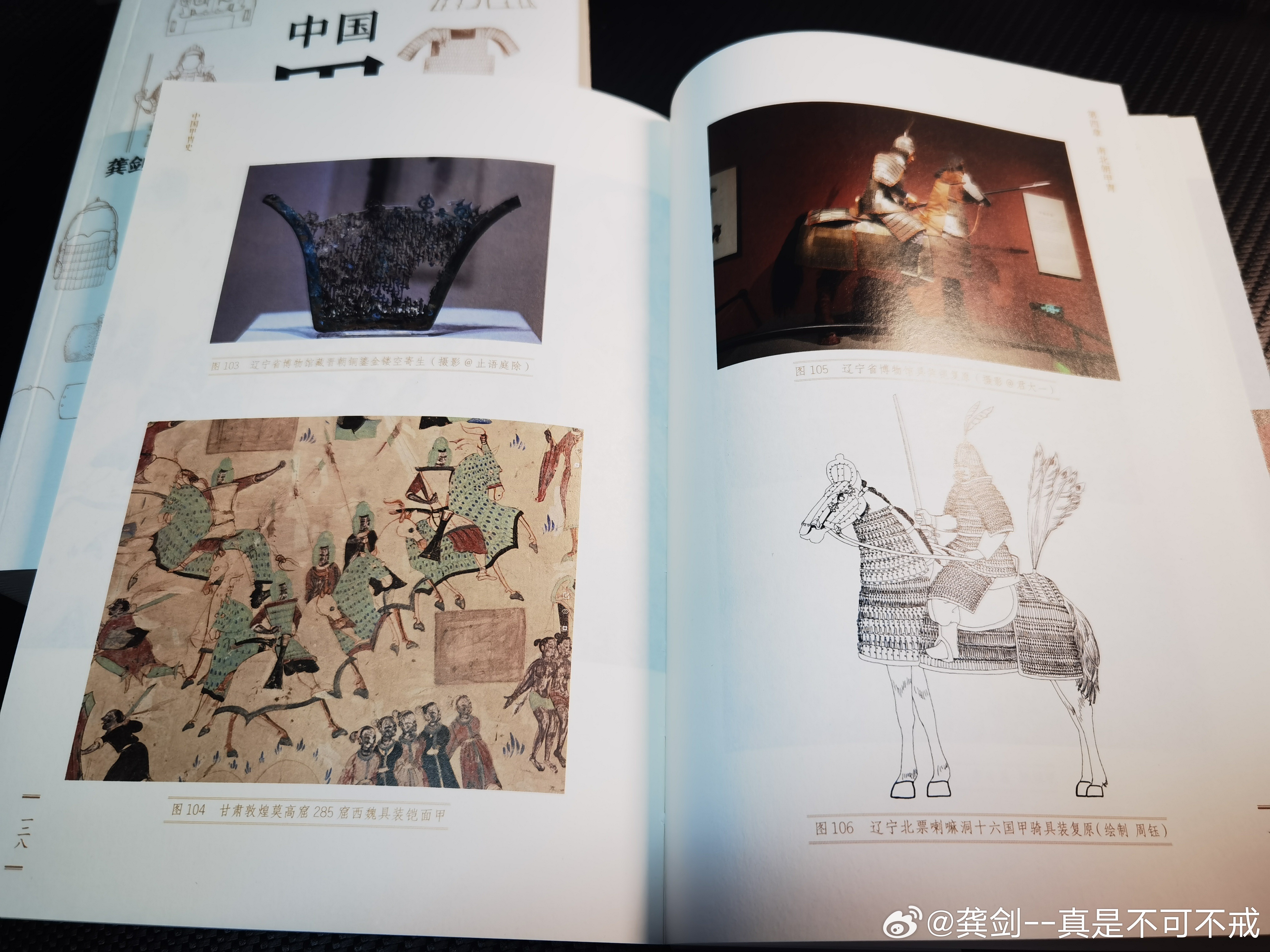

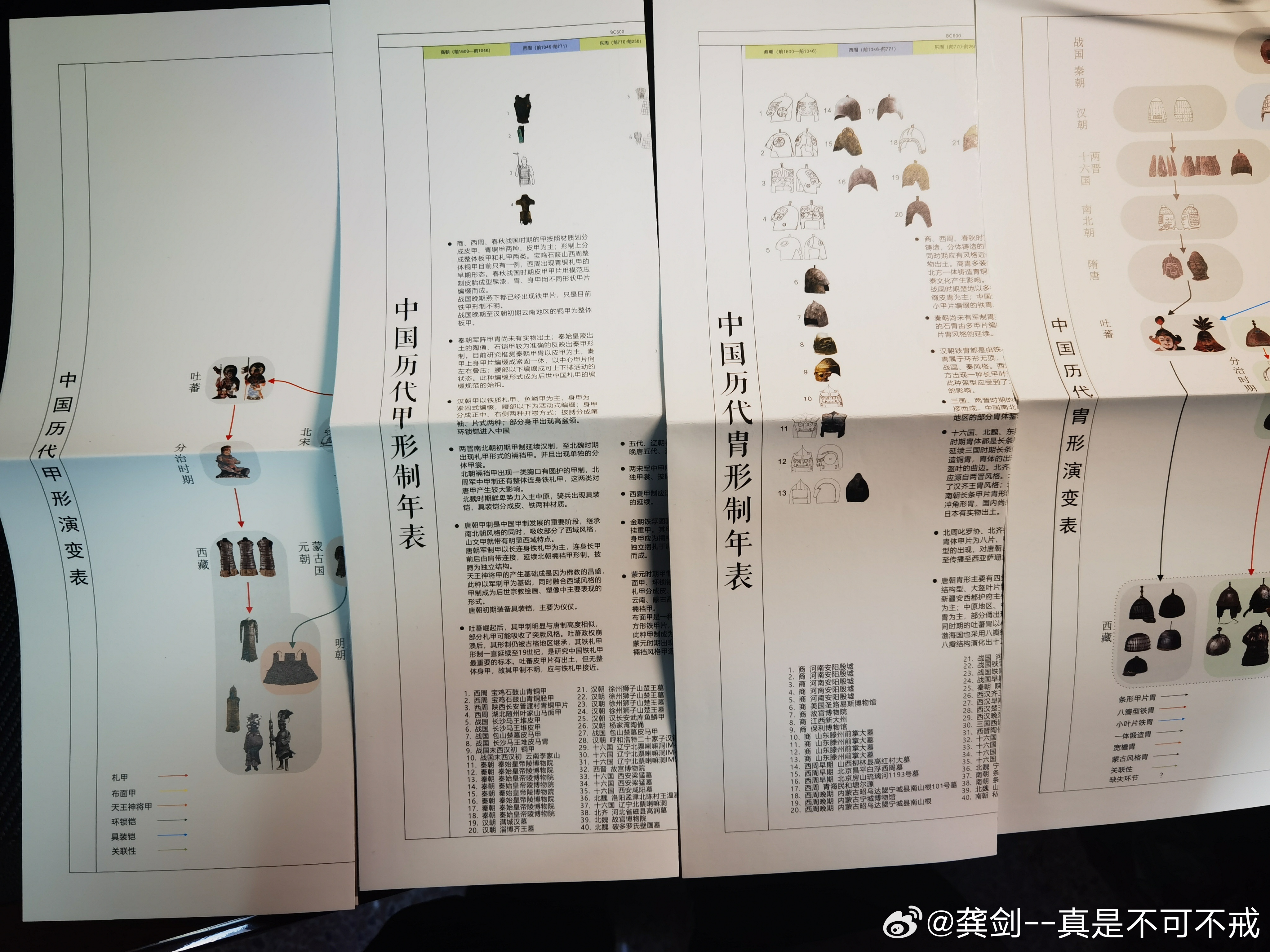

军制甲冑是一种简单实用之器,华丽装饰较少,战国皮甲、汉铁甲都是此种特点。从汉朝开始,铁札甲成为后世诸多甲制的源头,南北朝时期诞生的裲裆甲风格的札甲对后世影响极深。唐制甲冑虽然名类众多,其实主体结构仍旧是继承两档结构,这种结构一直是唐、宋、金时期军中甲制的主流,只是不同时期结合披膊、甲裳形成不同的形态。蒙古人入主中原建立元朝后,中国甲胄出现了新型的布面甲形式,札甲逐渐式微。明朝武备器甲基本是继承元朝,大量装备布面甲,札甲在明中期以后基本退出了中国甲冑。清朝崛起后,甲冑基本承继明朝晚期风格。宫廷仪仗甲冑是在军制的基础上增加装饰性,在很多情况下用布、绢之类替代铁甲,更显华丽,以示天子仪仗的威仪。

神将天王甲的出现是源自于南北朝佛教的盛行,到了唐朝,突厥、粟特人、于阗毗沙门天王等异域风格的甲冑进入中原地区,与中国甲冑的形制产生融合,形成了神将天王甲冑的风格。这种风格成为后世佛道教雕塑、水陆画中神将天王的标准甲冑,其最为显著的特点之一就是将环锁铠演化成“Y”形甲片。神将天王的甲冑从诞生之日起,就将真实的甲冑和艺术化相结合,我们在仔细剥离掉艺术化的符号后,仍能窥见真实甲冑的痕迹。

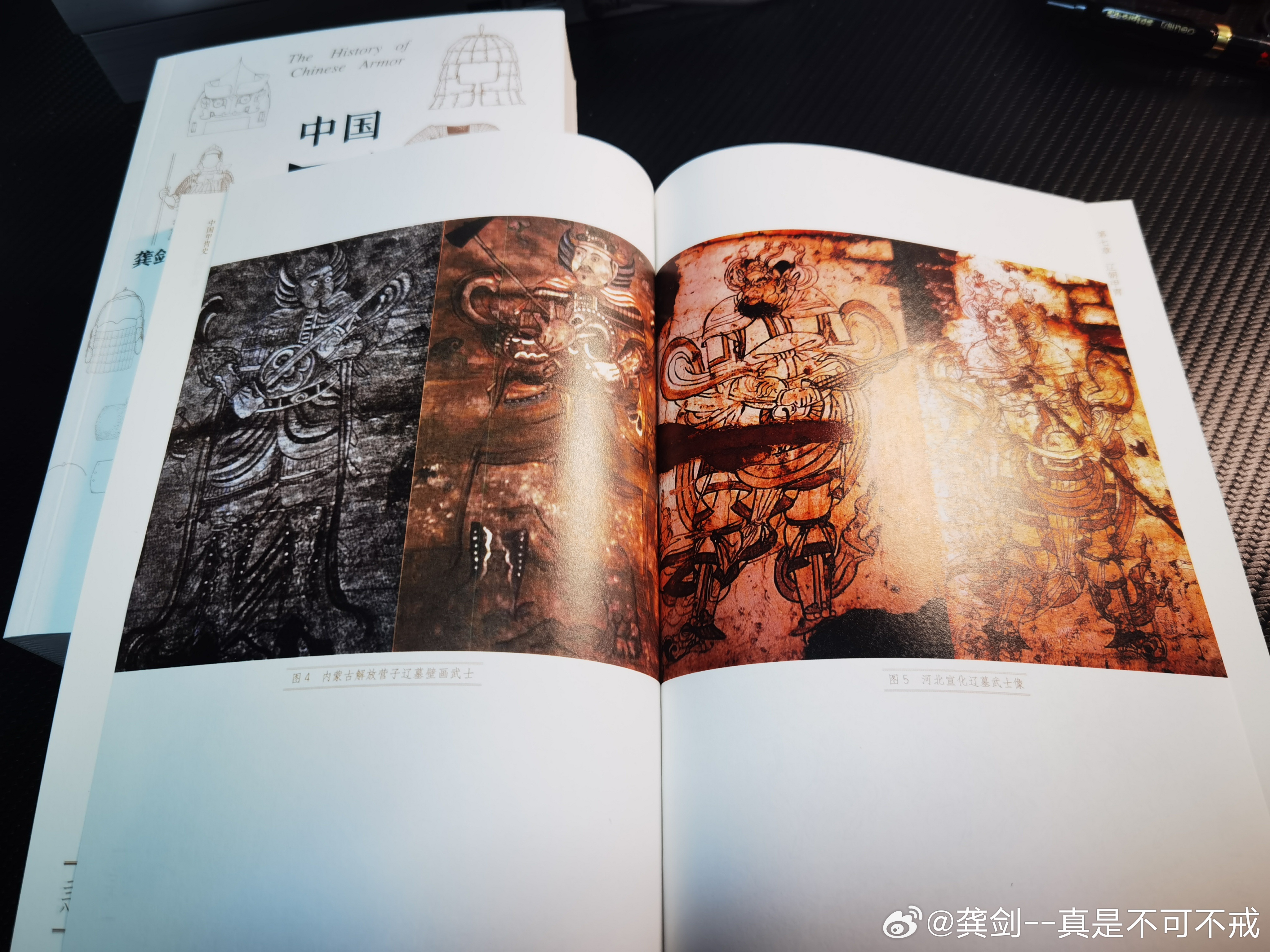

《中国甲冑史》写作最大的难度是南北朝到元朝这个阶段,考古文物少稀少,只能立足于史料、雕塑、壁画、绘画和部分实物进行反复比对相互印证,来推测历代甲胄的形制特点。中国诞生文字以来至今3600年,中国的文明从未中断过,中国的武备同样也未曾中断。因为种种原因,部分朝代的甲胄资料湮没于历史长河。但是甲胄的每一种形制不会无端出现,也不会莫名消失,只是会在不同的历史阶段吸收不同的文化后再次演化,每个朝代的甲胄形制就像一串珍珠项链上的每一颗珍珠,今天所遗存的所有器物都是这个项链的一部分,要把这个项链穿完整,要靠一代一代人去发掘整理。

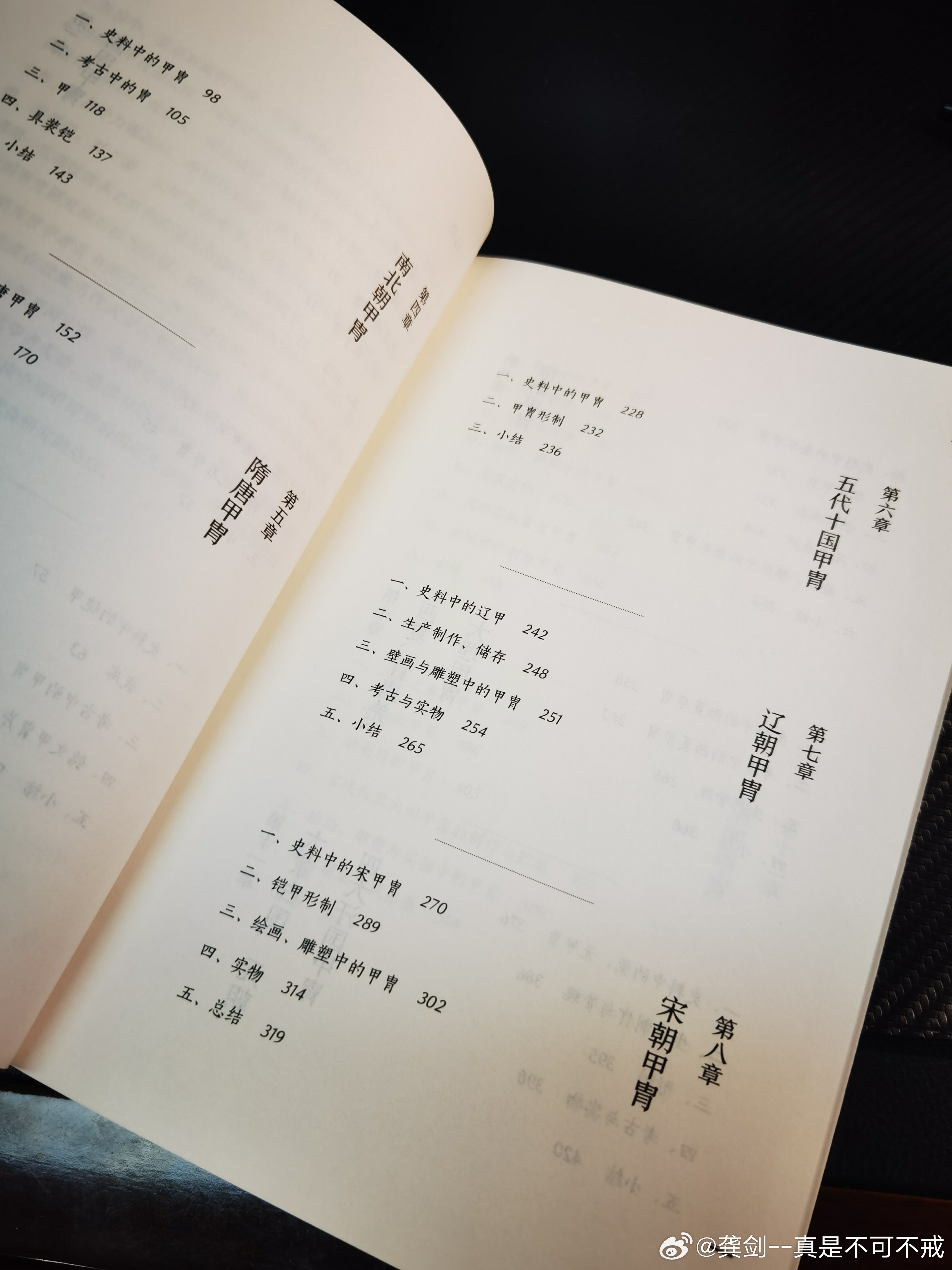

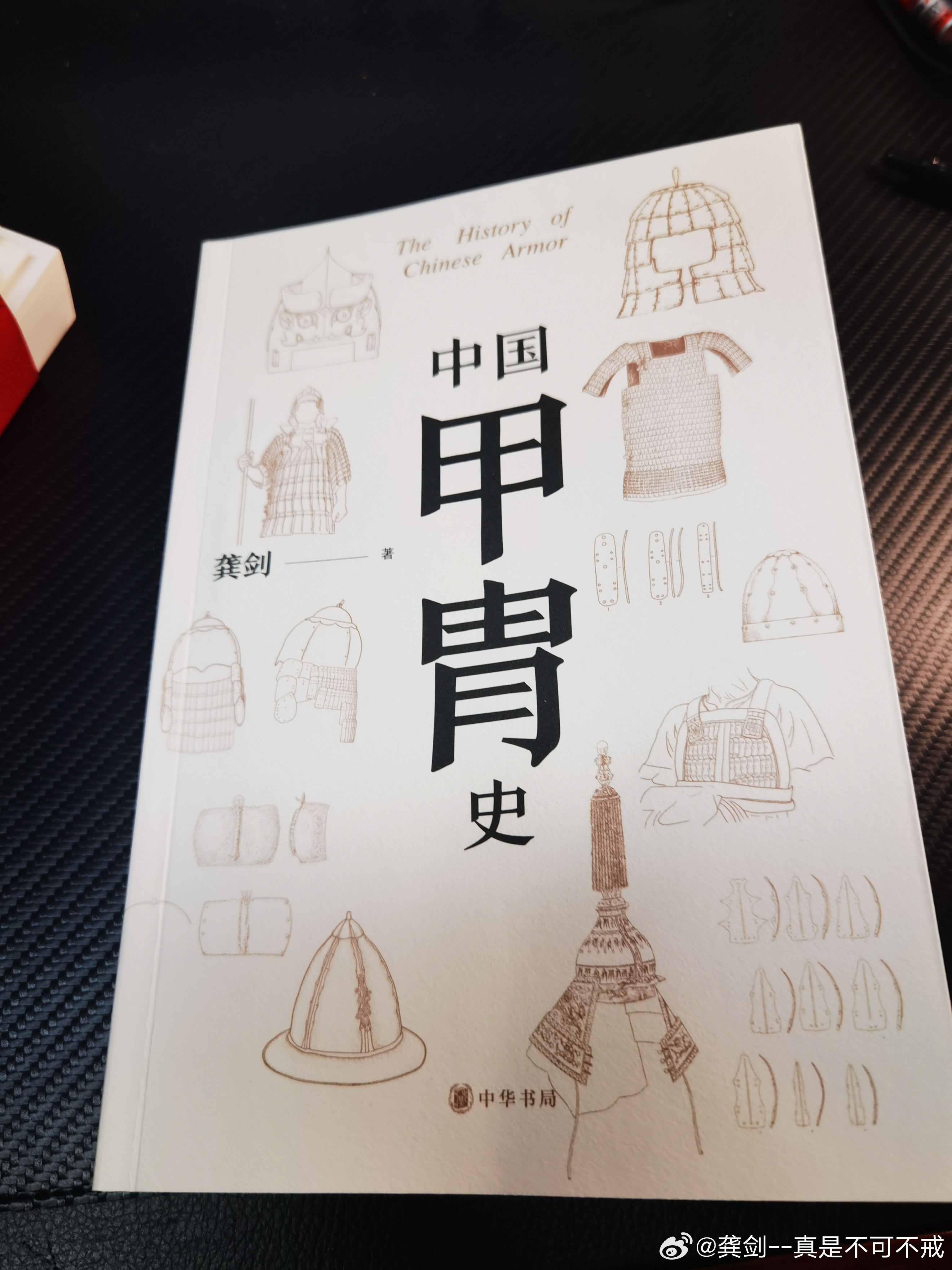

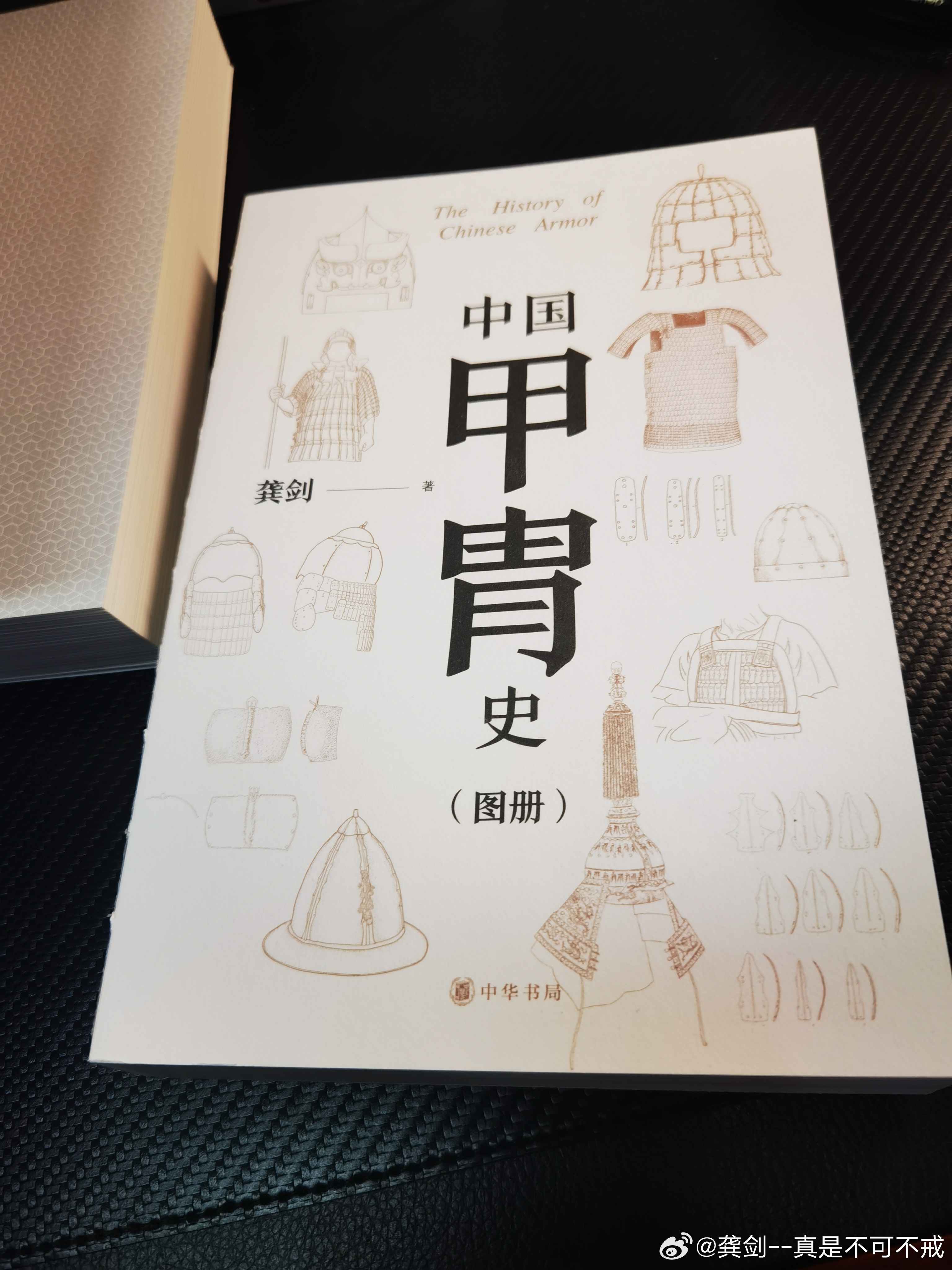

在写作的3年中,收集资料是最为困难的,从国外博物馆购买图片资料到搜集实物样品,我得到了诸多友人大力襄助,此书付梓是众人的心血和成果。《中国甲冑史》系统整理归纳历代中国甲胄的形制、演化逻辑,为此特别制作甲胄形制和演变关系的四张大图表,书中对部分器物和绘画重新线描,突出器物细节关系。整书三十三万字,图册580页,配图千余张,算是把“珍珠项链”这根线先架构起来,利用现有的历代资料,穿上了部分“珍珠”。也许我们永远无法知道历史中的所有真实,但是努力了就距离真相更近一步。